近日,中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所飼草育種與栽培科技創新團隊構建了紫花苜蓿高質量泛基因組,并系統解析了其遺傳多樣性及耐鹽性狀、品質性狀的遺傳基礎,為紫花苜蓿功能基因挖掘和分子育種提供了理論支撐。相關研究成果發表在《自然·遺傳學(Nature Genetics)》上。

紫花苜蓿蛋白含量高、產草量高,是牛羊等反芻家畜的優質飼草。紫花苜蓿還能根瘤固氮,培肥地力,顯著降低土壤的鹽堿含量。近年來,隨著測序和基因組組裝技術的發展,已有多個紫花苜蓿基因組被公布,但是僅靠單一參考基因組難以揭示其產量、品質、抗逆性等重要性狀的遺傳機制,影響了相關基因的精準定位以及紫花苜蓿的遺傳改良。

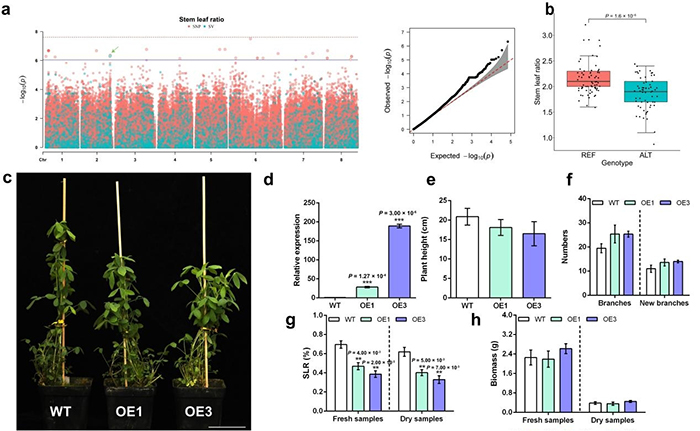

為破解上述難題,研究團隊歷時8年,整合了24份不同遺傳背景的紫花苜蓿種質資源,構建了高質量的泛基因組。利用結構變異-基因組關聯分析,發現了與紫花苜蓿耐鹽性和品質性狀密切相關的關鍵結構變異。通過深入挖掘關鍵候選基因,發現了耐鹽調控相關基因 MsMAP65 和莖葉生長調控關鍵基因 MsGA3ox1 。此外,研究還發現了大量具有重要育種價值的遺傳標記,為紫花苜蓿重要農藝性狀協同改良提供了理論支撐和技術路徑。

該研究得到國家牧草產業技術體系、農業生物育種國家科技重大專項、中國農科院科技創新工程等項目的資助。(通訊員 付松川)

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41588-025-02164-8