160年前,歐洲生物學家孟德爾通過雜交實驗,研究豌豆的花色、果莢顏色等七大性狀的遺傳變異,發現了遺傳學三大基本規律中的兩個——分離規律和自由組合規律,奠定了現代遺傳學的基礎。近日,中國農業科學院深圳農業基因組研究所(嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室深圳分中心)程時鋒團隊聯合英國約翰·英納斯中心等國內外多家單位,首次從基因層面全面解答了孟德爾豌豆七大性狀的遺傳變異奧秘,為豌豆品種改良和精準育種提供了新視野、新工具。相關論文于北京時間4月23日晚11時發表于國際期刊《自然》。

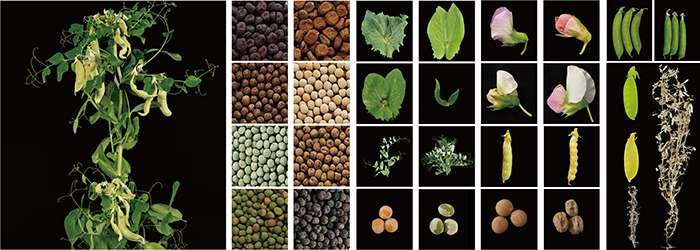

中國農業科學院深圳農業基因組研究所研究員程時鋒介紹,從生物學角度看,豌豆是遺傳規律研究的理想模式植物,同時也是世界上非常重要的糧食作物和食品。1865年,孟德爾通過對豌豆七對相對性狀(種子圓皺、子葉顏色、花色、花的位置、果莢形態、果莢顏色和株高)的雜交實驗,首次提出了“遺傳因子”控制生物性狀的理論。但受限于當時的時代背景和技術條件,他未能揭開其背后的根本機制。后來的100多年中,科學家陸續從豌豆基因組中克隆到了控制種子圓皺、株高、子葉顏色和花色的基因,但還有控制三大性狀的關鍵基因仍未明確。

本次研究中,研究人員綜合運用基因組學、遺傳學、生物信息學和分子生物學等手段,對近700份豌豆群體的演化進程與基因組多樣性展開系統解析,分別從分子和基因組層面揭開了謎題。研究發現了控制果莢顏色、果莢圓皺和花位置的關鍵基因,進一步構建了迄今最全面的豌豆群體高分辨率的單倍型變異圖譜和表型變異圖譜,解析了72個關鍵農藝性狀的遺傳基礎。這些發現不僅補全了孟德爾七大經典遺傳性狀的最后一塊“拼圖”,更為豌豆育種提供了更精準、更豐富的“遺傳指南針”。

程時鋒表示,“在那個沒有染色體、沒有DNA的年代,孟德爾預言了可遺傳變異是生物多樣性的來源。160年后,科技飛躍至今,從顯微鏡到高通量測序,從性狀觀察到多組學解析,我們終于得以在分子、結構、發育、演化乃至整個系統層面上,真正理解那七對性狀的由來、表現與傳承。”

中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員王二濤評價,這項工作是對遺傳學起點的“回訪式革命”,更是面向未來的“基礎性平臺構建”,它不僅重塑了我們對經典遺傳規律的分子理解,更將豌豆這一古老作物重新推上了基礎研究與應用創新的前沿舞臺。