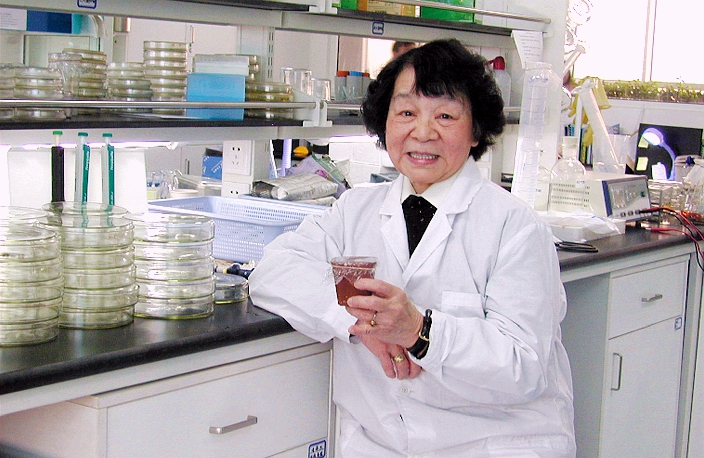

范云六

院士簡介:

范云六,女,1930 年出生于湖南省長沙市,著名分子遺傳學家。1952 年畢業于國立武漢大學農化系,1956—1960年在前蘇聯列寧格勒大學生物系讀研究生,獲博士學位。1997 年當選為中國工程院院士。曾任國家科技獎勵委員會委員,國務院學位委員會評審組成員,國家自然科學基金委員會評審組成員,農業部科技委員會委員和生物技術顧問,中國農業生物技術學會副理事長,國際水稻遺傳工程委員會委員,亞洲植物技術中國項目負責人,中國農學會常務理事,北京生物工程學會農業生物技術委員會主任,國家重點基礎研究發展計劃(“973”計劃)第三屆專家顧問組成員,教育部“長江學者計劃”農業科學評審組成員,中國作物學會常務理事,農作物基因資源與基因改良國家重大科學工程學術委員會主任,中國農業科學院學術委員會及學位委員會委員,《中國農業科技導報》主編,國家生物產業發展專家咨詢委員會副主任等職務。現任中國農業科學院生物技術研究所研究員。

作為國家農業基因工程的學科帶頭人,于20 世紀80 年代初在中國農業科學院創建了分子生物學實驗室,率領團隊分離、合成了抗棉鈴蟲Bt 基因和蝎毒基因,為培育抗蟲棉新品種奠定了基礎;從真菌里克隆出植酸酶基因,成功實現了將植酸梅基因轉入玉米并獲得穩定遺傳的轉基因玉米純合體,為進一步產業化打下了基礎。在國內外核心學術刊物上發表研究論文、學術報告200 多篇,出版專著5 部。先后獲得國家科技進步二等獎、國家技術發明二等獎、農業部科技進步二等獎各1 項, 國家發明專利多項。是我國轉基因棉花、水稻以及植酸酶玉米的引領者。

熱愛祖國、為國爭光是她取之不竭的動力;敢為人先、趕超國際是她堅定不移的信念。幾十年執著奮斗,她站到了世界農業科技革命的前沿,取得了農業生物技術領域的重大成果。

我國農業生物技術的拓荒者 ——記中國工程院院士 范云六

分子生物學是當今世界自然科學領域的前沿學科,只有從分子水平上進行研究,才能深入認識生命現象的本質,不斷發現其運動規律,進一步揭開生命的奧秘以造福人類。范云六就是把分子生物學聯姻到我國農業的拓荒人。

“微生物”為她打開科學大門

范云六的童年和少年是在苦難的掙扎中度過的。七七事變后,隆隆的炮聲敲碎了這個女孩的求學夢,1944 年,正在湖南上初中二年級的范云六就在日寇的炮火聲中開始了顛沛流離的逃亡生活,她和家人白天躲進農民在山上搭起的小草棚,晚上才敢偷偷地出來找點東西吃,她親眼目睹了許多同胞死在日本侵略者屠刀下的慘狀,開始懂得:國之不國,何以為家? 1948 年,范云六高中畢業后以優異成績考上了國立武漢大學農業化學系。她深情地回憶說:“陳華癸教授(后為中國科學院院士)對我的影響最大,受陳教授潛移默化的影響,我對微生物這一學科產生了濃厚的興趣,這也是我致力探索微觀世界奧秘的開始和源動力。從根本上說,是我以后鐘情于分子生物學并為之奉獻了我全部精力和熱情的轉折點。現在回想起來,總覺得,一個人的命運與事業開始可能就隱藏在一個不為人知的地方,直到有一天,其智慧受到了啟迪,思想受到了碰撞,才有機會叩開成功之門!” 范云六求學期間一直是學校里的優秀學生,全面發展自己,尤其是她目睹了舊社會人民的悲慘生活,看到新中國的欣欣向榮,人民的幸福生活,加入中國共產黨成為當時她的理想和目標,1951 年她終于如愿加入黨組織,成為一名黨員后,她對自己的要求更加嚴格,更加努力地學習和工作,以優異的成績回報黨和祖國。 1952 年,范云六大學一畢業,就小試“牛刀”,結果出手不凡,取得可喜成果。當年從事矽鹽酸細菌研究發表的論文,至今仍被該領域的研究人員引用。范云六是幸運的,趕上了我們偉大祖國全面建設社會主義時期,各行各業都急需優秀的專門人才。1956 年,經過嚴格的選拔,她被派往前蘇聯列寧格勒大學留學。她興奮,她高興,卻又感到肩頭使命的重大。她珍惜分分秒秒,刻苦鉆研,1960 年獲得生物學副博士學位后,帶著平時省吃儉用買下的大批科技書籍和資料,滿懷著對未來的憧憬和希望,踏上了歸國之路。 范云六被組織上分配到中國科學院微生物研究所遺傳室工作,成為我國微生物學領域中最早從事分子遺傳研究的科學家之一。她笑言:“可以說,這是我科研生涯的真正開始。”

選擇農業作為事業新起點

范云六這位自小在湖南讀小學、中學,深受湘楚文化影響的科學家,給人的印象是溫和、典雅而思想深邃,在她的血脈中流淌著“敢為人先”的大無畏精神。再加上武漢大學、前蘇聯留學的滋養,中外文化的融合,使她的科研有著十分深厚的積淀。她一出馬,就沖到全國前茅,繼而向世界前沿沖刺。 20 世紀70 年代,她在國內率先開始質粒的分子學研究,并成功構建了我國第一個DNA 體外重組質粒。1979 年,世界著名基因工程創始人之一科恩(Cohen)教授特邀她到國際學術會上作報告。 改革開放的春風吹遍了祖國大地,范云六的科研迎來跨越的新機遇。1980—1982年,她再一次走出國門,到美國威斯康星大學和西北大學醫學院做訪問學者,從事分子生物學研究。在美國的兩年里,她“睜開眼睛看世界”,親身感受了西方國家的科研優勢以及他們的科研體制下所產生的工作效率,她的靈魂受到了震撼!時不我待,要追,要趕,要走到他們前面去! 1982 年12 月,范云六從美國回來。那年,她已經52 歲,用她的話說就是“過了‘知天命’的年齡”。這個年齡重新確立科研方向,還要干出一番事業,談何容易。她思考到底今后的路如何走?選擇什么作為下一步事業的發展方向和突破口? 在那些日子里,她傍徨過、苦悶過,經過反復慎重的考慮,她終于選定了科研方向和突破口,這就是:走創業的路! 1983 年,她毅然決定到中國農業科學院創建分子生物學實驗室,開始植物基因工程和分子生物學的研究。 這是一個非常大膽的決定,很多人不知道她這樣一個溫和謙讓的女性,哪里來的那么大的創業勇氣。實踐證明,她當時的決定是多么正確,短短幾年,她主持的分子實驗室的發展成為生物技術研究中心,為她和她的團隊向世界前沿沖刺進一步創造了條件。后來經常有人問她:“當時您以知天命的年齡從中科院到農科院來開始一項全新的事業,您的勇氣是從哪里來的?”她的回答擲地有聲:“當你熱愛一項事業并愿意無怨無悔地為之付出一切時,勇氣自然也就有了。” 做科研,不僅需要“敢為天下先”的勇氣,而且更需要正確的方向和思路。范云六這樣來宣示她對農業科研事業的選擇:那是看清了世界科技發展的趨勢,弄清了中國的實際。她說:“世界的趨勢是學科分工越來越細,但綜合性也越來越強,多學科之間的交叉互補是科學發展的必然趨勢。20 世紀80 年代初,分子生物學對于我國農業來說還是一片空白,而西方發達國家已經開始瞄準農業這個全球性的問題來開展工作,并已取得了一定的成績。我國是個農業大國,農業新一輪的革命必須有賴于分子生物技術的有機結合才能實現。因此,我選擇了農業作為我事業新的起點。”

分離“嫁接”基因抗擊棉鈴蟲

20 世紀90 年代,猖獗的棉鈴蟲每年都給國家造成幾十億元的經濟損失,1992—1996 年,棉農因防治棉鈴蟲噴藥而中毒人數超過24 萬人次。由于棉鈴蟲很快就能產生抗藥性,棉農噴施農藥的次數,從1 次到20 余次,最后甚至把蟲子放在農藥原液中,它還能存活。 范云六來到中國農業科學院后, 緊緊咬住抗棉鈴蟲這一世界性難題, 研究棉花殺蟲基因的人工合成。1993 年,利用簡陋的設備, 她在棉花轉基因技術上取得了重大突破——人工優化了天然Bt 基因的密碼,通過人工設計、人工合成建構了在植物中能高效表達的Bt 基因,同時人工設計和合成了在植物中能高效表達的昆蟲特異性神經毒素基因(蝎毒基因)。這些基因對棉鈴蟲有很好的毒殺效果,但是它們殺蟲的機理互不相同;利用這些基因可以形成多基因抗蟲的組合路線,可以延緩棉鈴蟲對單一殺蟲基因產生抗性,并保持自然界基因的多樣性。 在她的科研團隊引領下, 全國有關科研單位合作開展了轉基因抗蟲棉的產品動物安全性研究、田間靶標害蟲種群動態研究、抗性治理技術研究、抗蟲性遺傳規律等方面的研究,取得了一系列重要成果,為抗蟲棉的產業化提供了科學依據。該研究成果與抗蟲棉其他核心技術的立體交叉集成,逐步形成了產業化系統成果;其核心技術共申請了兩項國家專利,抗蟲棉的關鍵技術擁有我國自主知識產權。此后,依靠這項技術,相關研究單位和育種單位培育出了適宜不同棉區種植的國產轉基因棉花新品種,全面提高了我國棉花綜合開發的創新能力和棉花產業的國際競爭力,打破了美國抗蟲棉的壟斷地位,使國產轉基因抗蟲棉的市場份額從最初的5% 上升到90%,在與國外轉基因抗蟲棉的競爭中取得決定性勝利。

改造玉米基因生產“綠色磷”

畜禽和水生動物的成長, 需要一種重要的礦物元素——磷。玉米、大豆等飼料中的植酸磷非常豐富, 但是, 由于動物體內缺乏“植酸酶”, 很難吸收植酸磷。為此,飼料企業不得不高價購買礦物磷進行添加。與此同時, 飼料原料中未被動物利用的植酸磷卻形成了高磷糞便,我國畜牧業每年有300 多萬噸磷從畜禽糞便里排放,對環境造成了嚴重污染。 范云六經過持續努力,終于從真菌里克隆出植酸酶基因,并申請了國家專利,擁有自主知識產權。緊接著,她選擇了玉米作為轉植酸酶基因的材料——因為我國的玉米有80% 用于生產飼料。一開始,這些珍貴的轉基因種苗長勢很弱,因為它們居住的溫室門窗走風漏氣,夜間冷得像室外一樣;玻璃也灰塵蒙面,透不進多少陽光。第一輪,只長出幾十粒種子。為此,范云六帶領大家修房、補漏、換玻璃,還買來鈉汞燈和電爐子增加光照和提高室溫,在這樣的溫室里一種就是三年。 經過與傳統雜交育種方法結合育種,范云六的科研團隊得到了27 個含有植酸酶并能穩定遺傳的轉基因玉米純合系。就這樣,范云六把一粒粒普通的玉米種子變成一座座微型“生物工廠”, 生產出富含植酸酶的優質飼料原料,實現了科學家多年來夢寐以求的生產“綠色磷”的夢想,從根本上解決了畜牧養殖業的這個營養難題。 這種由我國科學家首創的植酸酶生產方式有巨大的產業化優勢——由于不需要廠房、發酵罐、產品后加工設備等,它比發酵生產的成本低得多;由于生產過程僅是玉米種子的田間生長過程,無需耗費其他能量,也不需再進行植酸酶的提取和純化,可以節約大量能源(僅2006 年我國發酵生產植酸酶的能源費用就達4.5 億元)。此外,植酸酶能在種子中長期穩定保存,無需酶類產品特殊的保存條件,極易長距離運輸和普及推廣。國內著名的遺傳育種、分子生物學和動物營養學專家評價說, 這項研究的技術水平,已居于國際同類研 究的領先水平。

傾心培養高水平科技人才

范云六披肝瀝膽,帶著自己的團隊向基因工程和分子生物學的世界前沿不斷沖鋒,取得了一個又一個碩果。她說:“青年人是真正的希望所在,所以培養新人是老一代的職責。我愿意將自己有用的知識留給青年一代。” 幾十年來,她嘔心瀝血培養了30 名碩士和40 名博士,還培養了3 名外國進修生。 說到范云六是如何培養學生的,她卻侃起打球來。她說:“踢足球多像做科研。球隊是個團隊,科研集體也是團隊……” “一個球隊要有球星,一個科研集體也要有尖子人才。一個球隊沒有球星,就難奪冠軍;一個科研集體,沒有尖子人才也難以創出一流科研成果,更談不上闖進世界前沿……” “打球是硬碰硬,科研也是硬碰硬,半點虛假和炒作都不行。”她這段話意味深長,對當前學術界少數人的浮躁情緒流露出一種深深的憂慮。 “打球要技術,更要精神。科研更是如此。賽球也好,科研也好,意志力相當重要。很多時候,最后獲得成功的,不一定是最有才華者,而往往是意志最堅定、最能堅持到底的人。” 范云六一生都在追求,“ 敬業、執著,嚴謹、探索,繼承、開拓”。這三組關鍵詞是她的人生追求,她的精神寫照,也是她的成功秘訣。

- [新華每日電訊]讓沒時間做飯的人“吃上放心飯”——王靜委員40年守護百姓“舌尖上的安全”2025-03-11

- 與春天同行2025-03-10

- [光明網]?讓“蜜中珍品”走出深山,滄源黑蜜團體標準正式發布2025-03-10

- 中國農業科學院安全生產委員會召開擴大會議2025-03-10

- 小麥玉米通用遙感水分高精度監測模型2025-03-10

- [科技日報]小麥大面積單產提升春季管理現場觀摩暨座談研討會舉辦2025-03-10

- 全國政協十四屆三次會議閉幕 習近平等出席2025-03-10

- 研究發現昆蟲、微生物與植物互作新方式2025-03-10

- 奏響團結奮進的時代強音——全國政協十四屆三次會議巡禮2025-03-10

- [人民日報]米團花黑蜜高效生產技術研討會在云南滄源舉辦2025-03-10