近日,中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所基礎免疫創新團隊研究發現,非洲豬瘟多基因家族蛋白pMGF505-7R與非洲豬瘟病毒的致病力相關,揭示了非洲豬瘟病毒的免疫逃逸的一種新策略,為非洲豬瘟病毒致病機制探索和疫苗的研發提供了新的理論依據。相關研究發表在《公共科學圖書館-病原學(PLoS Pathogens)》上。

據翁長江介紹,非洲豬瘟是由非洲豬瘟病毒引起的一種急性、高致死性傳染病,由于病毒的致病機制不清楚,而且缺乏商品化的疫苗和特效藥物,非洲豬瘟的防控形勢異常嚴峻,給我國養豬業帶來了嚴重的經濟損失。解析非洲豬瘟病毒的致病機制是當前迫切需要研究的科學問題。先天免疫是宿主抵抗病原微生物感染的第一道防線,炎癥反應和I型干擾素是先天免疫應答的重要成分。非洲豬瘟病毒如何逃逸宿主的先天免疫系統的監視,以及免疫逃逸策略與病毒致病力的關系尚不完全清楚。

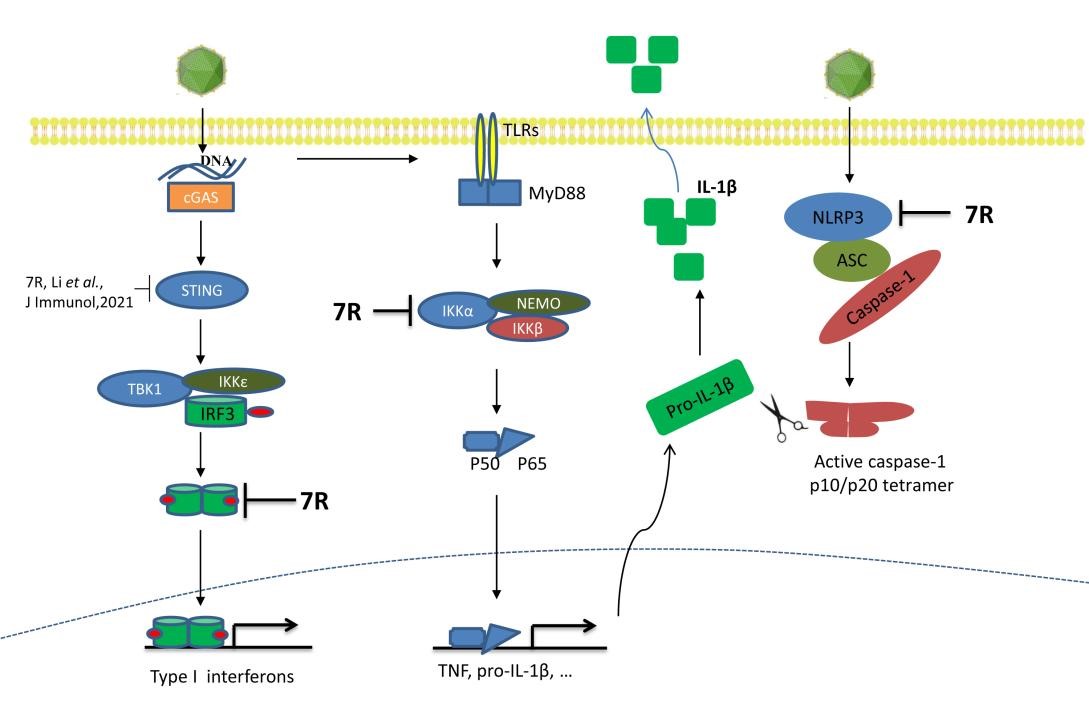

該研究發現,非洲豬瘟病毒多基因家族成員pMGF505-7R對白介素1β (IL-1β)和干擾素β (IFN-β)的產生具有抑制作用,敲除MGF505-7R基因的重組病毒能夠誘導更高水平的IL-1β和IFN-β的產生。深入研究發現pMGF505-7R抑制IL-β基因的轉錄,并且其靶向炎癥小體復合體抑制IL-β的成熟;而在I型干擾素信號通路中,pMGF505-7R靶向干擾素調節因子3 (IRF3)抑制I型IFN的產生。動物實驗結果表明,缺失MGF505-7R基因的重組非洲豬瘟病毒對仔豬體的致病力降低,感染豬血清中IL-1β和IFN-β的水平升高,組織器官病毒載量顯著降低。

該研究得到國家自然科學基金非洲豬瘟專項項目、獸醫生物技術國家重點實驗室自主課題、中國農科院創新團隊基金的資助。(通訊員 鄧彥莉)