近日,中國農業科學院棉花研究所棉花資源創新利用團隊聯合國內高校,開展了陸地棉遺傳漸滲在海島棉的群體結構和重要農藝性狀改良方面的遺傳機制研究,揭示了陸地棉漸滲片段對海島棉群體結構和重要農藝性狀的影響機理。相關研究成果發表在《植物雜志(The Plant Journal)》上。

陸地棉和海島棉是棉屬兩個主要四倍體栽培種,海島棉又被稱為“長絨棉”,因纖維品質優異,有“羊絨質感,絲綢光澤”的美譽。以往研究表明,海島棉在傳播和育種過程中與陸地棉發生過廣泛的遺傳信息交流,但陸地棉對海島棉群體結構和農藝性狀的具體影響尚不清楚。

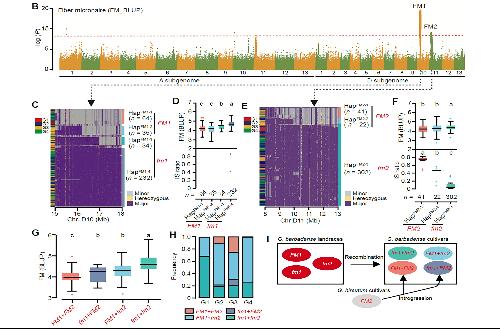

該研究通過對365份海島棉群體和429份陸地棉群體進行漸滲分析,鑒定到315個漸滲位點,總長度164.4Mb,占海島棉基因組的7.3%。其中70%的漸滲片段提高了海島棉的群體多樣性,92個漸滲位點與海島棉的產量和品質性狀相關聯。通過全基因組關聯分析,該研究鑒定到多個與纖維品質和適應性相關的位點,分別是位于D10染色體上的馬克隆值位點( FM1 )、D11染色體上的馬克隆值位點( FM2 )、A06染色體上的葉絨毛位點( LH )和D07染色體上的生育期位點( GS )。該研究系統地揭示了海島棉群體的傳播途徑,解析了陸地棉漸滲對海島棉群體結構和農藝性狀的影響機理,為海島棉纖維品質和適應性分子育種提供了重要基因資源,推動了海島棉的分子育種進程。

該研究得到了國家重點研發計劃和中國農業科學院科技創新工程等項目經費資助。

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/tpj.15702