1月31日,《全球變化生物學(Global Change Biology)》在線發表了中國農業科學院作物科學研究所作物耕作與生態創新團隊和南京農業大學水稻栽培團隊等聯合攻關揭示的秸稈還田和大氣二氧化碳濃度升高對稻田甲烷排放的互作效應,發現大氣二氧化碳濃度升高的稻田甲烷增排效應被國際上高估了10倍左右。該研究可為全球稻田甲烷排放預測,以及低碳排放的稻作技術創新提供重要的理論依據。

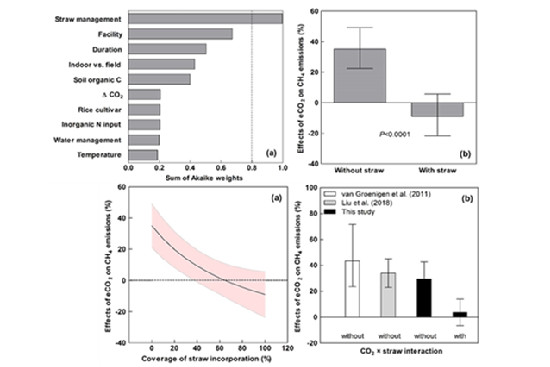

據張衛建研究員介紹,工業化革命以來,大氣二氧化碳濃度已經升高了45%左右,并將繼續升高。由于大氣二氧化碳濃度升高顯著促進水稻生長,可為稻田甲烷產生菌提供更多的碳源。因此,國際上普遍認為大氣二氧化碳濃度升高將顯著提高稻田甲烷排放,其增排幅度將達40%左右。但是,該團隊通過一系列試驗和綜合分析發現大氣二氧化碳濃度升高對稻田甲烷排放的影響取決于稻作技術,尤其是秸稈還田狀況。當秸稈不還田時,大氣二氧化碳濃度升高顯著提高稻田甲烷排放;當秸稈還田時,大氣二氧化碳濃度升高有降低稻田甲烷排放的趨勢。而全球稻田秸稈還田的面積已經達到54%左右,我國稻田秸稈還田面積已經達到70%以上。結合秸稈還田狀況,全球大氣二氧化碳濃度升高的增排效應只有3.7%。

該研究得到“十三五”國家重點研發計劃和中國農科院科技創新工程等項目資助。(通訊員 衛斐)

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14984