4月1日,《通訊生物學(Communications Biology)》在線發表了中國農業科學院作物科學研究所耕作與生態創新團隊的最新研究成果,該研究通過在水稻中表達玉米GLK(GOLDEN2-LIKE)轉錄因子基因ZmGLK1和ZmG2,均可在大田條件下實現提高水稻光合作用效率和減輕中午或波動光下光抑制程度,最終實現生物量和產量的大幅提高,并通過實驗揭示了其在提高作物光合作用效率及抵御光抑制方面的生理機制。

據周文彬研究員介紹,GLK轉錄因子通過激活與葉綠體發育和光合作用相關的核基因來調控光合作用。已有研究表明,在C3植物水稻中表達C4植物玉米的GLK基因,導致維管束鞘中細胞器體積增大,光合作用相關酶積累增加以及細胞間的相互聯系增加,誘導再現了由C3光合作用轉變成C4光合作用進化軌跡中的重要一步。然而,在室內盆栽條件下T1和T2代轉基因水稻的光合作用效率、生物量及產量與野生型相比未表現明顯差異。

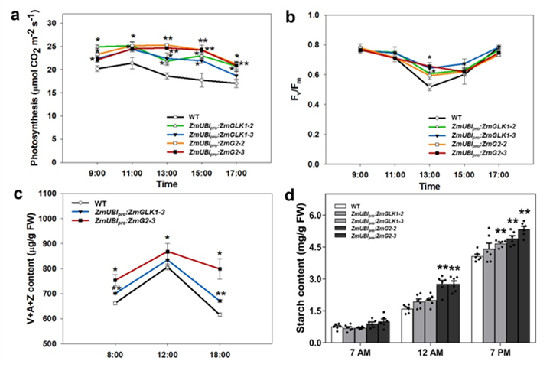

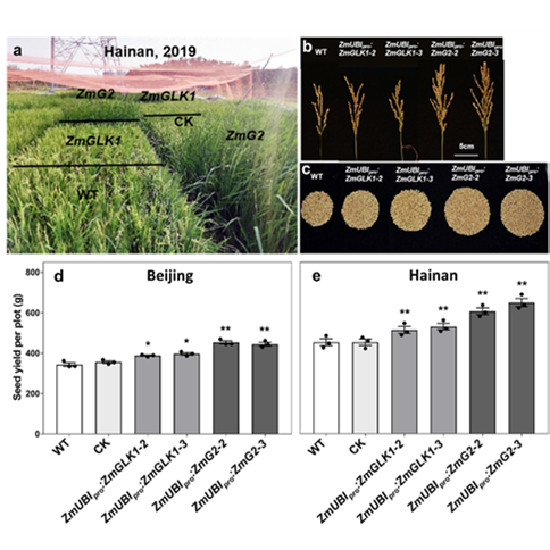

該研究利用前期在水稻中表達玉米GLK基因、經繁代得到的純合體材料,在北京和海南兩地經過4年的田間實驗,發現表達玉米GLK基因的水稻植株在大田條件下株高、生物量以及葉片中葉綠素、類胡蘿卜素等色素含量明顯高于野生型,其中表達ZmG2基因的水稻表型和生理指標的提高效果均高于ZmGLK1,特別是在強光條件下其優勢更為顯著。產量分析表明,表達玉米GLK基因的水稻植株較野生型穗長增加10%-26%,穗粒數增加20%-122%,產量可提升30%-40%,且其光合產物糖和淀粉以及氨基酸等代謝產物含量均較野生型有顯著提高。進一步實驗表明,表達玉米GLK基因的水稻植株葉綠體類囊體膜光合蛋白復合體積累顯著增加,且二氧化碳同化速率和氣孔導度顯著高于野生型。同時,研究還發現表達玉米GLK基因的水稻植株在光照最強的中午仍能維持較高的氣孔導度和光合效率,而野生型植株中午光合效率顯著下降。研究人員通過不同的光照處理實驗證明了表達玉米GLK基因的水稻植株在強光和波動光條件下通過熱耗散形式耗散過多光能并抵抗光氧化損傷,從而減輕光抑制程度,提高光化學效率。

該研究結果證明了玉米GLK基因在水稻中的表達能夠通過協同提高光合作用效率和光抑制耐受能力,實現在田間條件下作物產量潛力的增加,揭示了玉米GLK基因在提高作物光合作用效率及抵御光抑制方面的生理機制,為作物光合作用效率及產量的協同提升提供了理論依據和可行途徑。同時,該研究表明室內實驗和大田研究之間具有的差異性,體現了光合作用大田研究的重要性。

該研究得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、中國農科院科技創新工程以及比爾-梅林達·蓋茨基金會C4水稻項目(第二期)資助。(通訊員 衛斐)