近日,中國農業科學院煙草研究所、中國農業科學院植物保護研究所和英國蘭卡斯特大學等單位合作,首次發現新昆蟲病毒partitivirus,并解析其與入侵草地貪夜蛾的互作關系。研究發現partitivirus與其原始寄主非洲粘蟲( Spodoptera exempta )存在有條件互利共生關系,但對入侵新寄主草地貪夜蛾( S. frugiperda )種群發展有明顯的抑制作用。該研究為探索通過昆蟲病毒寄主轉移發展害蟲防治新策略提供新思路。相關研究成果在線發表在《公共科學圖書館:病原(PLoS Pathogenes)》上。

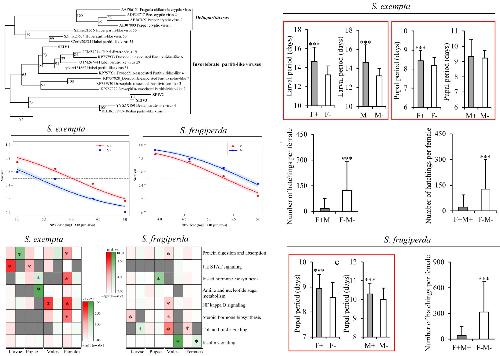

據徐蓬軍博士介紹,自然界中病毒的寄主轉移現象很少發生,但病毒若成功發生寄主轉移,通常因新寄主缺少相關的免疫等防御系統而造成嚴重后果。昆蟲病毒來源于昆蟲,對人類和環境安全。灰翅夜蛾屬的成員多數是重要農業害蟲,尤其草地貪夜蛾已入侵中國,嚴重威脅作物安全生產,是通過昆蟲病毒寄主轉移進行害蟲防治新策略的理想研究模型。利用測序技術(NGS),研究人員在非洲粘蟲體內發現了3個partiti-like新病毒,該病毒可在非洲粘蟲和草地貪夜蛾中通過顯微注射水平傳播和母系垂直傳播。該病毒可延緩非洲粘蟲發育速度,降低雌蟲生殖力,但能提高幼蟲對核型多角體病毒的抗性水平,是一種有條件互利共生關系;然而該病毒對草地貪夜蛾只產生負面影響:降低雌蟲的生殖力和幼蟲對核型多角體病毒的抗性水平。轉錄組測序表明,該病毒主要通過調控免疫相關和生殖相關通路降低寄主的生殖力和調節寄主對核型多角體病毒的抗性水平。該研究證明了一種可能的害蟲防治新策略:利用NGS發現新的昆蟲病毒,通過幫助昆蟲病毒完成寄主轉移達到控制害蟲的目的。

該研究得到中國農科院科技創新工程和草地貪夜蛾聯合攻關重大科技任務等項目資助。(通訊員 鞠曉暉)

原文鏈接:

https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1008467