近日,中國農業科學院植物保護研究所天敵昆蟲保護與利用創新團隊通過研究不同耐熱能力的蚜蟲及其共生菌的關系,發現共生菌對昆蟲宿主耐熱性的制約機制,這為研究昆蟲耐熱性、環境適應及物種分布提供新思路。該研究成果在線發表在《美國科學院院刊(PNAS)》上。

據張博副研究員介紹,昆蟲適應環境溫度的能力顯著影響其生態及地理分布,而許多昆蟲與體內的共生菌關系密切,因此共生菌的耐熱性可能是構成宿主昆蟲耐熱性的基礎。

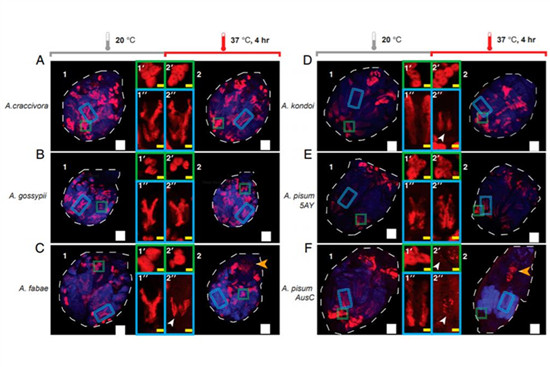

該研究選擇不同耐性能力的6種宿主蚜蟲及其初級共生細菌布赫納氏菌為研究對象,探討與宿主協同進化超過一億年的共生菌是否限制了蚜蟲的耐熱表現。研究發現:熱敏感型蚜蟲受熱后,共生布赫納氏菌效價迅速下降,而耐熱蚜蟲的布赫納氏菌效價不受影響或反應延遲。熒光原位雜交結果直觀比較了熱敏感蚜蟲體內共生菌胞的變形和收縮,而耐熱品系則沒有這種現象。此外,從熱激蛋白基因的數量和轉錄反應方面也進行了驗證。發現不同耐熱性蚜蟲最重要的差別在于其體內共生菌小分子熱激蛋白的表達差異,即共生菌中該基因的突變或缺失均可影響蚜蟲的耐熱性。從而從2個方面闡明,即便蚜蟲宿主本身有調節和適應環境溫度的能力,但內共生菌耐熱能力對宿主耐熱性或物種分布具有決定性作用。研究成果對于全面認識害蟲耐逆機制、開發創新性害蟲防控對策有重要的科學理論意義。

該研究得到國家留學基金委和中國農科院科技創新工程項目資助。(通訊員 歐陽燦彬)

原文鏈接:https://www.pnas.org/content/pnas/early/2019/11/12/1915307116.full.pdf