近日,中國農業科學院生物技術研究所徐玉泉研究員課題組和美國亞利桑那大學伊斯特萬·莫爾納教授共同撰寫2篇綜述,全面總結了蟲生真菌重要活性化合物和以基因組為工具研究次級代謝產物生物合成的最新進展。相關研究成果在線發表在《天然產物報告(Natural Product Reports)》上。

白僵菌、綠僵菌和蛹蟲草等蟲生真菌合成的次級代謝產物具有防治農林害蟲和藥用的價值。探索蟲生真菌次級代謝產物及其生物合成不僅可以為農業和臨床提供潛在的藥物先導化合物,還可以洞悉次級代謝產物在宿主-病原體相互作用中所發揮的作用。

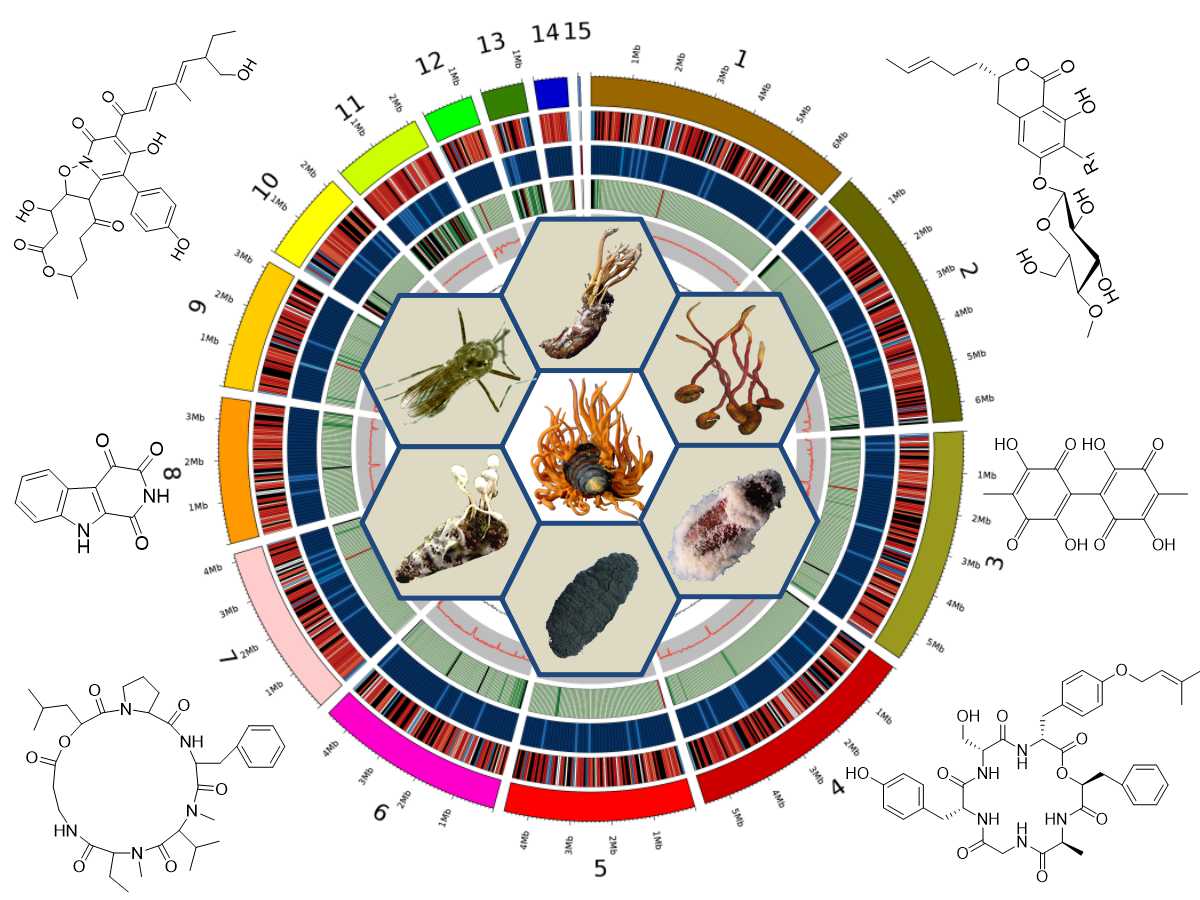

第一篇綜述涵蓋了從蟲生真菌中分離的天然產物的化學結構和生物學活性,并總結了有關天然產物在昆蟲發病機理中作用,涉及200篇文獻中的254種化合物,包括125種聚酮、35種非核糖體肽、48種萜烯、11種生物堿、9種甾醇、5種吡啶酮等,其中,172種為新化合物,80種具有抗生素、抗癌細胞、抗瘧等生物活性。這些化合物主要來源于之前研究較少的蟲生真菌,如蜘蛛寄生真菌、海洋真菌、昆蟲腸道真菌等,或通過表觀遺傳/調控因子操作、異源表達等新方法獲得。此外,卵胞菌素、環孢菌素等“明星化合物”的生物學功能也得到了更加深入的研究。第二篇綜述涵蓋了利用基因組學方法發現蟲生真菌已知或未知的次級代謝產物生物合成基因簇(11個),以及利用基因組學預測蟲生真菌合成新型代謝物的潛力。在已報道的40種蟲生真菌基因組中,共有1569個次生代謝產物合成基因簇,包括448個聚酮類、415個非核糖體肽類、181個聚酮-非核糖體肽雜合類,且在不同種屬中的分布差異顯著。

這兩篇綜述探討了通過不同方法和基因組學發現蟲生真菌新穎生物活性化合物及其生物合成途徑的新策略,表明蟲生真菌具有合成新穎活性代謝產物的巨大潛力,進一步體現出蟲生真菌次級代謝產物在生態和經濟上的意義。

該工作得到國家自然科學基金、中國農科院創新工程等項目資助。(通訊員 崔艷)

原文鏈接:

(1)https://doi.org/10.1039/C9NP00065H

(2)https://doi.org/10.1039/D0NP00007H