7月22日,《科學(Science)》雜志以研究長文的形式在線發表中國農業科學院作物科學研究所作物耕作與生態創新團隊研究成果。科研團隊從碳-氮協同調控作物產量出發,鑒定到水稻中一個重要轉錄因子OsDREB1C,發現該轉錄因子可同時提高水稻光合作用效率和氮素利用效率,顯著提高作物產量。此外,OsDREB1C可使水稻提前抽穗,實現高產早熟。

據周文彬研究員介紹,水稻是全世界最重要的糧食作物之一,全球超過一半的人口將其作為主要食物來源。在人口持續增加和耕地面積減少條件下,高產是農業生產不懈追求的目標,但近年來作物單產增長緩慢,進一步提高糧食單產亟需新的途徑和策略。眾所周知,光合作用是地球上一切生命物質和能量的基礎,植物通過光合作用將二氧化碳和水同化為有機物,完成碳的固定;另一方面,氮素是葉綠素、蛋白質、核酸及代謝物的重要組成成分,是作物生長發育必需的大量元素。光合碳同化及氮素吸收利用的過程緊密偶聯,對作物生長發育和產量形成至關重要,作物碳-氮代謝協同是作物實現高產的基礎。

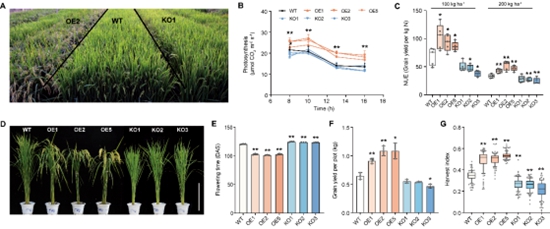

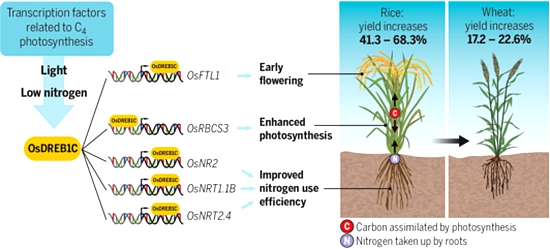

在該項研究中,研究人員從光合碳同化和氮素吸收利用協同調控產量出發,在水稻中鑒定到一個同時受光和低氮誘導表達的轉錄因子OsDREB1C。研究發現,OsDREB1C基因過表達植株較野生型光合碳同化速率顯著提高,在光下生長速度更快,并且葉片中積累更多光合同化產物,籽粒灌漿速率加快。同時,過表達植株對氮素的吸收轉運能力增強,并能將更多的氮素分配到籽粒中,氮素利用效率顯著提高。大田氮肥試驗表明,在不施用氮肥條件下,OsDREB1C過表達植株產量已達到甚至高于野生型施用氮肥條件下的產量水平,實現“減氮高產”。此外,研究還意外發現,過表達OsDREB1C可使水稻抽穗期提前,并縮短整個生育周期。

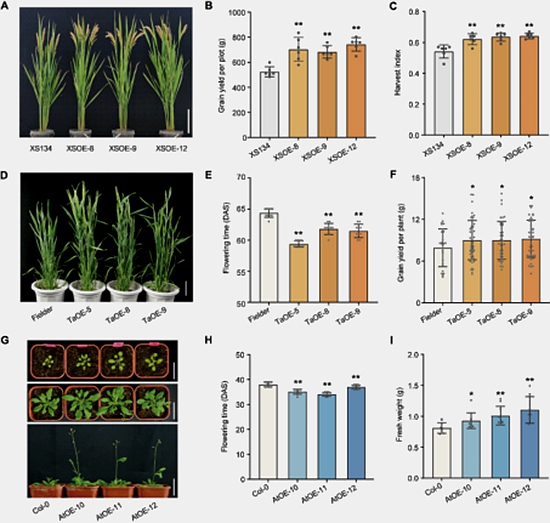

通過2018年至2022年間在北京、三亞、杭州的多年多點田間試驗發現,在水稻品種“日本晴”中過表達OsDREB1C基因,較野生型可實現水稻顯著增產,產量提高41.3%~68.3%,收獲指數提高40.3%~55.7%,抽穗期提前13~19天;在栽培稻品種“秀水134”中增強表達該基因,較野生型產量提高30.1%~41.6%,同時收獲指數提高14.8%~15.7%,抽穗期至少提前2天。OsDREB1C實現高產早熟的基礎在于其光合效率和氮素利用效率的協同提高,在營養生長階段快速地生長以積累足夠多的生物量,在生殖生長階段將大量的碳氮同化產物分配至籽粒中,最終使產量顯著提升。

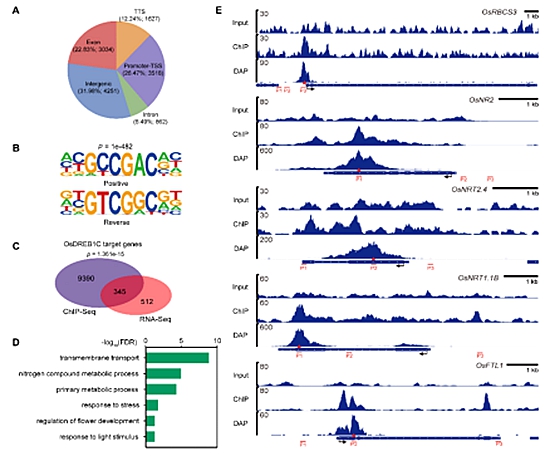

研究人員采用多種分子生物學實驗手段,進一步深入解析了OsDREB1C轉錄因子促進水稻高產早熟的分子作用機制。研究發現,該轉錄因子通過分別與作用于光合作用(OsRBCS3)、氮素吸收轉運(OsNRT1.1B、OsNRT2.4和OsNR2)以及開花途徑(OsFTL1)的多個靶基因結合,激活這些基因的表達,進而協同調控水稻的光合作用效率、氮素利用效率以及抽穗期。

此外,研究人員還在普通小麥品種(Fielder)以及模式植物擬南芥(Col-0)中進行了多物種驗證,發現在小麥中增強表達后可使小麥田間增產17.2%~22.6%,早熟3~6天,說明該基因在不同作物中均具有提高產量、促進提前抽穗的保守性功能。

該研究發現了單一基因可通過對多個重要生理途徑的聚合,進而實現作物高產、早熟以及氮素高效利用,為未來通過協同改良多個生理性狀實現作物產量潛力突破、減少氮肥施用提供了新思路和新策略。同時,該研究揭示了通過協同提高光合作用效率和氮素利用效率促進水稻高產的生理和分子機制,創新了作物高產理論,并為未來培育更加高產、氮肥更高效以及早熟新品種提供了重要基因資源,指導作物高產育種;該研究將為我們有效應對人口持續增長、耕地面積縮減及全球氣候變化背景下如何進一步提高作物產量提供了可能,對于保障國家糧食安全和生態安全具有重要的理論意義和應用價值。

研究得到國家重點研發計劃、中國農業科學院創新工程、中國農業科學院“青年英才計劃”等項目的資助。

原文鏈接: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi8455