近日,中國農業科學院棉花研究所李付廣研究員團隊對陸地棉核糖體蛋白基因GhRPL18A-6在棉花抗黃萎病過程中的功能和機制進行了系統研究,發現在該基因能調控細胞壁合成、木質素合成等與抗病相關通路基因的表達,并在多個生長階段提高轉基因棉花的抗性水平。該研究為解析棉花黃萎病抗性提供了思路,并為抗病品種分子育種提供了新的抗病基因及種質資源。相關研究成果在線發表在《工業作物和產品(Industrial Crops and Products)》上。

棉花是世界上最重要的天然纖維材料,其中陸地棉種植最為廣泛,占總產量的95%以上。棉花黃萎病堪稱棉花的“癌癥”,防治十分困難,每年由于黃萎病造成的損失高達數十億美元,克服黃萎病已經成為棉花可持續發展的首要任務。陸地棉遺傳背景狹窄,缺乏黃萎病抗性種質資源材料,通過傳統育種方法很難在短期內培育出抗性品種。因此,挖掘抗黃萎病基因對改良棉花種植品種的黃萎病抗性具有重要的意義。

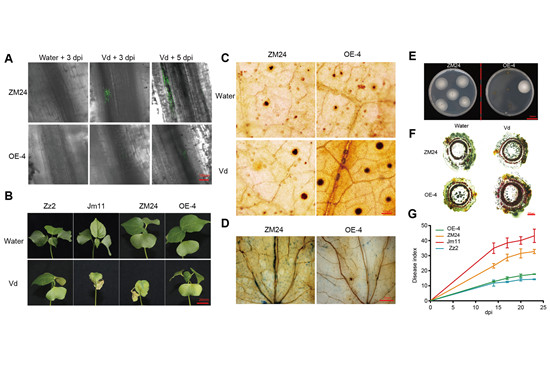

研究人員通過干涉GhARPL18A-6基因的表達,使得棉花對黃萎病菌(大麗輪枝菌)表現出敏感性,結合基因在病菌侵染下的表達模式,證實GhARPL18A-6參與棉花的抗病調控,并將該基因在棉花中過量表達,轉基因植株的苗期抗黃萎病鑒定及連續兩年的病圃成株期抗病鑒定表明,GhARPL18A-6的過量表達能夠增強棉花的黃萎病抗性,進一步研究發現在大麗輪枝菌侵染條件下,轉基因材料相對于受體材料,其木質部薄壁組織細胞壁的木質化及活性氧爆發均更為明顯,莖稈及根中大麗輪枝菌的定殖量更少,一些與抗病相關的標記基因表達量有更為明顯的上調表達,表達譜分析表明轉基因材料在接種大麗輪枝菌后引起不同于對照的細胞壁合成、木質素合成、蔗糖代謝等相關通路基因的上調表達。該研究為解析棉花黃萎病提供了新的機制和思路,為育種工作提供了新的抗黃萎病種質資源。

該研究得到國家自然科學基金和中國農科院科技創新工程支持。(通訊員 梁冰)

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111742