近日,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所智慧農業創新團隊、國際糧食政策研究所等發現中國水稻種植北界的分布在過去三十年間發生顯著變化,且氣候變化是導致中國水稻種植北界向高緯度、高海拔地區遷移的重要原因,相關研究結果在線發表在《環境研究通訊(Environmental Research Letters)》上。

據楊鵬研究員介紹,農作物時空格局動態變化規律、過程和機理研究是氣候變化與可持續科學領域的研究熱點。受氣候變化及社會經濟發展等諸多因素的影響,中國水稻空間格局發生了顯著變化。水稻種植北界作為水稻種植的最北部界限,受自然環境的影響較大,對氣候變化最為敏感,探究水稻種植北界的遷移規律及機制有助于深刻理解水稻種植與氣候變化的交互作用,對調整水稻空間布局及確保糧食安全具有重要意義。但目前相關研究主要集中于兩方面,一是基于氣象條件模擬的水稻適宜種植北界,其難以體現氣候變化與水稻實際種植的交互作用;二是基于水稻分布對水稻種植北界的定性分析,其缺乏對水稻種植北界的變化規律及驅動機制的定量評估。

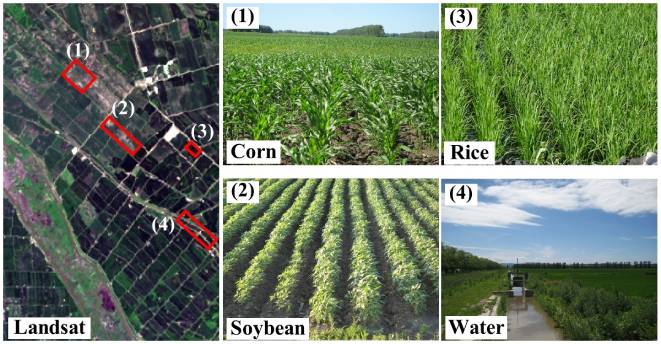

鑒于此,該研究基于中高空間分辨率遙感影像反演的長時間序列水稻時空分布數據集,利用核密度估計算法提取并定量分析了水稻種植北界的分布及演變規律。應用空間面板模型,解析了水稻空間格局演變的驅動機制。研究發現過去三十年間,中國水稻種植北界呈顯著地向高緯度、高海拔地區遷移的趨勢。其中,向高緯度地區平均遷移了24.93 km,最大遷移距離為88.01 km;向高海拔地區平均遷移了39.15 m,最大遷移距離為117.08m。社會經濟因素(例如,收益、農業政策、灌溉條件、旱育稀植技術)對水稻種植北界區域水稻擴張有一定的促進作用,其中增溫對水稻種植北界區域水稻擴張的驅動作用最強(平均溫度每升高1%,水稻種植北界區域的水稻種植面積將增加2.24%)。這意味著溫度升高使得水稻適宜種植區向高緯度地區擴張,而經濟驅動及技術的進步使得水稻種植北界北移從而適應氣候變化。

該研究得到國家自然科學基金創新研究群體項目、國家重點研發計劃項目、中國農業科學院創新工程項目共同資助。(通訊員 金云翔)

原文鏈接:https://doi.org/10.1088/1748-9326/abfac0