近日,中國農業科學院生物技術研究所徐玉泉研究組與美國亞利桑那大學伊斯萬·莫納(Istvan Molnar)教授團隊合作,在真菌氧甲基轉移酶的理性設計和結構改造研究上取得突破,成功開發出一種能夠定向改造氧甲基化生物催化元件的技術,在藥物研發和活性改良領域具有廣闊的應用前景,有助于實現藥物的工程化生物合成以及定向提質增效。相關研究結果在線發表在《美國化學會志(Journal of the American Chemical Society)》上。

醫藥、農藥、食品添加劑等都是生活、生產中常見的藥物分子,藥物分子結構決定著它們的理化性質和藥理活性,研究發現,小分子藥物結構上一個基團的變化,比如不同位點的甲基化,就像蝴蝶扇動了一下翅膀,使得藥物活性發生巨大的變化。與化學合成方法相比,基于酶的生物催化技術具有簡易高效、節能環保、選擇性專一等優點。因此,解析藥物結構變化的“蝴蝶效應”的發生機理并且掌握這種改造技術,對藥物創制以及藥物分子的定向改良具有重要應用前景。

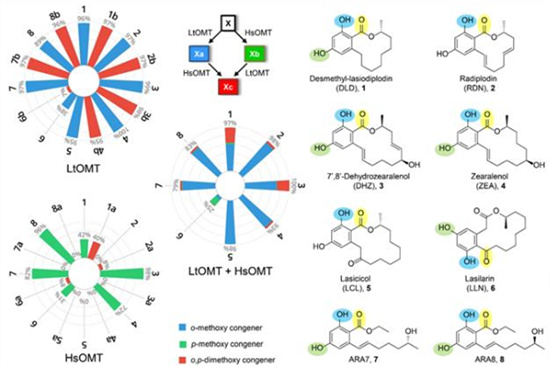

該研究以兩種真菌氧甲基轉移酶LtOMT和HsOMT為研究對象,利用蛋白質同源建模等技術解析出二者在催化位點上產生差異的分子機制。隨后,通過多肽片段交換和氨基酸定點突變等手段理性設計、合理改造LtOMT的結構,重塑其催化位點,成功開發出一種能夠定向改造氧甲基化生物催化元件的技術。應用改造后的LtOMT,在多種多酚類藥物先導化合物上實現了氧甲基化修飾方式的改變,改善了這些小分子的理化性質。

徐玉泉研究組表示,基于多組學和大數據資源,可以進行生物催化元件的大量挖掘,利用合成生物學技術理性設計這些元件,是實現藥物先導化合物結構優化的一條全新技術路線,已經成為新型藥物開發的發展方向之一。(通訊員 崔艷)

原文鏈接:https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/10.1021/jacs.8b12967