近日,中國農業科學院作物科學研究所玉米遺傳改良與新品種選育創新團隊發現了一個玉米抗粗縮病新基因ZmGLK36,并深入揭示了該基因編碼的轉錄因子調控玉米抗粗縮病的分子機制,為抗粗縮病玉米育種等作物抗病改良提供了基因資源和理論基礎。相關研究成果發表在《自然植物(Nature Plants)》上。

玉米粗縮病是一種世界性的病毒病,在我國,玉米粗縮病主要由水稻黑條矮縮病毒引起,主要在黃淮海夏玉米區流行,發病嚴重時造成絕收。除玉米外,水稻黑條矮縮病毒還會引起水稻和小麥等多種禾本科作物病害。迄今為止,能夠同時提高玉米、水稻和小麥對水稻黑條矮縮病毒抗性的基因尚未有報道。

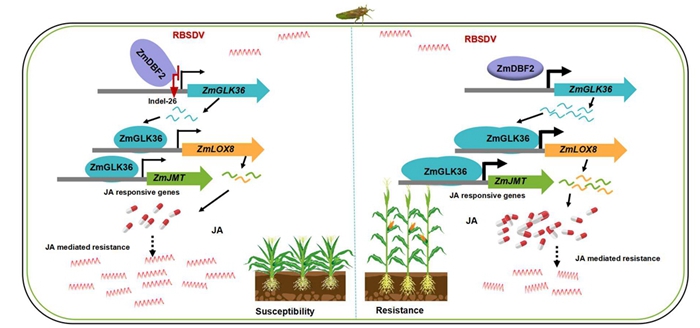

該研究團隊完成了玉米抗病自交系“齊319”的高質量參考基因組組裝和注釋,結合多群體圖位克隆的方法鑒定到主效抗病新基因ZmGLK36。研究發現該基因編碼的轉錄因子,通過激活下游茉莉酸生物合成路徑關鍵基因的表達,增強茉莉酸介導的防御反應來抑制病毒的復制,提高玉米對水稻黑條矮縮病毒的抗性。利用該基因開發創制的新種質在田間人工接種水稻黑條矮縮病毒條件下,發病率較對照普遍降低10%-15%,產量提高16%。此外,研究還發現該基因在小麥和水稻中均具有調控作物對水稻黑條矮縮病毒抗性的功能,為作物抗病分子育種提供了理論支持和新的抗病基因資源。

該研究得到了國家重點研發計劃、國家自然基金項目、中國農業科學院科技創新工程、國家玉米產業技術體系等項目的支持。(通訊員 衛斐)

原文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41477-023-01514-w

ZmGLK36調控玉米粗縮病抗性的分子模型