近日,中國農業科學院植物保護研究所抗病蟲作物生態安全評價與利用創新團隊系統闡述了同以水稻為寄主的兩種重大害蟲——二化螟和褐飛虱通過協作應對水稻抗蟲防御,實現“互利共存”的生態策略及生化和分子機理。相關研究成果發表在《自然通訊(Nature Communications)》上。

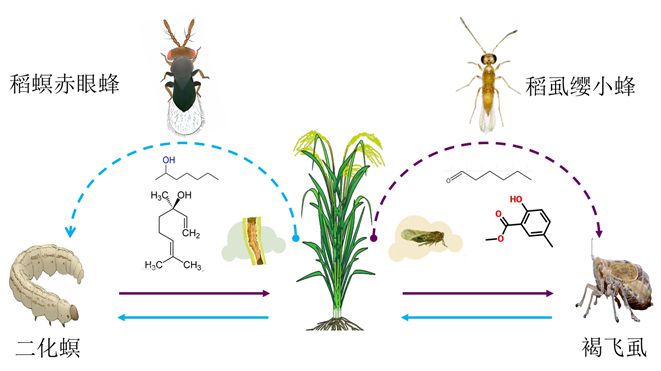

據李云河研究員介紹,科研團隊圍繞水稻防御和害蟲(二化螟和褐飛虱等一類農作物病蟲害)反防御機制進行了長期的研究。前期研究發現,二化螟為害稻株組織中游離氨基酸含量提高,而甾醇等防御物質含量下降,顯著促進褐飛虱的生長發育。同時發現,二化螟誘導水稻釋放的揮發物對褐飛虱的天敵稻虱纓小蜂具有顯著的排斥作用,通過與二化螟共享寄主,可顯著降低褐飛虱卵被寄生的風險。而且,褐飛虱進化了積極利用這一適合度利益的行為特性,偏愛到二化螟為害稻株上取食和產卵。

上述研究結果激發了研究者的濃厚興趣。褐飛虱是否反之也能協助二化螟實現對水稻的反防御,使其種間形成 “互利”關系?基于這一問題,該團隊進一步研究了水稻介導的褐飛虱、二化螟及稻螟赤眼蜂的多重種間關系及機制。

研究結果表明,當二化螟單獨為害水稻時,水稻迅速啟動防御反應,相關防御基因(茉莉酸和蛋白酶抑制劑等)顯著上調,重要抗蟲防御物質蛋白酶抑制劑迅速累積,顯著負面影響后來二化螟幼蟲的生長發育。然而,當褐飛虱與二化螟共同為害水稻時,可顯著抑制水稻抗蟲防御反應,相關防御基因下調,蛋白酶抑制劑含量顯著下降,完全消除對后來二化螟幼蟲適合度的負面影響。同時,二化螟成雌蟲也進化了積極利用這一適合度利益的產卵策略,即當無褐飛虱存在情況下,二化螟雌成蟲逃避其幼蟲為害稻株,傾向將卵產在健康稻株上;而當褐飛虱存在情況下,相對二化螟為害和健康稻株,二化螟成蟲更偏愛在褐飛虱單獨為害或二者共同為害的稻株上產卵,驗證了“Preference-Performance(選擇-表現)”假說。進一步研究發現,二化螟將卵產在褐飛虱為害稻株上,其卵被稻螟赤眼蜂寄生率可降低30%-45%。

該研究打破了人們對共享寄主昆蟲種間競爭排斥關系的普遍認知,并基于生態位理論闡釋了共享同一寄主植物昆蟲種間發展為“互利共存”關系的生態機理,拓展和深化了物種“生態位分異理論”的內涵,為科學制定害蟲生態防控新策略和新技術奠定了理論基礎。

該研究得到了國家自然科學基金和中國農業科學院科技創新工程項目的資助。(通訊員 歐陽燦彬)