中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所作物分子育種技術(shù)和應(yīng)用創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)聯(lián)合國內(nèi)高校鑒定到調(diào)控鐵元素進(jìn)入玉米籽粒的關(guān)鍵基因,首次解析了該基因和金屬轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白共同組成一個(gè)分子開關(guān)控制鐵元素進(jìn)入玉米籽粒的分子機(jī)制。利用該基因使玉米籽粒中的鐵含量比現(xiàn)有生產(chǎn)用玉米籽粒鐵含量超出2倍以上。該研究為解決“隱性饑餓”—鐵等微量元素缺乏問題提供了新基因,為培育富鐵作物品種提供了理論和技術(shù)支撐。相關(guān)研究成果12月8日以研究長文的形式發(fā)表在《科學(xué)(Science)》上。

據(jù)李文學(xué)研究員介紹,全球大約有三分之一的人口受到缺鐵引起的貧血病困擾。如果能將日常食用作物鐵含量提高,有助于從根本上低成本地改善大范圍人群的鐵營養(yǎng)狀況,這對(duì)于以玉米為主食的發(fā)展中國家意義尤其重大。

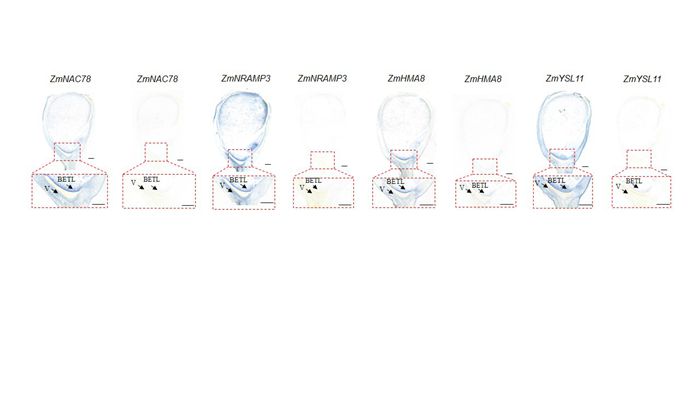

科研團(tuán)隊(duì)利用273份玉米自交系基因型數(shù)據(jù),結(jié)合6份極端材料轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù),鎖定一個(gè)參與調(diào)控玉米籽粒鐵含量的候選基因。實(shí)驗(yàn)顯示,該基因在玉米營養(yǎng)物質(zhì)進(jìn)入子代的唯一界面—玉米籽粒基底胚乳傳遞細(xì)胞中優(yōu)勢表達(dá),能夠直接激活金屬離子轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白和金屬轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白共同組成一個(gè)分子開關(guān)控制鐵元素進(jìn)入玉米籽粒。科研人員開發(fā)了功能分子標(biāo)記,并選育出籽粒鐵含量和產(chǎn)量均顯著高于我國區(qū)試對(duì)照品種的玉米新品系,為未來培育高產(chǎn)且富鐵的玉米新品種提供了可行方案。同時(shí),該研究也為解析營養(yǎng)物質(zhì)如何進(jìn)入小麥等具有傳遞細(xì)胞的禾谷類作物提供了新思路。

該研究得到了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技創(chuàng)新工程、國家自然科學(xué)基金和海南崖州灣種子實(shí)驗(yàn)室等項(xiàng)目的支持。(通訊員 衛(wèi)斐)

原文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf3256