12月18日,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所土壤植物互作團隊吳慶鈺研究員解析了玉米信號開關(guān)分子——G蛋白對發(fā)育及免疫信號的雙重調(diào)控機制,為平衡發(fā)育及免疫應(yīng)答,提高玉米綜合產(chǎn)量提供了重要的理論依據(jù)。該研究在線發(fā)表在《美國科學(xué)院院刊(PNAS)》上。

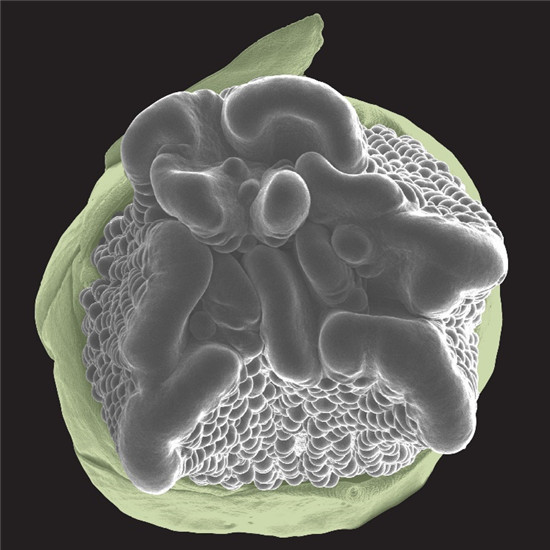

玉米不僅僅是我國和全球范圍內(nèi)重要的作物,也是遺傳學(xué)和發(fā)育生物學(xué)研究的模式植物。玉米的綜合產(chǎn)量提高依賴于株型的優(yōu)化與抗病性的提高,而二者往往相互拮抗。因此,探索發(fā)育調(diào)控與免疫應(yīng)答的平衡是玉米研究領(lǐng)域的重大課題。玉米果穗的形態(tài)包括穗長、穗行數(shù)等直接影響籽粒數(shù)量及單位產(chǎn)量。通常在田間成熟期對果穗形態(tài)進行評測,其形態(tài)在發(fā)育早期即已被幼穗上干細胞(花序分生組織)的程序化發(fā)育進程所決定。前期研究成果表明,G蛋白作為重要的信號開關(guān)分子,對植物的分生組織發(fā)育起著重要的調(diào)控作用,但其分子調(diào)控機制仍有待進一步解析。尤其是G亞基,由于在單子葉植物中敲除該基因出現(xiàn)致死表型,導(dǎo)致無法對其功能進行深入解析,成為研究難點。

資源區(qū)劃所土壤植物互作團隊吳慶鈺研究員與山東大學(xué)徐芳教授、美國冷泉港實驗室大衛(wèi)·杰克遜教授合作,首先明確了G突變體致死是由自主免疫所導(dǎo)致。隨后通過遺傳篩選,使玉米G突變體在特定遺傳背景下“起死回生”,并首次展現(xiàn)其發(fā)育表型,突破了前期的研究瓶頸。尤為重要的是,通過關(guān)聯(lián)分析,研究者發(fā)現(xiàn)該基因與玉米穗行數(shù)這一重要農(nóng)藝性狀顯著關(guān)聯(lián)。該研究基于獨特的遺傳材料,綜合運用分子遺傳學(xué)、基因編輯及細胞生物學(xué)等手段,從全新的視角深入探索G蛋白對花序發(fā)育和自主免疫的調(diào)控機制,不但能夠幫助理解植物G蛋白信號轉(zhuǎn)導(dǎo)這個重要科學(xué)問題,也能為優(yōu)化發(fā)育和免疫平衡,提高玉米及其它谷類作物綜合產(chǎn)量提供理論指導(dǎo)。

該項研究得到國家科技重大專項、國家自然科學(xué)基金、中國農(nóng)科院科技創(chuàng)新工程等項目資助。(通訊員 查靜)

原文鏈接:https://www.pnas.org/content/early/2019/12/17/1917577116