近日,中國水稻研究所種質創新課題組從分子設計的角度嘗試解決水稻“北粳南移”問題。研究成果對開展粳稻向低緯度地區植種的精準設計育種有著重要意義。相關研究成果在線發表在《植物生物技術(Plant Biotechnology Journal)》上。

感光性是水稻在特定地域環境生長發育的適應性。長期以來,我國水稻馴化適應形成了以秦嶺—淮河為界的“南秈北粳”的種植格局。相對而言,南方的秈稻產量較高,北方的粳稻食用品質更好。為滿足人民日益增長的對美好生活的追求,“北粳南移”成為水稻育種改良的重要目標。但是,適應于北方種植的粳稻因為感光性的原因,在南方種植時往往因提前開花導致產量急劇下降。解決粳稻提前開花問題對“北粳南移”具有重要意義。

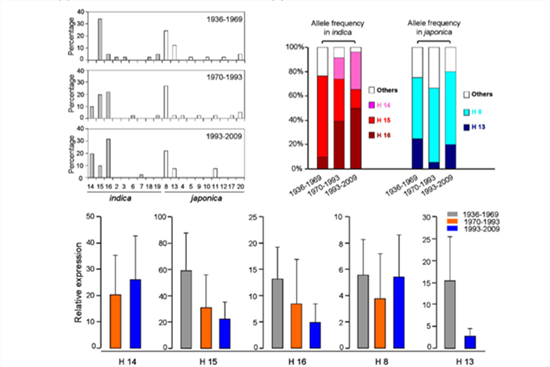

研究人員選取了123個從1936年到2009年育成的中國主栽大面積推廣品種,以分析Hd1單倍型與產量相關性狀的人工選擇。在這些品種中,粳稻主要有2種單倍型(H8和H13),而秈稻則有3種主要單倍型(H14、H15和H16)。等位基因頻率分析結果表明,Hd1基因在中國主栽的秈稻品種和粳稻品種中存在不同優勢等位基因差異。早期的秈稻品種以H15為主要單倍型,近年育成的品種則以H16和H14為主要單倍型;而粳稻Hd1的單倍型始終以H8為主要單倍型。進一步分析表明,秈型Hd1優勢等位基因型H16是現代大穗型水稻育種的優勢單倍型,其在二次枝梗數上有著明顯的人工選擇趨向。通過分子設計將秈稻H16單倍型導入粳稻品種春江06,在適當延長粳稻抽穗期的同時,顯著提高了粳稻春江06在海南種植的單穗產量(約增加19.7%),又保證了其粳稻原有的蒸煮食味品質特性。

該研究得到了國家自然科學基金、中國農科院科技創新工程等的資助。(通訊員 陳鎏琰)

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pbi.13177