1月26日,中國農(nóng)業(yè)科學院深圳農(nóng)業(yè)基因組研究所(嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術廣東省實驗室深圳分中心)與國內(nèi)外多家單位合作,鑒定得到紫杉醇生物合成途徑的關鍵缺失酶,揭示了植物細胞催化氧雜環(huán)丁烷結構形成的全新機制,建立了迄今為止最短的紫杉醇生物合成途徑。相關研究成果發(fā)表在《科學(Science)》上。

據(jù)閆建斌研究員介紹,紫杉醇是世界著名的植物抗癌天然產(chǎn)物藥物,廣泛應用于乳腺癌、卵巢癌等多種癌癥的臨床治療。然而,天然紫杉醇產(chǎn)量稀缺且來源單一,僅能從珍稀瀕危裸子植物紅豆杉中提取。各國科學家都在尋找一種可以替代天然提取紫杉醇的合成方法,然而,由于紫杉醇生物合成途徑高度復雜,半個世紀以來,該通路依然未被完全解析。

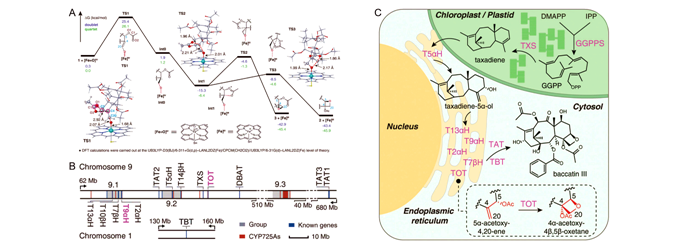

該研究綜合利用基因組學、代謝組學、生物化學、分子生物學、化學生物學、合成生物學等技術手段,對多個紫杉醇生物合成關鍵候選基因進行篩選,成功發(fā)現(xiàn)了紫杉烷氧雜環(huán)丁烷合酶和紫杉烷碳9位氧化酶,并進一步解析了植物中氧雜環(huán)丁烷結構形成的催化機制,改變了環(huán)氧化物是生成氧雜環(huán)丁烷的先決條件的傳統(tǒng)認知。在此基礎上,科研人員通過人工異源合成途徑構建策略,利用植物底盤實現(xiàn)了合成路線的人工重構,成功在植物底盤中以9個關鍵合成酶生成了紫杉醇工業(yè)化生產(chǎn)前體巴卡亭Ⅲ。

該研究標志著我國在紫杉醇合成生物學理論和技術上站在了世界領先地位,相關研究成果已申請或獲得多項專利,為我國紫杉醇綠色制造產(chǎn)業(yè)化鋪平了道路。

該研究得到了國家重點研發(fā)計劃和中國農(nóng)業(yè)科學院科技創(chuàng)新工程等項目的支持。

原文鏈接:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adj3484