近日,中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所豬遺傳育種科技創新團隊聯合國內外科研機構,研究揭示了馴化下豬種形成的基因組調控機制。該研究為家豬遺傳改良研究提供了重要參考,對物種形成萌芽階段的生殖隔離進化研究具有重要意義。相關研究成果發表在《分子生物學和進化(Molecular Biology and Evolution)》上。

據團隊首席王立賢研究員介紹,生殖隔離是物種形成的關鍵過程,在物種形成的萌芽階段,生殖隔離在群體的進化及其基因組調控機制尚不清楚。為回答這一問題,研究人員基于歐洲大白豬與東北民豬雜交群體,繪制了F2代個體通過F1代繼承F0代基因組序列的溯祖圖譜。通過對F2代個體中的大白豬與民豬來源的基因互作分析,發現大白豬與民豬之間已進化出非常微弱的生殖隔離作用,部分常染色體座位上發生的基因互作不兼容(DMI)導致了雜種雄性不存活。研究還發現,常染色體間基因互作在F2雄性和F2雌性中存在廣泛的性別拮抗效應,而X染色體與常染色體互作的性別拮抗效應不顯著。F2不同性別所能忍受的DMI數量存在明顯差異,雄性顯著低于雌性。通過跟蹤從F1繼承的基因組發現,F2從F1親本繼承的父本或母本基因組內所包含的DMI數量與同性別或跨性別傳遞過程緊密有關(同性別DMI數>跨性別DMI數)。大白豬和民豬基因組間不兼容互作基因主要富集于血管生成、雄激素受體信號和T細胞受體信號通路,表明生殖隔離進化可能與生長發育與免疫等方面的選擇作用相關。

該研究得到中國農業科學院創新工程、國家生豬產業技術體系項目資助。(通訊員 付松川)

原文鏈接:https://doi.org/10.1093/molbev/msab117

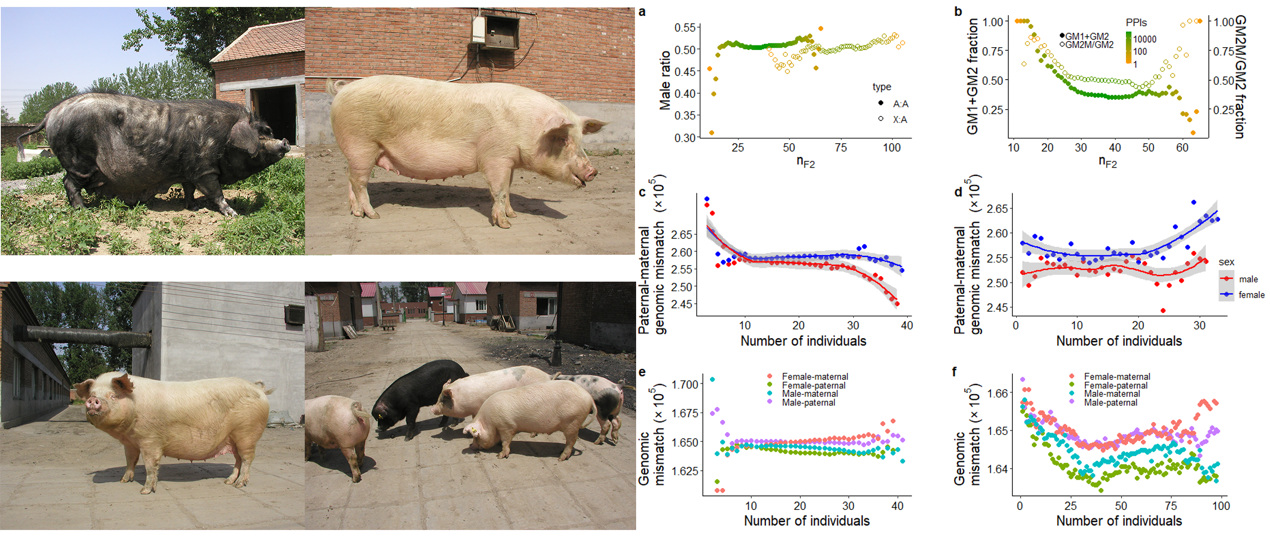

圖 基因互作不兼容與雜種不存活以及不兼容基因互作的性別差異化分布