近日,中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所退化及污染農田修復創新團隊系統揭示了秸稈還田條件下土壤中重金屬鉻遷移轉化的分子機制,為鉻污染農田的安全利用提供了理論依據。相關研究成果在線發表在《環境科學與技術(Environmental Science & Technology)》上。

據楊建軍研究員介紹,重金屬鉻作為主要污染物之一,常見的價態有三價和六價,其中六價鉻(Cr(VⅠ))具有劇毒可致癌,三價鉻(Cr(Ⅲ))毒性較低。然而,高濃度Cr(Ⅲ)的累積或是土壤中Cr(Ⅲ)被氧化物(如錳礦物)所氧化均可增加土壤鉻污染的環境風險。秸稈還田是我國提倡的一項農藝措施,具有提高土壤肥力、改善土壤結構、減少大氣污染等諸多優點。同時,還田秸稈所釋放的可溶性有機碳會與土壤鐵氧化物作用進而生成具有反應活性的有機質-水鐵礦共沉淀體(OFC)。因此,深入研究OFC對Cr(Ⅲ)的吸附機制具有重要意義。

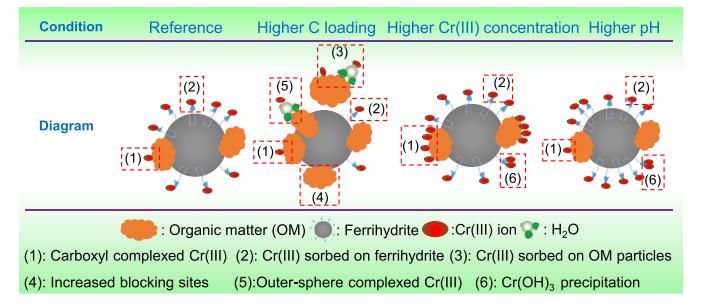

研究通過水稻和油菜兩種農作物秸稈提取的可溶性有機碳與三價鐵共沉合成的OFC為研究對象,系統探究了OFC吸附Cr(Ⅲ)的動力學,吸附量以及環境條件的影響,并利用同步輻射技術揭示了Cr(Ⅲ)在OFC上吸附的分子機制。研究發現有機質含量的增加可以抑制OFC對Cr(Ⅲ)的吸附,而pH增加則有利于Cr(Ⅲ)的吸附固定;進一步研究發現OFC中的水鐵礦和有機質是Cr(Ⅲ)的主要吸附相;其中有機質上的羧基官能團對Cr(Ⅲ)的固定起到重要作用。

有機質-水鐵礦共沉淀體吸附三價鉻機理示意圖

該研究得到國家重點研發專項、國家自然科學基金、中國農科院科技創新工程項目支持。(通訊員 王佳)

原文鏈接:https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.0c02872