近日,中國農業科學院作物科學研究所作物栽培與生理創新團隊聯合全國24個科研團隊,通過十余年在全國玉米主產區40個試驗點的聯合試驗,闡明我國玉米生物量、收獲指數和產量的空間分布特征,并揭示了不同玉米品種、不同生態區域以及不同產量水平下生物量和收獲指數對產量的貢獻率。該研究成果可為我國玉米“藏糧于技”和進一步提高玉米產量提供理論依據。相關研究成果在線發表于《糧食和能源安全(Food and energy security)》。

據李少昆研究員介紹,生物量(單位面積內玉米地上干物質總量)和收獲指數(成熟期玉米籽粒干重與地上部生物量比值)是糧食作物產量的兩個重要構成因素。玉米作為我國第一大糧食作物在保障國家糧食方面發揮了關鍵作用,因此理解當前條件下我國玉米生物量、收獲指數及產量的空間分布特征以及生物量和收獲指數對產量的貢獻,對于明確進一步提高產量的關鍵途徑具有重要的理論指導意義。

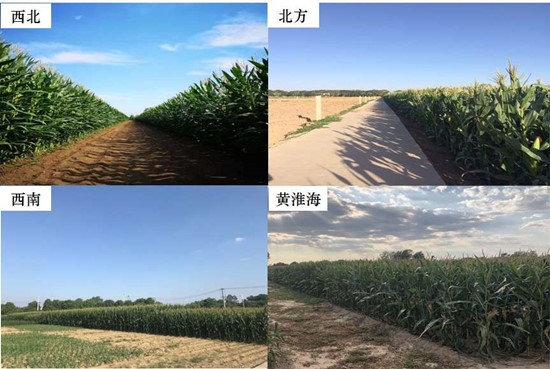

研究發現,我國玉米生物量增加對產量的貢獻率為73.71%,顯著高于收獲指數對產量的貢獻率(26.28%)。5個主栽參試品種中,每個品種生物量對產量的貢獻均高于收獲指數,但不同品種間收獲指數差異較大,并導致了品種間產量的差異。對于不同的種植生態區而言,在西北和北方地區生物量的貢獻率分別為57.34%和64.46%,顯著高于收獲指數的貢獻率(分別為42.66%和35.54%)。然而,在黃淮海和西南地區收獲指數的貢獻率(分別是52.67%和50.92%),略高于生物量(分別是47.33%和49.08%)。不同區域間,生物量的差異仍然是導致玉米產量差異的主要原因。此外,在較低產量水平下(小于15 Mg/ha),產量的增加主要是由于生物量和收獲指數的協同增加;而在較高產量水平下(大于15 Mg/ha),產量的增加主要是依賴生物量的增加。

該研究得到國家重點基礎研究發展計劃、“十三五”國家重點研發計劃、國家自然科學基金和中國農科院科技創新工程等項目資助。(通訊員 衛斐)

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/fes3.256