【國家獎】峰回路轉鑄利劍 一念花開滿目春

如果說農業是國民經濟的基石,畜牧業就是這一基石的重要組成部分,而動物疫病防控就是畜牧業健康發展的重中之重,也是我國生豬產業與發到國家主要差距所在。中國工程院陳煥春院士認為“生得少,死得多,長得慢”是壓在養豬業頭上的三座大山,豬傳染性胃腸炎病毒(TGEV)、豬流行性腹瀉病毒(PEDV)和豬輪狀病毒(PoRV)引起的豬病毒性腹瀉就屬于“死得多”那座大山。這三種病毒可導致7日齡以內仔豬死亡率高達100%,導致“連窩端”,被譽為哺乳仔豬死亡的“第一殺手”,且無有效的治療藥物,每年因此造成的經濟損失超過百億元。

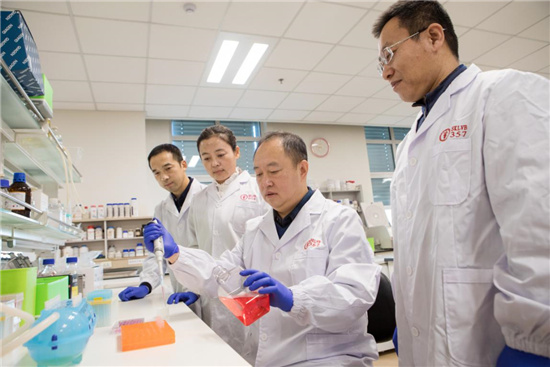

針對我國這三種病毒普遍存在且混合感染日趨嚴重的現實問題,遏制其帶來的嚴重產業危害,中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所豬消化道傳染病創新團隊首席科學家馮力研究員帶領項目組歷經12年艱苦卓越的科學攻關,發明了我國首個安全、高效豬傳染性胃腸炎、豬流行性腹瀉、豬輪狀病毒(G5型)三聯活疫苗(以下簡稱豬病毒性腹瀉三聯活疫苗),攻克了三種病毒混合感染無疫苗可用的產業難題,實現了豬病毒性腹瀉精準高效的防控。因貢獻突出,社會經濟效益重大,該項目獲得2018年度國家技術發明獎二等獎。

成功:源自于近30年的堅守與執著

20世紀五十年代,豬傳染性胃腸炎就在我國出現,七十年代,豬流行性腹瀉和豬輪狀病毒在我國豬群中出現。由于當時生豬產業規模小,并沒有引起人們的注意。但是哈獸研的老一輩科學家很早就開始關注這一生產實際問題,1976年就開始啟動了相關的研究。1991年,剛剛大學畢業的馮力加入有著悠久研究歷史的中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所豬消化道傳染病研究室,從此開啟了努力拼搏,傳承夢想的科研征程。面向行業需求,解決重大問題,一直以來都是馮力及其團隊秉持的科研原則。剛入哈獸研工作的馮力一頭扎進這場沒有硝煙的防控戰爭。與老一輩科學家一起開展了病原學、診斷技術及防控技術的研究,也歷練了科研素質和科研才能。進入21世紀,隨著生豬產業的發展,腹瀉疫病混合感染問題越發嚴重。馮力研究員作為一直以來深耕在科研與生產一線的豬病專家,憑借多年積累的豐富經驗和敏銳的科研眼光,鎖定豬傳染性胃腸炎病毒、豬流行性腹瀉病毒和豬輪狀病毒三聯活疫苗作為他的研究目標。在三種病毒種,有兩種冠狀病毒,其血清型單一,但是輪狀病毒血清型眾多,中國流行情況如何,必須先摸清楚,疫苗的研發才能有的放矢。為了了解疫情,掌握豬腹瀉病的流行和感染狀況,摸清輪狀病毒優勢基因型,馮力和他的團隊從南海之濱到北國的塞外,從茫茫戈壁到無垠草原,哪里有豬群發生腹瀉,哪里就有他們的身影。他們克服養豬場都建在遠離城市的農村或山區,交通極不方便的困難,跋山涉水,深入疫情發生地開展流行病學調查,明確了三種病毒是我國主要腹瀉病原,在眾多的豬輪狀病毒基因型中,G5型為優勢基因型。明確了引起腹瀉的主要病因,為疫苗的研發提供了堅實有力的科學依據,猶如一座燈塔,照亮了前行的方向。

明確了方向和目標,并不意味著成功,前行的路上還布滿荊棘。科研本來就沒有一條可以復制的道路可走。

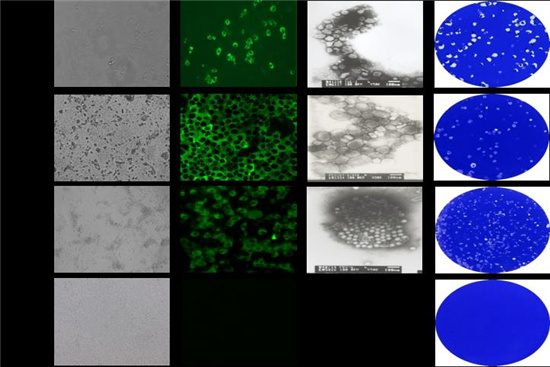

在“豬傳染性胃腸炎、豬流行性腹瀉、豬輪狀病毒三聯活疫苗創制與應用”項目攻關中,他們遇到的第一個難題就是腹瀉相關病毒的分離培養。馮力舉了個例子,從1978年開始,全世界的科學家都在探索如何能使豬流行性腹瀉病毒適應細胞。“適應細胞是什么概念呢?病毒可以在豬體內繁殖,導致豬只發病,而研發活疫苗,必須讓病毒在體外細胞進行繁殖,全世界科學家投入10年的時間,在1988年才把這個難題解決掉,可想而知病毒的分離有多難。但再難也要做,因為分離不出病毒,后續的所有工作都無法進行。”馮力說。

當夜幕已經布滿繁星,馮力實驗室的燈光依舊亮著,那是馮力和他的團隊在討論實驗方案。千百次的失敗,不同方案的探索,他和他的團隊解決了一個又一個難題。成功分離三種病毒后,如何既達到病毒致弱的效果,又能保證它的免疫原性不受影響呢?這是馮力團隊遇到的第二個難題。他們根據病原在本動物上抗原性得以恢復的原理,采取了固相病毒蝕斑克隆和豬體交替傳代的技術,解決了這個難題。對于操作過程,馮力做了簡單描述:“病毒回到豬體,它的抗原性會恢復,只有反反復復地從細胞到豬體,再從豬體到細胞這樣交替致弱,才能既保證病毒的致弱性、安全性,又保證它的免疫原性,找到那個最合適的平衡點。”

隨著研究的深入,難題一個個接踵而至。原來病毒都是在原代細胞中培養,后續他們發現原代細胞有好的一面也有不好的一面。不好的是,疫苗生產不穩定,另外容易引起外源病毒的污染,如果檢驗環節沒做好,投放到市場上甚至會造成潛在的生物安全隱患。考慮到這些,在培養病毒時,他們采用傳代細胞系完全代替原代細胞系。這項工作說起來簡單,做起來就沒有那么輕松,什么樣的細胞系,既要滿足無“三致”還要保證病毒的高效繁殖,科研人員可以全面監控細胞的各個指標,如支原體、霉菌、真菌污染等情況,全面保證細胞的純凈和安全。馮力形容,病毒的繁殖就像種莊稼一樣,只有把它種在肥沃的土地上,才能長出優質的果實。回到病毒培養上,就是只有選出純凈而且狀態好的細胞才能使病毒有效的繁殖,不受其他因素的干擾。

馮力介紹,三聯活疫苗不是單單把三個病毒混在一起那么簡單,為保證三個病毒混在一起效果不打折,在如何提高效價方面他們也投入了大量的精力。除此,在疫苗株與野毒株的區分,包括檢驗工作上他們同樣也遇到了很多難題,但逢山開路、遇水搭橋,難點被他們一一解開了。

通過堅持不懈的攻關,他們發明了適應傳代細胞系的安全性高、免疫原性好,具有獨特分子標記的弱毒株,攻克了三種豬腹瀉病毒難以適應細胞、致弱過程中免疫原性減弱、強弱毒株難以區分的世界性難題。通過篩選敏感傳代細胞系,優化等輔助因子使病毒成功適應細胞。在病毒致弱過程中,采用敏感細胞系和未吃初乳仔豬交替繼代,結合固相病毒蝕斑克隆及全基因組測序等技術,優選安全性高、免疫原性好的克隆株,獨創了豬腹瀉病毒分離致弱體系,發明了安全、穩定、免疫原性好并具有獨特分子標記三種弱毒株,為三聯活疫苗的創制及產業化生產奠定了關鍵性基礎。除此之外,他們創建的傳代細胞系替代原代細胞系的生產新工藝,突破了原代細胞培養過程中外源病毒污染難以控制的技術瓶頸,能降低生產成本約2/3,為疫苗制造與檢驗規程及質量標準的制定提供了新路徑。

應用:助力養豬業健康發展

2014年,為了將這項科研成果盡快應用到生產實際,馮力和他的團隊,深入到基層,開展豬病毒性腹瀉防控知識和技術的宣傳,手把手的將技術教給養殖戶和技術員。目前三聯活疫苗已推廣到我國除臺灣、香港、澳門以外的所有省、市、自治區,已推廣2560萬頭份,免疫覆蓋仔豬1.54億頭,對三種病毒混合感染引起的腹瀉防控收到了很好的效果,斷奶仔豬數得到了提升,達到了一針免疫防控三種疫病的效果。同時因為減少了免疫次數,降低了免疫勞動強度,減少了免疫應激,極大的方便了免疫接種,受到使用者的一致好評。 因防控效果顯著,三聯活疫苗產品曾被南方報業傳媒集團評價為“2016中國生豬產業榜年度最受關注新產品”。因貢獻突出,項目成果相繼獲得國家發明專利2項;國家二類新獸藥證書1項;黑龍江省技術發明獎一等獎1項;中國專利優秀獎1項;中國農業科學院杰出科技創新獎1項;制訂行業標準2項;發表文章百余篇,并被Nature等雜志引用,極大地推動了國內外三種腹瀉病防控理論與技術體系的豐富和完善。

初心:傳承與發展并存

馮力說,從70年代開始研究豬病毒性腹瀉防控至今,40多年過去,從80年代的單苗到現在的三聯活疫苗,它是一個循序漸進的過程,雖是在他們這代人手上結出的果實,但卻是兩代人辛苦奉獻、不斷積累的結果。

他的碩士導師馬思奇、王明就是為事業奉獻了一輩子的老先生。他們腳踏實地,為科研百折不撓。即使退休了,還是常常進實驗室。不光是他們,所里的很多老前輩都是這樣,他們的這種精、氣、神深深感染了馮力等一代一代哈獸研人。馮力說:“他們是我人生中科學研究、臨床經驗的啟蒙老師,也是塑造我不斷進取的科研精神的前輩,很多工作之所以能開展下去,正是因為有他們這樣的前輩,為我們打下了堅實的基礎,給了我們底氣。豬病毒性腹瀉三聯活疫苗在2015年的3月24號上市那天,我非常激動,產品上市就像自己的孩子考上大學后,畢業成家立業了一樣。”

雖然腹瀉的防控取得了階段性勝利,但馮力和他的團隊并沒有止步于此,他清醒的意識到科研沒有止境。面對2014年、2015年、2017年新出現的引起豬只腹瀉的冠狀病毒,呼腸孤病毒,面對疫病防控的更高要求,他和他的團隊意氣風發,又一頭扎到實驗室,開始了從新冠狀病毒、豬輪狀病毒等腹瀉病原的基礎理論到實踐全新研究當中。馮力說:“習近平總書記在致中國農科院建院六十周年的賀信中,提出了農業科研要“面向世界農業科技前沿、面向國家重大需求、面向現代農業建設主戰場”為我們農業科研指明了方向,我們必須按照習近平總書記的要求,開展我們的科研工作,不忘初心,砥礪前行,為我國農業現代化建設,為鄉村振興貢獻科研人員的一份力量。”

- [工人日報]我國科學家破譯油菜害蟲西北斑芫菁染色體水平基因組2025-04-25

- [新京報]177.65公斤 新品種刷新我國三熟制模式下油菜單產紀錄2025-04-25

- 奶牛瘤胃微生物優勢脲酶結構與綠色脲酶抑制劑2025-04-25

- 蛋白乙酰化修飾調控大口黑鱸肝臟炎癥和纖維化進程2025-04-25

- 陸地棉與海島棉葉片細胞類型的保守與分歧2025-04-25

- 能調控水稻粒重的新基因“鯤鵬”2025-04-25

- 楊振海走進樹人講堂 為研究生作專題講座2025-04-25

- 納米尺度“破譯”鎘與吸附材料間的相互作用2025-04-25

- 核酸標準物質新進展2025-04-25

- 抗病毒基因的敲除可提高植物病毒載體介導的蛋白表達2025-04-25