改革開放以來,我國肉禽產業發展迅猛,禽肉已經成為我國僅次于豬肉的第二大生產和消費肉類品。肉禽產業在保障肉類供給、增加農民收入、助力脫貧攻堅等方面發揮了重要作用。但由于我國肉禽祖代種源長期依賴進口,嚴重制約了我國肉禽產業高質量發展。中國農科院面向國家產業發展重大需求,加強肉禽育種基礎研究,完善育種技術體系,加大肉禽新品種培育和推廣力度,突破了一批關鍵共性技術,破解了一批“卡脖子”問題,培育了一批具有自主知識產權的肉禽優良品種。

在肉禽育種基礎研究方面,中國農科院對肉雞肌肉和脂肪發育及肉品質形成規律、抗病機理等進行了系統研究。揭示了雞肌細胞影響前體脂肪細胞分化的分子機理,建立了肌細胞、脂細胞共培養體系;闡明了雞先天免疫應答的新型分子機制,相關成果發表在國際頂尖期刊《公共科學圖書館·病原體(PLOS Pathogens)》上。采用遠緣雜交構建了國際上最大的綠頭鴨×北京鴨F2資源群體,并研究發現與鴨體重相關的主效基因,相關成果發表于《自然通訊(Nature Communications)》上。

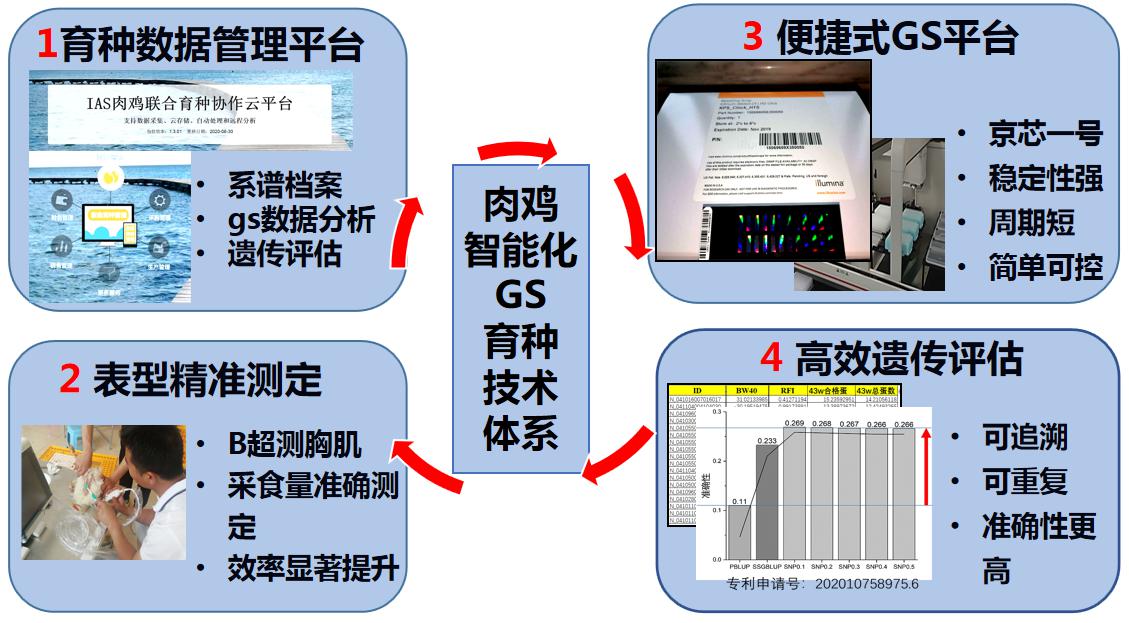

肉雞智能化GS育種技術體系

在育種技術體系創建方面,中國農科院以提升肉禽種質創新為核心,大力攻關、示范推廣肉禽新品種選育技術,引領肉禽育種技術潮流。一是創建肉雞優質高效抗病品種選育技術體系。通過建立同胞測定、家系選擇和分子標記輔助相結合的選育技術,實現了肉質和抗病等不易度量性狀的遺傳選擇,推動國家黃羽肉雞產業的發展。“節糧優質抗病黃羽肉雞新品種培育與應用”獲“2016年國家科技進步二等獎”。二是建立肉雞智能化基因組育種技術體系。為加速核心種群復雜性狀的遺傳進展,針對國外基因組育種芯片不適合中國本土品種資源等問題,自主研發了密度適中、性價比高的國內首款雞55K SNP芯片(京芯一號),基于“京芯一號”SNP芯片技術集成了肉雞智能化全基因組育種技術體系。該技術已在多個國家核心育種場的重點選擇品系中5萬個個體結合使用,未來將在全部核心育種場使用,輻射商品雞10億只以上。三是創建北京鴨高效選育技術體系。創建了鴨活體不易度量性狀準確估測技術,創建了“RFI”選擇北京鴨FCR、胸肌率和皮脂率的技術,創新利用二維碼標識、電子標識、超聲波等技術,大幅度縮短北京鴨個體性能測定時間,選育效率提高了90倍。

國家科技進步二等獎

在肉禽新品種培育和推廣方面,中國農業科學院先后培育了“京星黃雞103”和“金陵麻烏雞”2個肉雞新品種(配套系)、“中畜草原白羽肉鴨”和“中新白羽肉鴨新品種”2個肉鴨新品種(配套系)。此外,“廣明白羽肉雞”新品種也已達到品種審定要求。選育的“中畜草原白羽肉鴨”新品種,具有生長快、胸腿肉率高、皮脂率低,適合整鴨食品加工的特點;培育的“中新白羽肉鴨新品種”,胸肉和肌胃發達、皮薄和皮脂率低,適合加工分割類鴨肉食品。2019年,白羽肉鴨新品種出欄量達11.97億只,占全國市場34.7%。培育的肉脂型烤鴨推廣量達到8000萬只,在全國北京烤鴨市場占有率達到50%。

為肉禽產業插上科技的翅膀,為肉禽品種植入“中國芯”,對打破國外品種壟斷、解決肉禽種源“卡脖子”技術壁壘,保障我國肉禽種業安全具有重大意義。中國農科院將繼續堅持“四個面向”,對標“兩個一流”,全面加強肉禽相關技術應用研究和應用基礎研究,為肉禽產業高質量發展提供有力支撐。