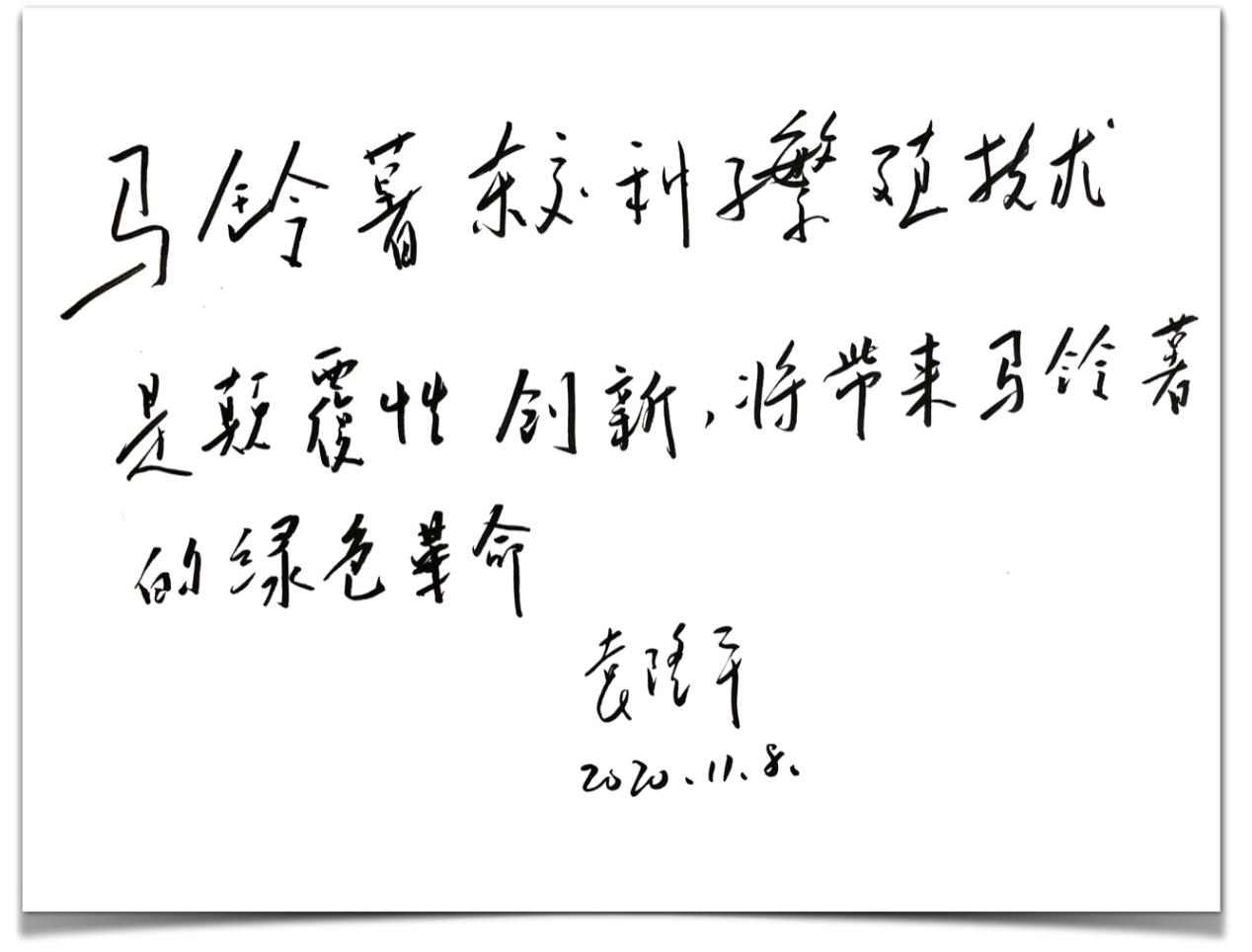

11月8日,國際著名農學家、“雜交水稻之父”袁隆平院士高度贊賞了中國農業科學院深圳農業基因組研究所“優薯計劃”取得的進展并專門為“優薯計劃”題詞:“馬鈴薯雜交種子繁殖技術是顛覆性創新,將帶來馬鈴薯的綠色革命”。

袁隆平一邊聽取“優薯計劃”團隊黃三文研究員關于“優薯計劃”研究取得的突破性進展情況介紹,一邊仔細查看利用第一代基因組設計育種獲得、比芝麻粒還小的二倍體馬鈴薯雜交種子,對馬鈴薯雜交種子繁殖技術給予了高度評價,認為用雜交種子替代薯塊繁殖,可有效解決馬鈴薯重大產業難題。

我國南方有幾億畝冬閑田適宜種植馬鈴薯,在水稻收獲后,其中一部分可以再種植一季雜交馬鈴薯,做口糧或者飼料,為糧食安全提供一份額外的保障。袁隆平對馬鈴薯產業的重大問題非常了解,聽取匯報后十分開心,他指出,在南方冬閑地種植馬鈴薯,要從東北或內蒙大批調運種薯,馬鈴薯用種子繁殖不僅可以解決生產中病毒病危害的問題,還能解決種薯儲運的難題。袁隆平院士雖然已經九十多歲高齡,但其敏銳的洞察力、清晰的思維和幽默的語言給大家留下了深刻印象。他對“優薯計劃”的高度評價,將鼓舞團隊成員更加努力創新、勇攀高峰。

據悉,馬鈴薯在保障全球糧食安全和促進我國鄉村振興上發揮著重大作用。但是,馬鈴薯產業長期面臨兩個結構性障礙,一是栽培馬鈴薯大都為雜合四倍體,遺傳非常復雜,導致育種周期長(12-15年),50年前甚至100多年前育成的老品種仍在生產中大面積栽培;二是馬鈴薯主要以薯塊繁殖,繁殖系數低、用種量大(200公斤種薯/畝)、成本高、易攜帶病蟲害。為了徹底打破這兩大障礙,在農業農村部、中國農科院和深圳市的支持下,基因組所聯合國內外優勢單位發起了“優薯計劃”,即通過基因組設計育種,用二倍體替代四倍體,用雜交種子替代薯塊,育種時間縮短到3-5年,每畝地只需要2克種子。(通訊員 趙華)