黨的十八大以來,中國農業科學院黨組及全院各級黨組織堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十八大、十九大及歷次全會精神,以習近平總書記賀信精神為指引,加強黨對科技創新工作的全面領導。以黨的政治建設為統領,全面推進黨的政治、思想、組織、作風、紀律建設,把制度建設貫穿其中,扛牢全面從嚴治黨政治責任,為促進高水平農業科技自立自強提供堅強保障;建立“第一時間”“第一議題”學習機制,堅持黨組帶頭、院所同步,堅決貫徹落實習近平總書記重要講話、指示批示精神和黨中央決策部署;大力推行支部建在創新團隊,支部建在創新團隊占比達93%,29個黨支部評為中央和國家機關“四強”黨支部;大力弘揚科學家精神,啟動“燈塔”“譜系”“鑄魂”“強基”四大行動,新鄉精神展館成為首批全國科學家精神教育基地;全面推進黨建業務深度融合,作科所黨委“田間課堂”獲全國第三屆黨建創新成果展示交流活動“服務群眾組”十佳案例銀獎,蔬菜花卉所科研二支部“堅持學用聯動、典型帶動、服務驅動 助力鄉村振興”入選中央和國家機關黨建創新案例;編制十四五黨建規劃,推動黨建工作提質增效;黨建工作成效顯著,1人獲評“全國優秀共產黨員”,6人當選黨的十八大、十九大代表,5個集體及個人獲評中央和國家機關“兩優一先”,新增2家“全國文明單位”,獲評“全國五一勞動獎章”等全國性榮譽和獎項48項;加強黨建研究,在《求是》《旗幟》等黨刊發表研究論文19篇。

黨對農業科研工作的全面領導更加堅強有力

政治機關建設成效顯著。把黨的領導、黨的建設寫入院所章程,把政治建設納入領導班子和領導干部考核體系,把黨的全面領導細化到制度辦法之中,教育引導干部職工增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,以實際行動捍衛“兩個確立”。

使命責任意識更加強烈。認真貫徹落實習近平總書記賀信精神,建立“第一時間”“第一議題”學習制度,不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力,圍繞“國之大者”,強化國家戰略科技力量使命擔當,落實“四個面向”,建設“兩個一流”,搶占制高點、把握主動權、引領現代化。

黨建責任體系日趨完善。出臺《關于加強和改進院屬單位黨的建設的意見》《黨組織黨建工作責任清單》《紀檢組織監督責任清單》《院黨組成員年度黨建工作清單》,扎實開展黨建述職評議考核,推動黨建工作主體責任、第一責任人責任落細落小。

意識形態陣地更加穩固。印發《院黨組關于加強和改進思想政治工作的實施意見》,建立健全意識形態工作責任制度,召開思想政治工作研討會、加強思想政治與意識形態工作交流會,壓緊壓實工作責任。每半年分析報告意識形態工作情況和職工思想狀況,及時了解掌握動態,做好人文關懷和心理疏導,用情用力解決群眾琴棋書畫、急難愁盼問題。加強意識形態陣地建設和重點人群管理,不斷提升意識形態領域風險防范化解能力。

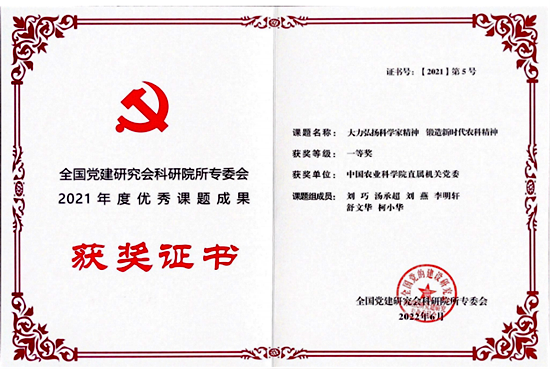

黨建理論研究成果豐碩。堅持問題導向,設立黨建課題,組織開展專題調研,形成課題報告,撰寫理論文章,促進農業科研院所黨建工作創新。22篇論文在上級黨建研究會獲獎,其中2篇榮獲全國黨建研究會科研院所專委會課題成果特等獎。評選優秀所局級領導干部論文349篇,匯編《修學篤行潤桑麻》理論學習論文集5本。

現代科研院所治理體系建設中黨組織發揮作用研究

黨建研究成果在《旗幟》上刊登

基層黨組織建設更加過硬

黨內集中教育走深走實。緊密聯系科研單位實際,認真開展黨的群眾路線教育實踐活動、“三嚴三實”專題教育、“兩學一做”學習教育、“不忘初心、牢記使命”主題教育、黨史學習教育,發揮理論學習中心組帶頭領學作用,組織開好專題民主生活會、組織生活會,學做結合、查改貫通,在科技創新、鄉村振興一線為群眾辦實事,組織參觀紅色教育基地,舉辦慶祝建黨系列活動,推進黨史學習教育常態化長效化,黨員干部的理想信念更加堅定,三農情懷更加深厚,責任使命更加強烈。

黨支部建設標準化規范化。深入實施基層黨組織建設質量提升行動,開展“四強黨支部”評選推薦,推動基層黨組織全面進步全面過硬,評出84個院級“四強”黨支部,其中57個獲評農業農村部“四強”黨支部。

黨組織覆蓋到邊到角。堅持橫向到邊、縱向到底,推進黨的組織和黨的工作有效覆蓋,97%的院所辦企業、93%的試驗基地建立了黨組織。

黨員隊伍不斷壯大。直屬黨組織累計發展黨員1500余人,截至2022年6月30日,全院黨員總數達9553名,在職黨員占比超過70%。

黨建制度日趨完善。制修訂84項黨建制度或實施辦法,先后兩次編印制度匯編,推動各級黨組織和黨員干部認真學習制度,嚴格執行制度,形成用制度管人、管事、管權的良好局面。

開展黨內集中學習教育,筑牢理想信念根基

黨建與業務深度融合

支部建在創新團隊全面推進。發揚支部建在連上光榮傳統,把黨的領導落實到創新團隊和創新任務上,全院共有創新團隊(含所級團隊)346個,支部建在創新團隊上的有321個。以“國之大者”定責、以國家隊定位、以“三創一體”定向、以“兩個一流”定標,在科研和轉化中充分發揮黨支部戰斗堡壘作用、黨員先鋒模范作用。

“田間課堂”深受好評。開展從科技創新和成果轉化看黨組織、黨員作用發揮系列專題調研。制定《解決基層黨建和科研工作“兩張皮”問題工作方案》,構建黨組書記、黨委書記、支部書記三級書記共抓脫貧攻堅和鄉村振興科技幫扶機制,打造“一團隊一課堂、一所一樣板”的“田間課堂”模式,促進黨建與業務深度融合。

臨時黨組織政治引領作用充分發揮。建立南繁研究院、西部中心臨時黨組織,在保“三秋”、保夏糧豐收、抗旱奪豐收、對口幫扶等科技下鄉行動中建立臨時黨支部,加強黨對重點工作的領導,充分發揮黨員先鋒模范作用。

創先爭優成效顯著。各級黨組織在科技創新、成果轉化等工作中奮力創先爭優,涌現出一批先進典型。11人獲“全國創新爭先獎章”,3人獲“全國五一勞動獎章”,4人被評為“全國農業先進工作者”,3個創新團隊獲評“全國工人先鋒號”,5人獲“全國先進工作者”,1個團隊獲“全國青年文明號”,1人獲“中國青年五四獎章”,1人獲評“全國青年崗位能手標兵”,9人獲“全國三八紅旗手”,5個創新團隊被評為“全國巾幗文明崗”,61個集體和個人獲評農業農村部“兩優一先”,578個集體和個人獲評院“兩優一先”。

推進支部建在團隊,打造農科特色田間課堂

作風紀律之堤更加牢固

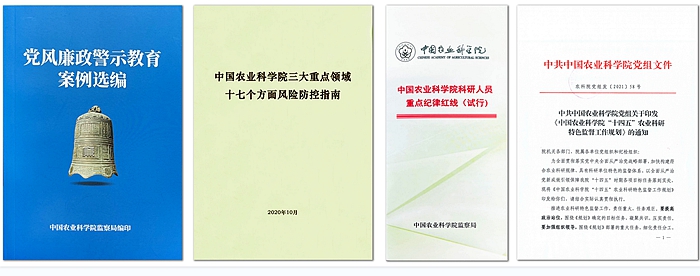

農科特色監督機制更加完善。發布《“十四五”農業科研特色監督工作規劃》,印發《科研人員重點紀律紅線》《三大重點領域十七個方面風險防控指南》,從抓早抓小、熟人社會、信任與監督等十個方面破題推進農科特色監督工作路徑研究,堅持“三個區分開來”,落實“四嚴四寬”,持續營造紀律嚴明、環境寬松的良好創新生態。

風險防控能力顯著提升。圍繞“國之大者”,聚焦“四個面向”,聚力“四個落實”,高質量推進院屬36個單位的巡視巡察工作,以強有力的政治監督助力強化國家戰略科技力量、推動高水平農業科技自立自強。突出抓早抓小,盯住“關鍵少數”“重點多數”,抓好重要時間節點的提醒監督,常態化開展提拔、晉升、入職、入學、導師上崗等關鍵節點的談心談話,讓廉潔文化扎根全院干部職工心底。堅持“一案雙查”,以案促改促治促教,以身邊事教育身邊人,以紀檢監督建議補齊監管漏洞,深化五個領域專項整治,建立完善科研副產品、房產出租出借、生物安全等一系列管理制度,不斷提升防范化解重大風險的能力。

監督執紀責任壓緊壓實。實施院紀檢機構監督執紀能力提升行動,以履職清單為牽引,強化對紀委書記的明責履責考責問責,整合巡察、紀檢、審計監督資源,組建165人的監督執紀人員庫,統籌聯動,形成監督合力。

監督機制研究和探索

農科精神更加深入人心

新時代農科精神落地生根。制定《院黨組關于弘揚新時代農科精神的實施意見》,深入開展“燈塔”“譜系”“鑄魂”“強基”四大行動,大力弘揚傳承農科精神。為丁穎、陳鳳桐、金善寶、邱式邦、李光博等著名農業科學家塑像,舉辦院士誕辰紀念活動、學術思想研討會和學術報告會,舉辦袁隆平同志先進事跡報告會,表彰“紅色農學家”等老一輩科學家代表和建院65周年先進模范人物,精心打造《信仰的力量》微視頻,出版《農科英才》系列書籍,激勵科技人員在科技創新和鄉村振興主戰場建功立業。建成院展廳、院新鄉精神展館、祁陽站精神展館等農科精神教育實踐基地。

精神文明創建邁上新臺階。組織開展“農科先鋒”“村里來了農業科學家”“救災一線急先鋒”“農科衛士保三秋”“奪夏糧豐收”“同心抗疫”等系列宣傳報道,宣傳先進典型,引導全院科研人員深入一線,沖鋒在前,服務產業發展。推薦專家作為15期《大地講堂》欄目主講嘉賓,擴大中國農科院科學家影響力。舉辦“農科講壇”“專家講堂”等活動,營造崇尚學術、激勵創新的良好氛圍。評選表彰院級文明單位60個(次),獲評農業農村部文明單位4個。資源區劃所、蘭州牧藥所、上海獸醫所、哈爾濱獸醫所榮獲“全國文明單位”稱號。

中國農科院新鄉精神展館

群團工作更具先進性、政治性、群眾性。組織紅色教育、征文演講、巾幗建功等系列主題實踐活動,教育激勵引導干部職工立足崗位、建功立業,營造良好創新氛圍。院工會積極開展“書香農科”建設、“在希望的田野上”職工演出、健步走等文體活動,定期走訪慰問困難職工,創作《解“毒”》《糧心田》情景劇反映中國農科院專家事跡,舉行“獻禮百年華誕、謳歌農科精神”主題攝影展等活動。院團委(青委會)成立院所青年理論學習小組,謀劃組建“青年突擊隊”,選樹宣傳“十佳青年”“青年文明號”,舉辦“青春國家隊筑夢主戰場”“憶百年史、勵復興志、鑄農科魂”“聆聽習近平總書記重要講話”等活動,組織青年積極參與崗位建功。院婦工委舉辦“巾幗心向黨”“我把初心獻給黨”等豐富多彩的特色活動,開展巾幗建功評選表彰和主題宣講,展現新時代女性風采。成立中國農科院科學技術協會,更緊密地團結凝聚和支持服務廣大農業科技工作者。

統一戰線更加緊密。印發院黨組關于加強統一戰線工作的意見,建立院黨組成員聯系統戰對象制度,積極支持各民主黨派參政議政和建言獻策,60余名黨外人士擔任全國或省級人大代表、政協委員、政府參事或民主黨派基層組織負責人。