近日,中國農業科學院煙草研究所煙草功能成分與綜合利用創新團隊研究發現菰米發芽過程中生物活性成分積累規律。該研究為中國菰米功能因子挖掘與功能食品研發奠定了理論基礎。相關研究成果發表在《食品化學(Food Chemistry)》上。

據悉,發芽是提高谷物種子生物活性成分含量和功能的一種極具前景的生物加工技術。發芽谷物既保留了豐富的維生素、礦物質、膳食纖維,又積累了多種具有保健價值的生物活性成分。作為古代皇家貢品,中國菰米含有大量的抗性淀粉、膳食纖維、酚酸、黃酮、原花青素等生物活性物質,具有較高的經濟價值和營養保健功能。目前,中國菰米發芽過程中生物活性成分積累規律未見報道。

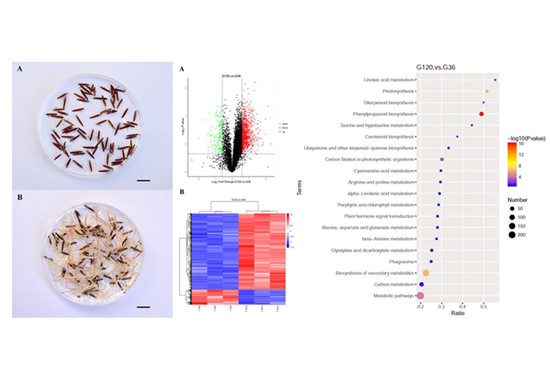

該團隊研究發現,發芽后36小時菰米種子多酚含量降到最低,發芽后120小時菰米種子多酚含量達到最高,而且發芽過程中γ-氨基丁酸以及17種游離氨基酸含量不斷升高。利用同位素標記相對和絕對定量技術,從發芽后36小時和發芽后120小時2個時期的菰米種子中鑒定出7031個蛋白和1144個差異蛋白。差異蛋白的KEGG富集分析表明,其主要在“代謝途徑”“次生代謝產物生物合成”“苯丙烷生物合成”等路徑上富集。進一步研究發現,發芽后120小時,菰米種子中的酚類合成關鍵酶(PAL、4CL、F5H、CCR、CAD)的表達水平顯著高于發芽后36小時,而且苯丙氨酸和谷氨酸等底物在菰米種子發芽過程中不斷積累,這共同促進了多酚和γ-氨基丁酸等生物活性成分的積累。

該研究得到了中國農科院科技創新工程、中央級公益性科研院所基本科研業務費專項和煙草所青年科學基金項目的支持。(通訊員 遲立鵬)

原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814619305709