【扶貧紀實】科技扶貧勇擔當 “田間課堂”見實效

黨的十九大報告提出實施鄉村振興戰略和“堅決打贏脫貧攻堅戰”的要求,按照中國農業科學院黨組的部署,作物科學研究所牽頭承擔院重點扶貧示范縣——黑龍江省樺川縣的科技幫扶任務,以“脫貧攻堅主戰場在哪里,中國農科院專家就到哪里”為行動方針,針對樺川縣糧食生產中產量不高、秸稈處理難、產業化程度低等問題,組織專家團隊對樺川水稻、玉米、大豆等主導產業開展科技協同攻關,通過“田間課堂”將好的品種和技術在田間展示,將好的效果呈現給農民,讓農民看得見、學得來、用得上,實現科技助力樺川脫貧攻堅。

精心部署構建“3+N”幫扶工作體系

作科所黨委按照院整體工作安排,強化頂層設計,在院黨組副書記、副院長吳孔明帶領下,在院直屬機關黨委、成果轉化局的指導和幫助下,由項目組牽頭組織水稻所、加工所等院屬8個研究所以及地方科研院所共14個科研團隊,構建了“3+N”結對幫扶體系。堅持“政治統領、黨建引領、科技支撐、結對幫扶”,將支部建在創新團隊上,支部書記由黨員首席擔任,創新團隊黨支部和樺川縣村黨支部聯學共建、結對幫扶,通過“派專家、送技術、出主意、做示范”,推動黨員領導干部和科研人員深入農村,接地氣,知農情,發揮農業科研國家隊作用,助力當地農業產業發展。

建立示范基地推廣綠色生產技術

針對區域資源稟賦和產業發展重點,項目團隊在樺川縣建立了4個技術示范基地,核心基地1100畝,先后試驗新品種60多個。圍繞水稻優質豐產,開展了優質特用水稻品種篩選、麻育秧膜水稻育秧、秸稈還田培肥耕作、水稻機插側深施肥、水稻抗冷防倒化控等關鍵技術示范;圍繞玉米提質增效生產,開展了耐密宜機收玉米新品種篩選、鮮食玉米品種篩選、密植群體調控栽培、減肥增效保護性耕作、全程機械化生產等關鍵技術示范;圍繞功能型大豆豐產增效生產,開展了新品種篩選、玉米大豆減肥增效輪作以及配套綠色生產技術示范;圍繞食用豆綠色生產,開展了新品種篩選及配套綠色生產技術示范。通過技術示范,共篩選優質新品種12個,推廣綠色生產關鍵技術23項,實現示范區作物增產10%~15%、資源利用效率增加15%~20%、畝節本增收120~150元。

技術管不管用農民說了算

玉米是樺川種植面積最大的旱田作物。李少昆帶著作物栽培與生理團隊黨支部的科研人員通過調研發現,玉米生產存在品種老化、肥料配比欠佳、種植密度偏低等多個問題。但是農民對專家們的到來似乎并不買賬,他們認為幾十年就是這么種的,通過密植能增產,父輩們早就干了。“技術管不管用,農民說了算。”李少昆帶領團隊在玉米試驗基地設計了不同品種、不同密度、不同肥量的10組地塊,并將種植過程中產生的詳細數據及時通過村委會展示公布。一年下來,玉米栽培技術試驗結果讓新勝村種植大戶打心眼里服了。村民王大江種了1500多畝黏玉米,單產卻一直上不去。李少昆帶領團隊現場問診、開出方子,王大江將種植密度提高了30%,又試種了新品種,當年產量就提高了近一半。只要能給農民帶來更多收益,這樣的技術就能一推就廣。

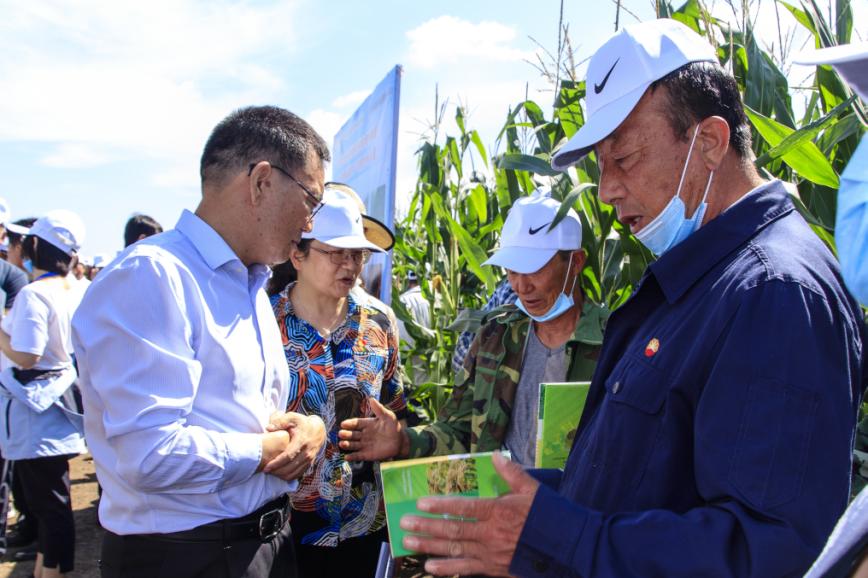

主題黨日在“田間課堂”的活動

支部共建牽牛要抓住“牛鼻子”

作物耕作與生態黨支部和雙興村黨支部開展了聯學共建活動。“這是個貧困村,聯什么,怎么建?扶貧好似一頭牛,怎樣牽著往前走?”支部書記張衛建當時一頭霧水。雙興村87%的耕地種植水稻,他初次來到田埂上,村里人的態度“不冷不熱”,通過調研他看出了稻田生產上的問題:土質良好、水肥充足,水稻產量不高的原因,出在田間管理上。農戶依然是施肥老三樣、收割看天氣,這怎么能提高水稻產量和品質呢?張衛建決定,要牢牢抓住水稻種植這個“牛鼻子”,用支部共建這根“繩”,一步步幫助農民提高科學種田水平。他帶領團隊一頭扎進村里進行水稻種植示范,研究出改變施肥種類、肥料定位深施、延遲3天收獲的新辦法,第一年產量就提高了14.7%,生產成本不但沒有漲,反而因減少施肥量下降了,水稻比一般農戶的產量更高、賣相更好。今年4月團隊專家冒著新冠疫情依然嚴峻的風險,穿著防護服乘飛機趕到雙興村指導水稻育秧,經過專家指導,今年雙興村的水稻再獲豐收。通過支部共建,專家從生產一線獲得大量數據,發表了高水平文章;黨建與業務工作相融合,技術服務也更接地氣。村支部書記楊玉森摟著張衛建的肩膀,臉上笑開了花。

開展“田間課堂” 傳播新技術、新成果

依托技術示范基地,項目團隊在春季播種、夏季田管、秋季收獲等重要時節組織田間技術培訓,因地因苗講解田間管理技術,讓農民一看就懂,一聽就明,一學就會,一用就靈。通過“專家講給能人聽,能人種給農民看”,進一步輻射帶動了周邊農戶和農業科技人員掌握綠色生產技術。兩年來,共派出專家200余人次,與當地農技人員和種植大戶一起,進行技術培訓70余次,培訓農民和農技人員2萬余人次。2019年9月,農民在田間地頭自發拉起了“中國農科院科技扶貧樺川縣玉米高產優質栽培技術田間課堂”的橫幅。

王大江本是一個普通的玉米種植大戶,他在學習新技術的同時,還將自家的農田地變成了高技術示范田,每當有人來參觀時,他親自講解,讓鄉親們感受最新的科技成果,學會科學種田的本領。王大江在2020年農民豐收節時被評為縣里的十大杰出農民。

大戶做給農民看,周邊種植戶交流活動掠影

金秋豐收結碩果結對幫扶見成效

在樺川,中國農科院建立了核心基地1100畝,示范區面積1.5萬畝。通過篩選新品種、推廣綠色生產技術,實現作物平均增產10%~15%,節本增效大約5000萬元,專家們在農作物生長的各個關鍵時節,采用田間現場示范及視頻教學培訓等方式,組織開展技術培訓與觀摩活動40多次,累計2萬多人參加。這些示范基地是品種篩選、栽培關鍵技術的試驗田,更是“做給農民看,帶著農民干”的重要場所。去年5月,樺川縣正式宣布脫貧摘帽。縣農業農村局局長李季明說:“中國農科院開展科技幫扶兩年來,我縣農業科技水平顯著提升。這支‘不走的科技隊伍’對我們這個產糧大縣的農業現代化發展和農民增收,起到至關重要的作用。”

樺川科技幫扶工作也涌現出一批先進個人和集體。作科所黨委書記范靜獲得農業農村部和中國農科院直屬機關優秀黨務工作者稱號;作科所2個創新團隊黨支部分別獲得2019年度中國農科院“脫貧攻堅先進集體”稱號和“先進基層黨組織”稱號,作物栽培與生理團隊黨日活動獲農業農村部“優秀主題黨日案例”。9月27日,農業農村部舉辦的“決勝小康·奮斗有我”職工文藝匯演中,樺川科技幫扶故事從田間搬上了舞臺,得到了觀眾的一致好評。在樺川科技幫扶現場會上,張合成指出,樺川的科技幫扶把科技扶貧與黨建工作相結合,黨員帶頭、組織專家、凝聚群眾,提升了科技扶貧工作的組織力和行動力,推動了黨建和業務工作深度融合、互相促進。要不斷創新“田間課堂”模式,全力推動“一團隊一課堂、一所一樣板”,讓科研人員扎根鄉村,更好地服務農業主戰場。(通訊員 衛斐)

- [工人日報]我國科學家破譯油菜害蟲西北斑芫菁染色體水平基因組2025-04-25

- [新京報]177.65公斤 新品種刷新我國三熟制模式下油菜單產紀錄2025-04-25

- 奶牛瘤胃微生物優勢脲酶結構與綠色脲酶抑制劑2025-04-25

- 蛋白乙酰化修飾調控大口黑鱸肝臟炎癥和纖維化進程2025-04-25

- 陸地棉與海島棉葉片細胞類型的保守與分歧2025-04-25

- 能調控水稻粒重的新基因“鯤鵬”2025-04-25

- 楊振海走進樹人講堂 為研究生作專題講座2025-04-25

- 納米尺度“破譯”鎘與吸附材料間的相互作用2025-04-25

- 核酸標準物質新進展2025-04-25

- 抗病毒基因的敲除可提高植物病毒載體介導的蛋白表達2025-04-25