近日,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所加工有害生物創(chuàng)新團隊在大麗輪枝菌寄主適應(yīng)性進化研究方面取得重要進展,首次闡明了大麗輪枝菌引起寄主落葉性狀的分子機制。相關(guān)研究成果在線發(fā)表在《新植物科學(xué)家(New Phytologist)》上。

上世紀60年代至今,引起棉花葉片脫落的落葉型大麗輪枝菌菌系曾因致病力強、適應(yīng)性廣而迅速蔓延到世界各國,對農(nóng)作物生產(chǎn)造成重大影響。數(shù)十年來,科研人員一直致力于解析大麗輪枝菌引起寄主落葉性狀的遺傳機制,圍繞落葉性狀表型鑒定、致病力分化特征、分子檢測方法、群體遺傳結(jié)構(gòu)等開展了一系列研究,累計發(fā)表論文超過100篇,以期為落葉型菌系的流行監(jiān)測和預(yù)防控制提供理論依據(jù)與技術(shù)支撐,但一直未有突破。

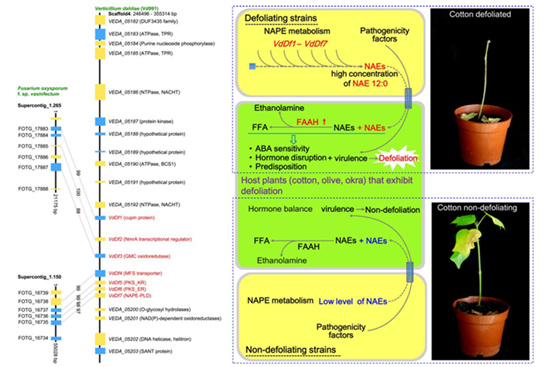

該團隊?wèi)?yīng)用高通量測序技術(shù)解析了來自中國棉花的大麗輪枝菌基因組,通過與來自美國萵苣和荷蘭番茄上大麗輪枝菌基因組比較,發(fā)現(xiàn)中國菌株相對于美國和荷蘭的多出一個基因組片段,該片段系從與其長期混生的棉花枯萎病菌中“掠取”(基因水平轉(zhuǎn)移),從而獲得了對棉花的超強侵染能力。進一步研究發(fā)現(xiàn),該菌獲得這個基因組片段后,編碼的功能基因直接參與了引起落葉化合物(N-酰基乙醇胺)的合成和轉(zhuǎn)運。這種化合物一方面干擾棉花體內(nèi)的磷脂代謝通路,使棉花對一種叫作“脫落酸”的植物內(nèi)生激素更加敏感;另一方面扮演著與脫落酸相似的作用,使棉花的內(nèi)源激素系統(tǒng)紊亂,脫落酸不正常的大量合成,最終導(dǎo)致棉花葉片脫落。

該研究闡明了此遺傳變異調(diào)控落葉性狀的分子機制,同時依據(jù)鑒定的遺傳變異開發(fā)了大麗輪枝菌分子流行學(xué)檢測技術(shù),相關(guān)技術(shù)獲9件國家發(fā)明專利。

該研究得到了中國農(nóng)科院科技創(chuàng)新工程、重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金、公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項等項目資助。(通訊員 杜柯)

原文鏈接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/nph.15672