弘揚延安精神 追憶農科先輩

編者按:延安是中國革命的圣地、新中國的搖籃。十三載可歌可泣的恢弘篇章,孕育了永放光芒的延安精神。黨的二十大閉幕后,習近平總書記深入延安考察,強調要深入研究、大力宣傳、認真踐行延安精神。黨中央在延安時期戰勝了世所罕見的困難,特別是依靠自力更生、艱苦奮斗解決了140萬軍民的生存問題,農業科技工作者發揮了重要作用。新中國成立后,多位在延安做出重要貢獻的紅色農學家在中國農業科學院工作,為中國農業科技事業的發展做出重要貢獻。歷史川流不息,精神代代相傳。為賡續紅色血脈,感悟老一輩共產黨人的精神力量,院直屬機關黨委挖掘整理了我院兩位紅色農學家陳凌風(哈爾濱獸醫所首任所長)和朱明凱(蔬菜花卉所首任所長)在延安光華農場自力更生、艱苦奮斗的先進事跡,以及相濡以沫、坎坷同行的伉儷故事,供全院學習交流。

他們的革命道路驚心動魄,但從未有絲毫動搖;他們的科研道路萬難千險,但總能堅韌的跨過一個個障礙;他們最缺少的就是時間,除了夜以繼日的工作還是工作。在延安的8年間,他們出色的完成了黨組織交給的每一項任務,對他們來說,工作就是忠于信仰、踐行信仰的光榮道路。

投身革命 艱苦創業

1931年,陳凌風(原名陳櫺然)和朱明凱(原名朱翠玉)分別考入廣東嶺南大學農學院畜牧系和園藝系。入學時恰逢“九一八”事變,東北的淪陷讓兩位熱血青年倍感義憤,他們閱讀大量進步書籍和刊物,共同的志向使他們走到一起。1935年畢業后,兩人在嶺南地區從事農業相關工作,經常與進步好友討論中國的出路問題,逐漸接觸大量的進步思想。1936年震驚中外的“西安事變”使他們認定只有中國共產黨才能救中國。

1937年,日本悍然發動盧溝橋事變,陳凌風和朱明凱抱定為祖國拋頭顱灑熱血的決心,寫信聯系正在擔任陜甘寧邊區主席林伯渠秘書的好友區棠亮,詢問能否投奔延安加入抗日隊伍。當林伯渠得知兩人的情況后,親自寫信誠邀他們到陜甘寧邊區工作。收到回信后,新婚的兩人激動地辭去工作,變賣全部家當,購買邊區緊缺的圖書和藥品,于1938年從廣西出發,喬裝成歸國華僑,以陳凌風和朱明凱的化名,經由貴州、四川前往西安的八路軍辦事處。

隨著距離西安越來越近,國民黨的盤查也越來越嚴,他們不得不把林伯渠的介紹信銷毀,離開大路,繞小道艱難前行。歷經半年的跋涉,兩人終于到達西安。恰逢經歷西安事變的蔣介石重返故地,城內軍隊戒嚴,特務遍街,氣氛緊張。幾經周折,兩人終于在八路軍辦事處見到了林伯渠,陳凌風提出去往前線參軍抗日的愿望。然而林伯渠告訴兩人,組織上已經決定安排他們發揮專業優勢,去延安開辦農場,一心打算上陣殺敵的陳凌風一時想不通,朱明凱更是流下了眼淚。

跟隨林伯渠到延安后,經過周恩來曉之以情動之以理的思想工作,兩人認識到抗日戰爭不但需要視死如歸的勇氣,更需要堅實富足的大后方,也要為新中國的建設儲備各類人才。兩人按照組織安排,前往陜甘寧邊區建設廳農業學校試驗場,陳凌風擔任副場長,朱明凱任技師兼農校教員。1939年,兩人在延安第一次技術人員新春晚會中聆聽了毛澤東關于技術人員在政治上重要性的報告,同年12月在著名的《大量吸收知識分子的決定》中看到“沒有知識分子的參加,革命的勝利是不可能的”,于是更堅定了扎根農場、辦好農場的決心。

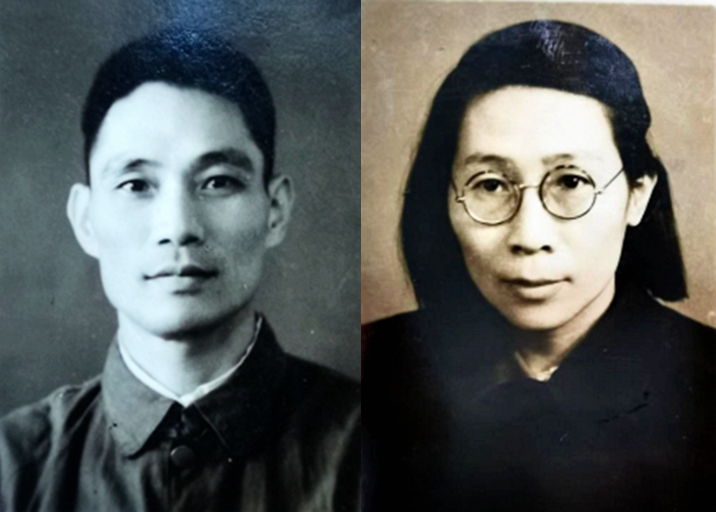

青年時期的陳凌風和朱明凱

抗日戰爭期間,地處敵后的陜甘寧邊區遭到敵人的重重封鎖,如何利用13萬平方公里的山地養活140萬的人口,成為邊區政府和僅有的幾十名農業科技人員首要解決的問題。1939年冬,延安的很多干部因長征或長期監獄生活,身體十分虛弱,黨中央決定籌辦一個保健農場。林伯渠指示陳凌風負責勘察和選定場址。經過幾番奔走,陳凌風和朱明凱看中了距延安二十多里的馬家灣,但是這里只有一個破窯洞和幾件簡單工具,連門都沒有,而且附近經常有狼群出沒。但兩人沒有退縮,與同事們一起熱火朝天的建設農場。1940年春,農場正式建成,陳凌風任技術部主任,下設農藝、園藝、森林和畜牧獸醫四個專業組,朱明凱任園藝組組長。

光華農場原貌

自力更生 攻堅克難

1941年,為進一步集中技術人員力量,陜甘寧邊區農業學校的農業試驗場與保健農場合并,并正式定名為光華農場,承擔著整個邊區的選種育種工作,陳凌風出任場長,朱明凱任園藝組組長。朱德、劉少奇、陳毅等中央領導同志不但多次視察農場,還從國統區購買大量珍貴的書籍、種子、儀器,要求光華農場成為陜甘寧邊區農業科研與生產的試驗基地。陳凌風和朱明凱設計實施了大批農業科研項目,農場也經常派技術干部下鄉調研指導生產,很多地方的同志都趕來參觀學習,光華農場成為了邊區的農業科研和技術推廣基地。

新中國成立后光華農場職工合影

(第二排左3陳凌風,前排左3朱明凱)

由于氣候干旱、土地貧瘠,陜北的糧食作物主要以小米為主,蔬菜則只有南瓜,果樹方面只有少量的棗樹。為了改變這種狀況,陳凌風和朱明凱與大家一起在黃土坡上開墾出一片片良田,在良田周圍開辟苗圃、瓜園和果樹。由于坡上沒有水源,職工們要赤腳走兩里多的山路,從谷底的小河中挑水灌溉,每天上山下山十幾趟。春華秋實,大家用辛勤的汗水和肩頭的老繭換來農場的豐收,在很短的時間內就把光華農場經營得紅紅火火,當年就為延安的機關和學校供應了西紅柿、南瓜等大量蔬菜,每天可以供應鮮奶近百斤。

朱明凱利用延安軍民沖破重重封鎖帶來的蔬菜、瓜果種子,在極其簡陋艱苦的條件下,開展蔬菜、水果、煙草等作物的引種和選育,先后培育出西紅柿、蔥頭、球莖甘蘭、石勺柏、生菜、冬莧菜、油菜、雪里蕻、芥蘭、冬瓜、萵苣、苦瓜、絲瓜、四季豆、法國菜豆、關中卷心白菜、縮面南瓜、甘露西瓜、小糖瓜、黃金黎瓜、草莓、線麻、牛奶葡萄、草橋西瓜、甜杏、甜菜、甜高粱等二十余種,帶領園藝組建立了30多畝果園,引進胡桃、德國槐等樹木,試種了70余種花卉,從中選出34種適合邊區種植的花卉向各地推廣。

其中,朱明凱培育的甘露西瓜不僅皮薄肉沙,而且糖分高,得到周恩來的高度肯定,并專門把西瓜帶到重慶,在記者招待會上用來宣傳陜甘寧邊區的大生產成就。美國軍事觀察組對于能在延安吃到西紅柿等蔬菜頗感驚奇,每次回重慶都要從延安帶一些西紅柿。有一次飛機回重慶,特意拐彎飛過光華農場上空,機翼左右搖擺以示謝意,成為光華人津津樂道的故事。

由于國內產煙省多被日軍占領,西北各省煙葉供不應求,邊區的煙葉供應十分緊張。1942年,朱明凱帶領技術人員從10余種煙葉品種中篩選出美國黃金煙和古巴雪茄煙,并建烤煙房進行烘烤技術研究。這兩個煙種由于品質好、產量高,立即在邊區得到推廣。1943年,光華農場收獲的煙種可供300公頃土地種植,生產的煙葉供給中央黨校卷煙廠生產曙光牌卷煙,成為邊區的暢銷商品,提供黨的七大會議使用。黨的七大代表對光華農場的科技人員十分贊賞,《解放日報》曾進行專題報道。

朱明凱白天在農場做試驗,晚上在煤油燈下筆耕不輟,在《解放日報》發表《種菜法》《種煙法》《番茄王育種》等十幾篇文章,一有空閑還要紡棉花,而且紡的棉花又快又好。因為表現突出,朱明凱兩次榮獲“陜甘寧邊區模范婦女”稱號。

延安地區種植的卷心菜

光華農場不但成功引種了大量農作物,為邊區農業生產提供優質種子,更是解決了突如其來的牛瘟。1942年,邊區爆發了嚴重的牛瘟。邊區的耕牛本就不多,而初春的陜北土地凍得依舊梆梆硬,沒有耕牛的幫助,春播幾乎無法完成,望著病怏怏的耕牛,農戶們紛紛痛苦地嘆息。解決牛瘟的重擔很快落到陳凌風的肩頭,他夜以繼日地翻閱隨身帶來的書籍資料,結合之前在廣西的實際工作經驗研制疫苗。在沒有任何儀器設備的情況下,設計所需儀器設備的代用品,經過十幾個不眠之夜,終于成功研制出牛瘟甲醛甘油疫苗和抗牛瘟高免血清。

疫苗雖然研制成功了,但由于邊區的封鎖,無法購買適合的獸用注射器。但這并沒有難倒年輕的陳凌風,他設計好圖紙后,與一個老銅匠加班加點的手工打造注射器。注射器的針頭很細,還必須是空心的,連接部分不能漏液,針管部分的活塞不但要嚴絲合縫不能漏氣,還要保持滑動的順暢,這對于幾十年經驗的銅匠,也是從未有過的難題。在無數次失敗后,靠著從不放棄的精神,銅制注射器終于手工打造完成了。

陳凌風親自帶著自制的疫苗和注射器,走村串戶的為耕牛免疫注射,終于在1943年春天來臨前控制住牛瘟,保護了農耕動力,邊區幾十萬畝農田的春耕順利開始了,陳凌風也因此被授予“邊區特級先進工作者”稱號。

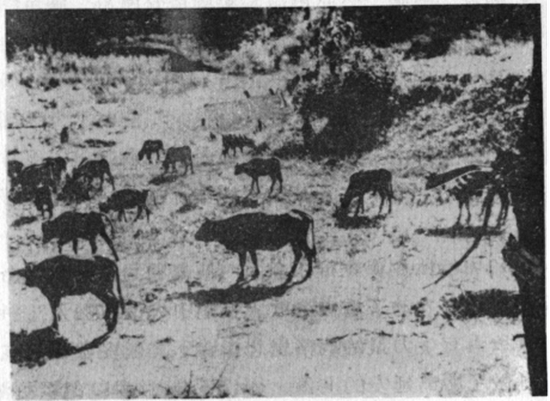

在陜甘寧邊區飼養的牛群

相濡以沫 坎坷同行

1940年春,陳凌風和朱明凱在光華農場迎來了兩人的第一個孩子,然而由于條件艱苦,這個可憐的男嬰出生五天就夭折了。面對巨大的打擊,這對年輕的夫妻化悲痛為力量,繼續投身農場建設。1941年,兩人的第二個孩子要出生了。因為前一天還在埋頭工作,臨產時已來不及送到醫院。陳凌風果斷決定自己給妻子接生,他跑到山下的小河里挑了一大桶水,煮沸后用來消毒,忙里忙外整整一個晚上。隨著一聲響亮的啼哭,女兒誕生了,陳凌風卻累得昏倒在地。產后不久,朱明凱來不及多休息,就又投入忙碌的工作中。孩子會爬時,她把一根繩子捆在孩子腰上,另一頭固定在墻上。孩子哭鬧時,她就把孩子放在背簍里,帶著孩子一起工作。

有一次,朱明凱正在試種草莓,忽然一陣狂風卷起漫天砂石,把纖弱的草莓苗連根拔起。她趕忙叫上陳凌風和孩子們把家里的草席、竹席全搬了出來,頂著狂風斜插進土里,做成小窩棚保護小苗。當草莓一天一天長大,結出誘人的果實時,大女兒陳棟萍忍不住偷偷摘了一顆,陳凌風看到后毫不猶豫地用馬鞭打了女兒的手心,朱明凱一邊安慰女兒一遍耐心解釋:“每一顆草莓都是公家的,我們必須守護好。”

1946年6月,國民黨單方面撕毀“雙十協定”,集結幾十萬大軍進攻延安。黨中央決定暫時撤離延安,光華農場的同志們想不通,大家看著滿是豐收氣象的農場,紛紛拿起武器,要誓死保衛延安。毛澤東聽說后,讓大家不要舍不得打破瓶瓶罐罐,今后部隊還會打回來,還要建設一個更美好的新中國,并要求農場的黨員帶頭撤離。此時,陳凌風接到了中央安排他去美國考察學習的通知,需要先行離開延安。

朱明凱獨自帶著三個年幼的孩子撤往東北的根據地。幾千里的旅程中,作為第三大隊的分隊長,她不但要安排路線和食宿,還要向沿途的百姓宣傳黨的方針政策。在艱苦的旅程中,剛滿月的孩子不慎跌落馬車,落下癲癇的殘疾。走入敵占區后,部隊常常遇到國民黨飛機的轟炸和還鄉團的圍追堵截,大女兒差點犧牲在敵機的轟炸中,二女兒也因野菜中毒險些喪命。面對嚴峻的情況,分隊的黨支部決定將隊伍化整為零,混進要飯的隊伍,到大連匯合。一路上,很多家庭不得不把孩子送給了當地百姓,但朱明凱決心只要還剩一口氣就要把孩子帶到解放區。

當陳凌風在大連的街道上與朱明凱再次相逢時,他竟沒有認出面容憔悴、衣衫襤褸的家人們,直到朱明凱用廣東話呼喚他的名字,方才夫妻相認、掩面痛哭。此時,35歲的朱明凱已經頭發花白。兩人不敢在大連多做休息,先乘船到朝鮮,又從朝鮮走陸路,行進三千余公里,到達天寒地凍的黑龍江佳木斯,開啟了籌辦農場的新任務。

1968年陳凌風與朱明凱家庭合影

以延安精神建設新中國

陳凌風和朱明凱在二十多歲的年紀以強烈的民族自尊和愛國情感,舍棄衣食無憂的生活,遠赴陜北投身革命,把一生中最好的青春年華奉獻給延安的農業科技事業。他們在艱苦創業中接受黨的教育,不斷提高思想覺悟,積極向黨組織靠攏。 1946年4月,他們在光華農場光榮的加入了中國共產黨,從此更加堅定了做人民科學家的信念。離開延安后,他們先后轉戰佳木斯、哈爾濱、沈陽、北京等地,黨指向哪里,他們便毫無怨言地戰斗在哪里,以樂觀的革命精神和頑強的革命斗志投身祖國蓬勃發展的農業科技事業。

陳凌風于1948年6月籌建東北行政委員會農林處家畜防治所(哈爾濱獸醫所前身)并擔任所長,此后他先后擔任華北農科所副所長、中國農科院畜牧所所長、農業部畜牧總局副局長等職務,從事畜牧獸醫科學研究和技術行政領導工作60多年,組織領導了消滅牛瘟、防治炭疽等重要科研攻關項目。他堅信實踐出真知,無論是邊陲還是荒漠,都堅持到基層一線獲取一手資料,甚至在七十高齡時,仍三上青藏高原,大部分的路途還是騎馬或步行。陳凌風曾任第三屆全國人大代表,獲“國家有特殊貢獻的科學家”等多項榮譽稱號,兩次獲得劍橋大學20世紀精英獎。2018年,在哈爾濱獸醫所建所70周年之際,師生們為陳凌風敬立一尊半身鑄銅雕像。

矗立在哈爾濱獸醫所的陳凌風銅像

1956年,朱明凱在北京負責組建蔬菜花卉研究所,在僅有一個辦公桌和幾把椅子的基礎上白手起家,帶領科技人員進行蔬菜品種資源搜集、育種、選種、防治病蟲害和豐產栽培技術研究,整理出88種、8164份地方品種,為蔬菜育種、引種研究提供了權威材料和寶貴資源,主持編寫《中國蔬菜栽培學》等多部著作。朱明凱以革命女性特有的堅韌意志和耐心細致,帶領大家攻克一項項難關,在60歲高齡遭遇脊椎重傷的情況下,依然在家中的小溫室堅持開展科研工作,精心培育多種珍貴植物。朱明凱曾任第三屆人大代表、第五屆北京市政協委員,1992年獲國務院特殊津貼,她的事跡至今依然在研究所廣為傳頌。

從懷揣理想奔赴革命圣地的激情,到投身革命建設白手起家的堅韌,再到為國為民解決一個個難題的責任,延安精神貫穿了陳凌風和朱明凱的一生。在他們眼中,延安精神就是為了黨和國家的利益隨時可以無私奉獻,就是在各種困難面前永遠保持樂觀堅定,就是為了解決農業生產的實際問題不斷沖向一線、孜孜以求,正像他們常說的:“人的一生何其短暫,只有信仰和知識可以永恒。”

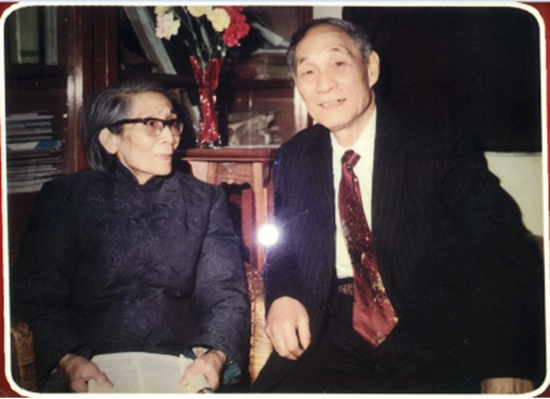

晚年的陳凌風與朱明凱

- [工人日報]我國科學家破譯油菜害蟲西北斑芫菁染色體水平基因組2025-04-25

- [新京報]177.65公斤 新品種刷新我國三熟制模式下油菜單產紀錄2025-04-25

- 奶牛瘤胃微生物優勢脲酶結構與綠色脲酶抑制劑2025-04-25

- 蛋白乙酰化修飾調控大口黑鱸肝臟炎癥和纖維化進程2025-04-25

- 陸地棉與海島棉葉片細胞類型的保守與分歧2025-04-25

- 能調控水稻粒重的新基因“鯤鵬”2025-04-25

- 楊振海走進樹人講堂 為研究生作專題講座2025-04-25

- 納米尺度“破譯”鎘與吸附材料間的相互作用2025-04-25

- 核酸標準物質新進展2025-04-25

- 抗病毒基因的敲除可提高植物病毒載體介導的蛋白表達2025-04-25