宏觀戰略研究碩果累累 為國家“三農”決策提供了重要支撐

圍繞我國農業農村經濟和農業科技發展中的重大問題,我院充分發揮學科、專業門類齊全,高級科技人才聚集的優勢,開展了一系列重大宏觀戰略研究,為黨中央、國務院和有關部門科學決策發揮了重要作用。

一、農業產業政策研究

開展了中國糧食與經濟作物協調發展研究、我國中長期食物發展戰略研究、中國農業現代化理論道路和模式的研究,為1996年《中國的糧食安全問題》白皮書的發布以及我國在聯合國第二次世界糧食首腦會議上對世界做出確保中國糧食安全的承諾等重大決策提供了技術支撐。主編的《判斷與思考》發表近百篇有價值的研究報告,相關政策建議得到黨和國家領導人批示,并轉化為中央、部委和地方政策,為我國推進“四化同步”、解決“三農”問題提供了科學有效的決策支持。研究建立了一套完整的“氣候情景構建—綜合影響評估—適應技術與對策”研究方法學體系,支撐了《第二次氣候變化國家評估報告》和《適應氣候變化國家戰略研究》報告等的撰寫,支撐國家發改委聯合9部委發布的《國家適應氣候變化戰略》等政策文件的制定。

二、農業科技政策研究

創建了農業科技進步貢獻率計算方法、農業科技成果經濟效益評價方法,為農業技術經濟評估和有關政策制定提供了重要參考。開展新時期國家農業科技創新體系建設研究,研究提出了以國家農業科技創新中心、區域農業科技創新中心和農業科技試驗站為核心內涵的建設國家農業額科技創新體系的構想,被吸納寫入2005年中央1號文件。主持完成的“農業與農村節能減排的循環經濟理論研究” 為國家制定《全國農業可持續發展規劃(2015-2030年)》提供了重要參考。我院推進種業科技體制改革、發展壯大民族種業的種業科研成果權益改革試點、探索國家農業科技創新聯盟框架下的協同創新機制等成果已被黨中央、國務院采納,寫入2016年中央1號文件。

三、農產品市場監測預警

創建了農業信息分析學理論,研發了農產品氣象類產量預測模型、管理類產量預測模型、投入類產品預測模型,開發完成先進農產品市場信息采集設備(農信采),研發了中國農產品監測預警系統(CAMES)。在農業監測預警的理論創新、技術突破、設備研制與系統構建方面取得了突出成績,先后召開了五屆中國農業展望大會,持續發布《中國農業展望報告》。采用定性與定量研究相結合的方法,首次統籌分析糧食需求、流通、供給和進出口,開創性地提出了我國糧食產需區域平衡的理論,并提出“對流型”與“放射型”等理論模型,為降低市場風險、促進農產品市場穩定提供了有力支撐。

新時代中國農科院肩負科技強農重大使命,我們將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持“三個面向”戰略導向,牢牢把握國家實施創新驅動發展戰略、鄉村振興戰略和新一輪科技革命的歷史機遇,以科技創新工程為抓手,全面深化機制創新與現代院所建設,聚焦國家最緊迫、最急需的重大需求,大力實施“藏糧于技”系列重大科技攻關計劃,加快農業基礎前沿、關鍵核心技術、重大品種與機械裝備研究,加快破解技術短板,引領支撐農業農村高質量發展和綠色發展。

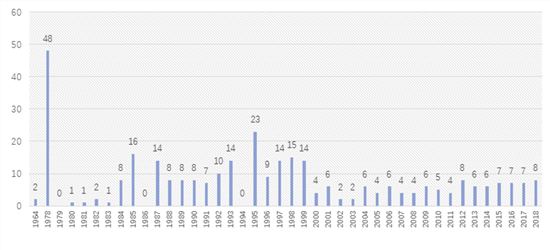

全院獲國家獎成果數量

全院獲國家高等級獎項清單

|

序號 |

成 果 名 稱 |

獎勵類別 |

獎勵等級 |

獲獎年份 |

第一完成單位 |

|

1 |

冬干鴨屎泥水稻“坐秋”及低產田改良的研究 |

技術發明獎 |

一 |

1964 |

中國農業科學院土壤肥料研究所 |

|

2 |

豫北地區鹽漬土棉麥保苗技術措施的研究 |

技術發明獎 |

一 |

1964 |

中國農業科學院土壤肥料研究所 |

|

3 |

秈型雜交水稻 |

技術發明獎 |

特等 |

1981 |

中國農業科學院 |

|

4 |

馬傳染性貧血病弱毒疫苗 |

技術發明獎 |

一 |

1983 |

中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所 |

|

5 |

多抗性豐產玉米雜交種“中單二號” |

科技進步獎 |

一 |

1984 |

中國農科院作物育種栽培所 |

|

6 |

甘藍自交不親和系選育及其配制的七個系列新品種 |

科技進步獎 |

一 |

1985 |

中國農業科學院蔬菜花卉研究所 |

|

7 |

聚乙烯地膜及地膜覆蓋栽培技術 |

科技進步獎 |

一 |

1985 |

地膜覆蓋栽培技術引進試驗研究推廣協作組 |

|

8 |

全國棉花品種區域試驗及其結果應用 |

科技進步獎 |

一 |

1985 |

中國農業科學院棉花研究所 |

|

9 |

抗病高產優質棉花新品種中棉所12 |

科技進步獎 |

一 |

1990 |

中國農業科學院棉花研究所 |

|

10 |

育成高產、優質、多抗雜交水稻新組合汕優10號 |

科技進步獎 |

一 |

1993 |

中國水稻研究所 |

|

11 |

適合麥棉兩熟夏套棉花新品種中棉所16 |

科技進步獎 |

一 |

1995 |

中國農業科學院棉花研究所 |

|

12 |

高產優質多抗棉花新品種中棉所19 |

科技進步獎 |

一 |

1998 |

中國農業科學院棉花研究所 |

|

13 |

中國農作物種質資源收集保存評價與利用 |

科技進步獎 |

一 |

2003 |

中國農業科學院 |

|

14 |

印水型水稻不育胞質的發掘及應用 |

科技進步獎 |

一 |

2005 |

中國水稻研究所 |

|

15 |

H5亞型禽流感滅活疫苗的研制及應用 |

科技進步獎 |

一 |

2005 |

中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所 |

|

16 |

中國小麥品種品質評價體系建立與分子改良技術研究 |

科技進步獎 |

一 |

2008 |

中國農業科學院作物科學研究所 |

|

17 |

矮敗小麥及其高效育種方法的創建與應用 |

科技進步獎 |

一 |

2010 |

中國農業科學院作物科學研究所 |

|

18 |

中國小麥條銹病菌源基地綜合治理技術體系的構建與應用 |

科技進步獎 |

一 |

2012 |

中國農業科學院植物保護研究所 |

|

19 |

廣適高產優質大豆新品種中黃13的選育與應用 |

科技進步獎 |

一 |

2012 |

中國農業科學院作物科學研究所 |

|

20 |

中國農業科學院作物科學研究所小麥種質資源與遺傳改良創新團隊 |

創新團隊 |

一 |

2016 |

中國農業科學院作物科學研究所 |