【國家獎】保護與利用野生稻 維護國家糧食安全

從日前舉行的2017年度國家科學技術獎勵大會上獲悉,中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所楊慶文研究員牽頭完成的“中國野生稻種質資源保護與創(chuàng)新利用”獲得國家科學技術進步二等獎。

野生稻是水稻品種改良重要的基因資源,也是國家重點保護野生植物,被譽為“植物中的大熊貓”。我國境內(nèi)分布著三種野生稻:普通野生稻,藥用野生稻和疣粒野生稻,是世界上野生稻資源分布最豐富的國家之一。海南野生稻“野敗”不育基因的發(fā)現(xiàn),成功實現(xiàn)了水稻的三系配套,解決了我國乃至世界糧食緊缺的問題。自20世紀80年代起,我國野生稻自然居群急劇減少,面臨野外滅絕危險。黨和國家領導人高度重視,多次做出重要指示,要求搶救和保護野生稻。同時,由于野生稻遺傳異質性高、不利基因出現(xiàn)頻率高且多與有利基因連鎖等因素的影響,利用野生稻進行水稻品種改良周期長、成功率低。如何克服野生稻資源利用中的障礙,提高野生稻優(yōu)良基因發(fā)掘和利用效率一直是國內(nèi)外水稻專家孜孜追求的目標。

中國農(nóng)業(yè)科學院組織全國優(yōu)勢單位力量,組成了以楊慶文研究員為首席專家的野生稻研究團隊,歷時18年,系統(tǒng)查清了全國三種野生稻居群的精準信息,采集并保存了野生稻種質資源19153份,為我國水稻育種和種質資源研究提供了豐富的基礎材料;研發(fā)的原生境保護技術,保護了包括大量的野生稻極度瀕危居群和瀕危居群;鑒定的野生稻優(yōu)異資源和創(chuàng)新的種質被全國100多家單位利用,育成水稻新品種114個,新增產(chǎn)值44.14億元。社會經(jīng)濟效益顯著。

系統(tǒng)調(diào)查,首次獲得全國野生稻資源的精準信息

我國的三種野生稻分布于南方的江西、湖南、福建、廣東、廣西、云南、海南七省區(qū)。主要生長于700米以下的江河流域,平原地區(qū)的池塘、溝渠、沼澤等濕地。以往的野生稻調(diào)查收集缺乏統(tǒng)一的技術和標準,分布點位置、面積等全部依靠人工記載,地點只能到小地名。項目組在總結以往調(diào)查經(jīng)驗基礎上,創(chuàng)建了以GPS精細定位為基礎、以居群的地形、氣候、土壤、小生境、伴生植物以及當?shù)孛褡濉⑽幕⒘曀住⑥r(nóng)民認知等為技術指標的野生稻調(diào)查技術體系。組成嚴格培訓的專業(yè)調(diào)查隊,對七省區(qū)及適合野生稻生存的浙江、江蘇和貴州三省進行全面調(diào)查。發(fā)現(xiàn)我國仍然只有三種野生稻且未發(fā)現(xiàn)新的分布省。原記載的三種野生稻已經(jīng)喪失了76.41%,瀕危狀況十分嚴重。在以往調(diào)查未曾到達的偏遠地區(qū)新發(fā)現(xiàn)58個野生稻居群,其中廣東河源新發(fā)現(xiàn)的藥用野生稻為我國藥用野生稻分布最東限,向東擴展了1°30′E,該居群也為目前我國分布最北的藥用野生稻;云南普洱的疣粒野生稻為世界上唯一海拔超過千米的居群(1068m)。

項目組利用分子標記檢測研發(fā)了居群采集技術,設定居群遺傳多樣性閾值,結合遺傳多樣性分析,制定了取樣間距以及取樣數(shù)量的標準。克服了以往憑經(jīng)驗隨機取樣,取樣單株少,代表性差等問題。利用分子標記剔除重復后獲得野生稻資源19153份,是我國1996年保存總數(shù)(5599份)的3.42倍,極大地豐富了我國野生稻基因庫。同時,按照野生稻種質資源描述規(guī)范和數(shù)據(jù)標準,對野生稻形態(tài)性狀和典型特征進行標準化,結合居群GPS定位信息及圖像信息,建立了包括所有居群地理信息、生態(tài)環(huán)境、特征特性、典型特點等基本信息以及棲息地、野生稻單株及其典型特征等圖像信息的GPS/GIS信息系統(tǒng),并納入國家農(nóng)作物種質資源信息系統(tǒng),實現(xiàn)了國內(nèi)用戶的信息共享。使野生稻基礎研究者和育種家在未來任何時期都能隨時準確獲得任一居群的全部信息,開展跟蹤監(jiān)測、保護生物學研究、起源進化和利用研究等,還可為農(nóng)業(yè)部制定保護規(guī)劃提供科學依據(jù)。

科學保護,在國際上率先實現(xiàn)了野生稻瀕危居群的原生境保護

我國已形成了野生稻種質庫和種質圃相結合的異位保存體系,但尚無異位保存技術標準。項目組集成國內(nèi)外野生稻種質庫、種質圃保存技術,并根據(jù)國際發(fā)展趨勢,優(yōu)化各項技術指標,制定了《農(nóng)業(yè)野生植物異位保存技術規(guī)程》,由農(nóng)業(yè)部發(fā)布實施。按規(guī)程入庫入圃安全保存了從694個居群19153份,最大限度地保證了野生稻的遺傳多樣性。

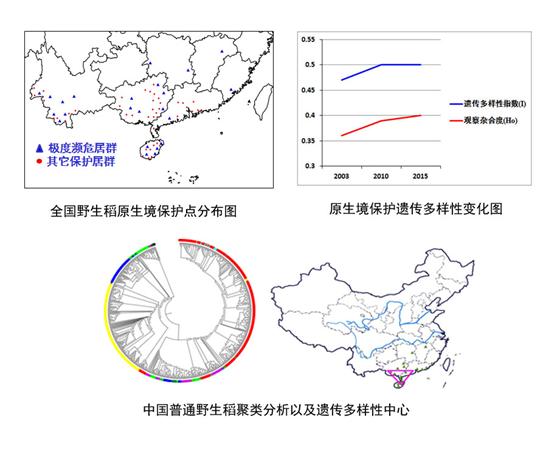

野生稻分布范圍廣,生態(tài)環(huán)境復雜,確定重點區(qū)域和重要居群是原生境保護的關鍵。項目組進行了中國野生稻遺傳結構和生態(tài)環(huán)境特點研究,發(fā)現(xiàn)廣東廣西南部和海南北部為我國普通野生稻和藥用野生稻的遺傳多樣性中心、海南和云南西南部為疣粒野生稻遺傳多樣性中心、北回歸線以南的珠江流域為我國水稻起源中心、野生稻遺傳結構受山體阻隔且具有典型的流域特征等特點,且江西東鄉(xiāng)、湖南茶陵、云南元江等邊緣居群生態(tài)環(huán)境脆弱。確定了以廣東廣西南部和海南北部為重點區(qū)域、其它區(qū)域按山體和流域確定重點居群、優(yōu)先保護邊緣居群的原生境保護策略。結合瀕危狀況調(diào)查,明確提出了23個極度瀕危的野生稻居群,列入了農(nóng)業(yè)部生物資源保護規(guī)劃。

項目組在在野生稻資源調(diào)查過程中,對野生稻居群的威脅因素進行了系統(tǒng)分析,結合對野生稻居群分布、生態(tài)環(huán)境、交配系統(tǒng)、遺傳侵蝕、外來入侵物種、人畜活動、伴生植物、當?shù)剞r(nóng)民素質等因素的綜合分析,研制了威脅因素評估技術,闡明了導致野生稻不同居群的致瀕因素。創(chuàng)立了適宜不同生態(tài)環(huán)境和社會經(jīng)濟條件、以消除主要威脅因素為導向的原生境保護技術。制定了《農(nóng)業(yè)野生植物原生境保護點建設技術規(guī)范》行業(yè)標準。應用原生境保護技術,指導建設了65個野生稻原生境保護點(30個國家級、35個省級),在30個國家級保護點中,保護了列入農(nóng)業(yè)野生植物原生境保護規(guī)劃中的23個極度瀕危居群。原異位保護的野生稻數(shù)量均居世界第一。

創(chuàng)新利用,發(fā)掘的優(yōu)異種質資源促進了水稻產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展

項目組研發(fā)了《農(nóng)作物種質資源鑒定技術規(guī)程-野生稻》和《農(nóng)作物種質資源評價技術規(guī)程-野生稻》兩個標準,對新收集的野生稻資源進行農(nóng)藝性狀精準鑒定,對育種急需的目標性狀進行重點鑒定評價。共鑒定三種野生稻資源42239份(次),評價出抗病蟲、抗逆、優(yōu)質等優(yōu)異資源658份。其中,鑒定出在栽培稻中未發(fā)現(xiàn)的高抗南方黑條矮縮病、抗凍和強耐淹資源,為解決我國水稻生產(chǎn)出現(xiàn)的新病害南方黑條矮縮病和直播稻冷害嚴重、出苗差等重大問題儲備了豐富的基因資源。首次在稻屬植物中發(fā)現(xiàn)抗凍與耐鹽基因。

針對野生稻遺傳異質度高、育種利用難以穩(wěn)定等問題,利用優(yōu)異野生稻資源,整合遠緣雜交、胚拯救、花粉管導入與分子標記輔助選擇、基因聚合等技術,創(chuàng)制了503份目標性狀突出(抗病、抗蟲、耐旱、耐寒、耐熱、耐淹、大穗大粒等)的優(yōu)異新種質。獲得的抗病、抗旱、耐瘠薄新種質突破了疣粒野生稻(GG基因組)資源利用的瓶頸;從江西東鄉(xiāng)野生稻與栽培稻雜交后代選育出抗凍的新種質是世界上僅有的能夠在北緯28°地區(qū)越冬的水稻材料;利用胚拯救和復合雜交育成將AA基因組的栽培稻和普通野生稻和CC基因組的緊穗野生稻(來自非洲)基因聚合,育成了一批株型緊湊、香味醇厚、抗稻瘟病的優(yōu)質水稻新種質。極大地提高了野生稻資源的可利用性。

項目組創(chuàng)新了以信息化為基礎的共享利用技術,建立中國野生稻GPS/GIS信息系統(tǒng)并納入中國作物種質資源信息網(wǎng),解決了野生稻保護和種質創(chuàng)新與育種家結合不緊密的問題。收集的新資源、鑒定評價獲得的優(yōu)異資源及創(chuàng)新種質、新品種被全國育種、科研、教學和生產(chǎn)單位廣泛利用,實現(xiàn)了種質、技術和信息共享。全國213個單位(次)利用項目組提供的野生稻優(yōu)異資源和新種質14015份(次),育成品種114個,累計種植面積2.3億多畝。2014~2016年推廣5282.16萬畝。項目組研制的技術、標準和產(chǎn)品已在野生稻保護和水稻育種中發(fā)揮重要作用,其廣泛應用將為野生稻長久保護和水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。

- [工人日報]我國科學家破譯油菜害蟲西北斑芫菁染色體水平基因組2025-04-25

- [新京報]177.65公斤 新品種刷新我國三熟制模式下油菜單產(chǎn)紀錄2025-04-25

- 奶牛瘤胃微生物優(yōu)勢脲酶結構與綠色脲酶抑制劑2025-04-25

- 蛋白乙酰化修飾調(diào)控大口黑鱸肝臟炎癥和纖維化進程2025-04-25

- 陸地棉與海島棉葉片細胞類型的保守與分歧2025-04-25

- 能調(diào)控水稻粒重的新基因“鯤鵬”2025-04-25

- 楊振海走進樹人講堂 為研究生作專題講座2025-04-25

- 納米尺度“破譯”鎘與吸附材料間的相互作用2025-04-25

- 核酸標準物質新進展2025-04-25

- 抗病毒基因的敲除可提高植物病毒載體介導的蛋白表達2025-04-25