黑龍江嫩江、湖北潛江、廣西玉林……在研究所實驗室外的走廊上,一包包采集自天南海北的土壤樣本一字排開,成為艾超心中的“寶貝”。

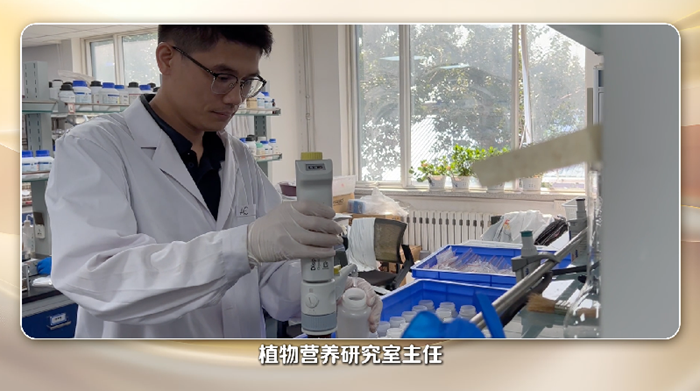

艾超,現任中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所植物營養研究室主任,過去的十多年里,他整天和泥土打交道,致力于研究“如何科學地培肥地力”。

1985年,艾超出生于湖南省岳陽市華容縣。他生在農村、長在農村,親眼見證了農業生產從手插秧、擔糞肥到機械化、廣施肥的巨大轉變,也深深感受到農業對先進科技的迫切需求。艾超記得,小時候他最愛在老家房后的一條小河釣魚,讀高中時,河還很清澈,但等他大學畢業時,早已變成一條無人問津的臭水溝。

2009年,艾超考入中國農業科學院,選擇了植物營養學專業進行深造。在導師的指導下,他把科研方向鎖定在“有機肥部分替代化肥條件下土壤養分轉化的微生物學機理”。很快他就遇到了難題:在復雜多變的土壤環境下,有機養分是如何被轉化的?它們又是如何被作物吸收利用的?

為了解決問題,艾超和老師通過對河北潮土長達30余年的施肥試驗分析,提出了畜禽有機肥對化肥氮素的適宜替代率,形成了化肥減施增效的綜合技術模式。相關技術成果——“主要糧食作物養分資源高效利用關鍵技術”也獲得了2020年度國家科學技術進步獎二等獎。

搞科研如同在黑暗中獨行,這個過程是漫長的,充滿了不確定性,艾超說,“如果沒有對自己研究領域的那一份熱愛和熱情,是很難堅持下去的。” 他還記得,2017年,在中國科協青年托舉人才工程項目的支持下,他開展了“我國不同土壤類型秸稈分解的微生物學過程與調控機理”相關研究。

此后,艾超帶著學生幾乎走遍了全國的農田,從漠河到三亞,都有他們辛勤工作的身影。采集土樣、實地走訪、分析樣品......他們不間斷地進行了成百上千次的試驗。

如今,艾超已成功構建出了功能互補的秸稈高效分解合成菌群,此種菌群的秸稈分解率提高了17%至27%。

步履不停,艾超和團隊成員仍在路上。他又把探索的目光鎖定在土壤和植物中的微生物身上,希望能發現更多微生物促進作物生長發育的奧秘。