你是否曾好奇過,我們餐桌上那一片片面包,隱藏著怎樣的科學奧秘?作為人類獲取能量和營養的重要來源,小麥不僅是全球最主要的糧食作物之一,更是農業科學家們研究的焦點。

面對當前全球人口不斷增長、環境氣候復雜多變和小麥新品種培育的遺傳增益效應逐漸減緩等一系列挑戰,科學家亟需找到一條高效、精準的小麥育種之路,以培育高產優質的小麥新品種,保障糧食安全和發展可持續農業。

6月17日,中國農業科學院深圳農業基因組研究所的程時鋒團隊聯合國內外多家單位在國際頂尖期刊《自然》上發表了最新研究成果,揭示了全球百年小麥種質資源的多樣性,為小麥精準設計育種提供了重要支持。這是國際“谷-豆”計劃開展以來的重要成果,是全球小麥科學研究工作的一大里程碑,為全球農業科技發展貢獻了中國智慧和中國力量。

古麥今用:尋回丟失的遺傳多樣性

這項研究對小麥基礎科研和育種應用的重要意義,要從過去一個世紀的農業綠色革命說起。開始于20世紀60-70年代的農業綠色革命,主要集中在通過培育和推廣半矮稈稻麥品種來提高作物適應化肥施用量的增加、減少倒伏的能力,通過提高收獲指數從而顯著提高產量。

然而,育種過程中偏好性選擇那些控制矮桿和能顯著提高收獲產量的特定基因,會忽略大量的其它可能有益的遺傳變異,遺傳范圍狹窄的單一品種的選育、雜交和推廣,會導致小麥現代品種多樣性的丟失,遺傳多樣性頻譜過于狹窄,使農業生態系統更加脆弱,不利于應對復雜的病蟲害和氣候變化的影響。

沃氏小麥地方品種資源由英國植物學家A.E. Watkins于20世紀二三十年代通過廣泛的國際貿易于全世界各地收集而來;在21世紀的過去幾十年,經過多年的調查和鑒定,確定其中827份為核心種質,廣泛用于研究。這827份地方品種主要來源于歐洲、亞洲和非洲的32個國家。這套材料的收集時間為綠色革命之前,這一時間點對現代小麥育種具有特別重要的意義。

從歷史上看,養活當地人民數千年的各個地方小麥馴化品種,已經能夠很好地適應當地環境,但與現代品種相比,產量相對較低,植株較高。

然而,地方品種較少受到歷史和地理瓶頸效應的影響,使得其往往能保有豐富的遺傳多樣性,但尚未在現代品種中得到充分利用。有少數主要效應性狀(例如,主要抗病基因),通過現代品種與地方品種進行異花授粉,得以產生具有優良性狀的后代;但地方品種中的優異變異大多數以稀有或低頻方式分散在少數品種中,一些復雜數量性狀的解析更是面臨多重技術、科學和經濟上的挑戰,使得現代育種中很少使用地方品種。

因此,即使地方品種蘊藏著巨大的提升作物育種價值的優異遺傳多樣性,但從中鑒定、發掘和利用現代品種中缺失的新的遺傳多樣性,需要克服一系列的育種障礙,包括開發地方品種的基因組資源,構建其遺傳資源和充分的表型數據集,并進行一系列目標基因的功能性驗證和育種價值的確認。

2018-2019年期間,程時鋒團隊將這份多樣性豐富的全球地方品種的種質資源引入中國以后,先后在廣東、湖北、江蘇、河北、山東和黑龍江等地進行了廣泛和全面的表型鑒定和雜交試驗,對沃氏小麥地方品種在中國的適應性情況進行了全面摸底,并對其在我國不同生態區的表現進行了系統鑒定。結合英國歷史上完成的表型數據集合,形成了一套史無前例的小麥表型組矩陣。通過與現代品種的比較,研究者發現現代小麥品種的遺傳多樣性下降了至少60%,且主要來源于沃氏小麥地方品種中的兩個祖先群體,而其他五個祖先群體則包含了大量未被利用的遺傳變異。

致敬前輩:沃氏小麥并非第一次大規模引種

沃氏小麥地方品種的引進并非中國第一次大規模引進國外小麥品種,而是繼承了國內前輩們的工作。在20世紀初,農業學家沈宗瀚先生在中國已經開始了系統的小麥品種引進和雜交試驗工作。1932年,沈宗瀚先生組織購進英國小麥專家潘希維爾(John Percival)收集的一套共1700多份品種的全球小麥種質資源(Percival Collection,潘氏小麥)。這是中國第一次大規模從國外引進小麥品種資源的重要事件。以這份重要的種質資源為父母本,通過與中國地方品種進行雜交、篩選,選育出了一系列優良小麥新品種并廣泛推廣。這些歷史事件表明,中國的小麥品種改良和引進工作有著悠久和系統的傳統。

遺憾的是,由于戰亂及保藏管理條件等問題,不管是在英國,還是在中國,整個原始的潘氏小麥種質資源均全部遺失,在英國也僅僅剩下原始的植物標本。研究團隊于2018-2019年期間引進的沃氏小麥地方品種包括了118份來源于中國的百年前的地方品種,如收集于崇德、北京,重慶,上海,漢口,濟南,洞庭湖等地,經過一個世紀的風雨飄搖經由英國的異地保存重新又回到了中國。

通過對這些歷史遺傳資源的研究和應用,有助于提升現代小麥育種的多樣性和適應性,為應對未來農業面臨的挑戰提供更堅實的基礎。由于大量性狀的田間調查和分析,團隊發掘了性狀間的遺傳互作關系,特別是性狀之間生理上的拮抗關系(負相關性),如產量與花期適應,產量與籽粒蛋白質含量,生物量與收獲指數,粒重與單株粒數等。如何系統地從遺傳上理解和解除這些關鍵性狀的拮抗關系,是未來進一步聚合不同來源優良性狀的至關重要的一步,也是小麥基因組設計育種的重要基礎。

求真致用:4D策略打通從基因組到育種的精準設計之路

在大量的國際種質資源引進國內后,研究團隊與國際合作者一道,提出了小麥全基因組設計育種的4D策略(Decode解碼,Discover發現,Design設計, Deliver實現),為真正實現小麥從基因組到育種(G2B,Genome to breeding)的全鏈條貫通提供了系統解決方案和必要的工具。

解碼:全面開展多樣性種質資源的遺傳和表型變異圖譜繪制工作,對引進的小麥種質群體基因組信息進行解析,構建全球小麥單倍型圖譜,深度挖掘其潛在的、未被開發的基因資源和有利變異。研究發現現代小麥的遺傳多樣性十分狹窄,沃氏小麥有67%的特有變異未被現代小麥育種利用。

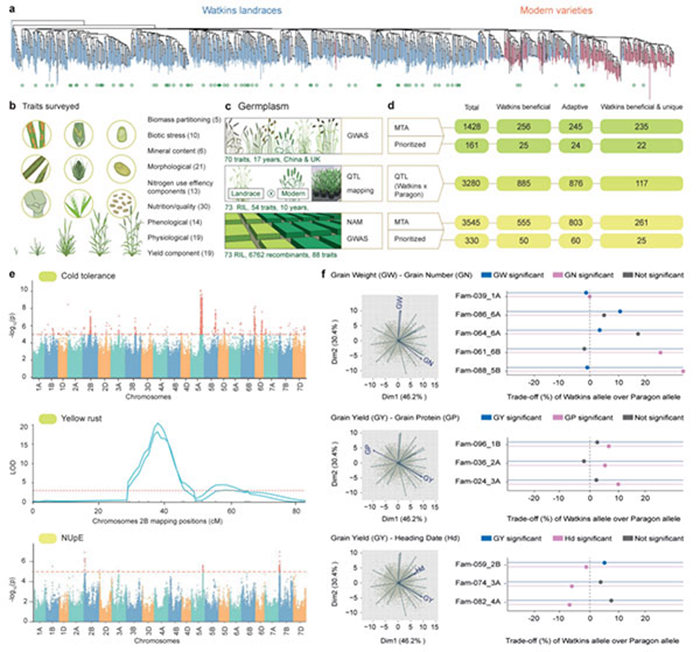

發現:通過聯合QTL作圖、自然群體和NAM群體的全基因關聯分析,團隊共鑒定出超過8000個遺傳效應位點(下圖),并在這些遺傳效應位點中分析沃氏小麥所攜帶的有利變異。

圖:大規模小麥性狀和相關遺傳位點發掘,及性狀相互之間生理互作關系

設計:在解碼和發現的基礎上,團隊分析了各大性狀相互之間的相關性,量化什么樣的品系攜帶了什么樣的有利性狀和優異遺傳變異,并致力于打破性狀之間的拮抗連鎖關系(trade-off),開發了高密度基因芯片以及一系列特定目標性狀的遺傳位點定位、聚合和分子標記輔助檢測工具,為育種應用奠定堅實基礎。

實現:研究團隊聯合英國各個團隊一道將發現的100余個高質量的沃氏小麥親本所攜帶的特有的有利等位基因片段(QTL位點)通過雜交、回交的方式導入現代品種,形成了700多個單片段替換系,驗證和利用了沃氏小麥在產量、抗病、營養等性狀上對于現代小麥育種巨大的利用價值,為未來精準智能育種奠定基礎。

據介紹,這一成果理論和實踐相結合,是近年來我國農業領域國際合作的一個成功案例,實現了“技術走出去”與“資源引進來”的有機結合,合作成果受到國際同行的一致好評。在此基礎上,程時鋒團隊正在與歐洲、美國和國際玉米小麥研究中心開展合作、擴大合作范圍、深化合作內容,先后共同發起了“GlobalWheatG2B”等國際合作項目,繼續加強全球小麥種質資源的引進和本地化,持續為我國小麥育種產業注入新的血液,服務我國小麥種業發展與振興。