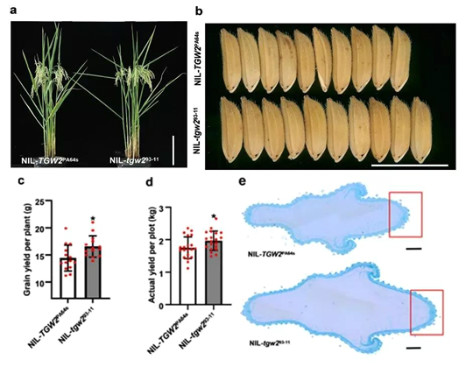

近等基因系的表型及產量。水稻所供圖

近日,中國水稻研究所水稻基因組模塊創制創新團隊在《新植物學家》在線發表了最新研究成果。該研究克隆了一個水稻粒寬粒重QTL/基因并開展了功能分析,為闡明水稻粒形的遺傳調控機制和高產分子育種奠定了基礎。

此前,科學家已克隆了一些控制水稻籽粒大小的重要基因/QTL,但水稻粒形和粒重調控的分子機理仍不清楚。水稻育種家們利用籽粒大小的自然變異對水稻產量和品質進行改良,但只有少數幾個粒形調控基因的等位變異能被廣泛利用。

研究人員利用前期構建的超級雜交稻“兩優培九”重組自交系和高分辨率遺傳圖譜,檢測到3個粒寬QTL和2個粒重QTL。隨后,研究人員采用大規模BC4F2群體,圖位克隆了一個粒寬粒重QTL——qTGW2,編碼細胞數目調控因子OsCNR1。

研究發現,親本培矮64s等位型基因在孕穗期穎殼中的轉錄水平顯著高于93-11等位型,穎殼細胞數目顯著減少。TGW2基因的啟動子區引起表達差異的關鍵位點,TGW2與調控細胞周期KRP1的基因組互作模塊,負調控水稻粒寬和粒重。

將93-11等位型的tgw2導入培矮64s背景,產量可提高12.3%而不影響其他農藝性狀。對具有廣泛代表性的水稻種質資源的序列分析發現,TGW2基因啟動子區關鍵位點為培矮64s等位型的多屬于aus稻,并揭示了該基因受育種馴化選擇。

該研究不僅有利于揭示水稻乃至禾本科作物籽粒大小的遺傳調控機制,而且為水稻的高產優質育種提供了新的基因資源,可加快在超級稻育種中的應用。

相關論文信息:https://doi.org/10.1111/nph.16540