走遍鄉村田野,俯察品類之盛,登上萬里高空,仰觀宇宙之大。在科學家的世界里,農業不只是土地和田野,也有詩和遠方,也有星辰大海的夢想。

40年中,從南方的田野中走出,在無盡的山海間尋找一粒種子,在無垠的太空中種下一棵禾苗,中國科學院院士、中國農業科學院作物科學研究所研究員錢前覺得,他還是當初那個剛剛畢業,對農田和育種充滿好奇的學生,“做水稻的這些年,讓我明白吃苦的過程其實是人不斷對抗自己,超越自己的過程,能吃苦才能做到更好的自律,人,越是自律,未來的發展空間才會越大。”他說。

2023年12月21日,在清華大學附屬小學,由北京市科協主辦、北京科學中心、新京報社承辦的“院士專家講科學”活動中,錢前院士為年輕的學子們帶來了一堂關于農業與夢想的科學課。錢前告訴學生們,農業是人類生存之本,不僅要立足大地,為人們的幸福生活耕耘,也要仰望宇宙,為未來的星海征途做準備。

2023年12月21日,錢前在清華附小為孩子們講述“種子的故事”。新京報記者 王遠征 攝

在鄉間田野尋找野生稻

1962年,錢前出生于安徽安慶,少年時曾對遺傳育種產生興趣,1979年考入南開大學生物系遺傳專業,1983年畢業后,報考中國農科院作科所小麥育種專家的研究生未果,于是進入中國水稻研究所工作,成為水稻育種的一名年輕科研人員,踏入育種領域。從那時起,每年帶著種子南下北上,參加南繁育種,冬天在海南三亞,夏天在浙江杭州,在40多攝氏度的高溫下做雜交、做調查工作,40年未改其志。

1989年,錢前獲日本北海道大學遺傳育種專業碩士學位,1995年獲中國農業科學院研究生院遺傳育種專業博士學位。此后,錢前長期從事作物種質資源研究,尤其是水稻種質資源發掘創新、重要農藝性狀解析與分子育種等,研究成果先后獲得國家自然科學一等獎、二等獎,國家科技進步二等獎等獎項。

研究水稻,一半在實驗室,一半在田間,對錢前來說,還要在鄉間田野尋找野生稻,在野生稻中發掘那些優異的基因和性狀,把它們利用到育種中。

傳統的雜交選育,需要人工在田間尋找那些表現優異的植株,再加以培育和選擇,在眾人都選擇更加強壯的植株時,錢前常常反其道而行之,選擇那些看似“瘦弱”的植株,有人和他開玩笑,說人家都去研究又高又壯的水稻,他怎么凈挑這些奇形怪狀的稻子?但錢前認為,基因是不會說假話的,它們的不同,決定了水稻的高、矮、胖、瘦,甚至是口感和品質。換句話說,一個品種高產或低產、口感好與壞、分蘗多與少,是由其內部基因序列的差異和表達調控的變化決定的。只有通過水稻性狀、甚至是極端性狀了解這些基因功能和作用方式,才能預測它們對水稻農藝性狀的影響,進而培育最佳生長狀態的水稻新品種。

育成更多更好的水稻

隨著現代生物技術的發展,科學家們對基因的了解越來越深入,育種也變得越來越精準,這給錢前的研究帶來了更大的便利。在眾多的野生稻中,錢前和團隊利用基因鑒定等技術,獲得了水稻中的明星“小薇”以及它的姊妹材料,這是一種只有20厘米左右高的超矮稈水稻,適合工廠化生產,也適合未來的太空農場。2016年9月15日,“小薇”搭乘天宮二號空間實驗室進入太空,探索太空植物培養的可行性。2023年7月25日,“小薇”再一次搭乘“問天”太空艙,一起在太空中,探索太空種植水稻的可能性。

從微觀的基因,到宏觀的宇宙,錢前的水稻研究無所不至。如今,他又開始循著時間的腳步,探索那些藏在歷史中的農耕智慧。

就在2023年11月,錢前倡議建立了全國梯田科技聯盟,致力于保護和開發傳統梯田。梯田是傳統時代農耕智慧的結晶,人們在高山上建成梯田,利用自然的流水,在梯田中種植水稻,千年不絕,至今猶在。錢前覺得,這些人們千百年建成的良田,不應該被淹沒在歷史中,而是需要以科技的力量,幫助梯田和梯田上耕作的人們,轉型為現代農業,讓古老的梯田重新發揮作用。

這可能正是錢前的科研之路,從微觀到宏觀,從空間到時間,但他做的事情,卻只有一件,那就是發掘和利用水稻資源,育成更多更好的水稻。“科學總是在進步的,人對科學的認知也是沒有止境的。科研人員唯有日復一日、不畏艱苦地把一件事做到極致,才能在自己的領域有所收獲。”他說。

2023年12月21日,錢前在清華附小為孩子們講述“種子的故事”。新京報記者 王遠征 攝

對話

科學生涯 從充滿好奇開始

新京報:你是什么時候開始對科學感興趣的?有沒有什么特別的事情觸動你,讓你決心以后做一名科學家?

錢前:我是恢復高考后的第三屆大學生,我對科學的興趣始于我年少時的好奇心,抱著這份好奇心,我考入了南開大學生物系,開始接觸生命科學,覺得這是一個非常有趣但又充滿未知的領域。彼時,中國農科院作科所的科學家鮑文奎先生,在小黑麥育種中,已經取得重要突破,他育成的小黑麥品種,不僅產量高,在耐寒性、耐貧瘠、耐旱、耐蔭、抗病等各種抗性方面,也都明顯優于普通小麥。那時候我知道了他的故事,就立志報考鮑先生的研究生,從事優異種質資源的發掘與創制。但很遺憾,我并未考取,據說鮑先生傾向于挑選農學專業的學生,認為有農學功底更能吃苦。考研的失利讓我明白,想做農業研究,能吃苦是第一位的。

新京報:但你還是走上了育種的道路,是什么樣的契機讓你堅持走這條路?

錢前:對育種的興趣是在我開始接觸農業科學時逐漸培養起來的。1983年,我從南開大學畢業,接觸到了育種工作,彼時恰逢中國水稻所剛剛建立,到南開大學招人,懷著對農業研究的堅持,我選擇去了中國水稻所工作。也就是在中國水稻研究所,我才真正開始明白“做農業要能吃苦”到底是什么意思。為了做好育種工作,我在學中做,做中學,冬天到海南,夏天回杭州,一年當兩年用,40多攝氏度的太陽下做雜交、做調查工作,低頭一身汗,抬腿兩腳泥,這是水稻人的常態。

水稻田里 40年不變的初心

新京報:育種是一件很艱苦的工作,你在之前并沒有下過地,怎么堅持下來的?

錢前:興趣可能是最大的動力之一,到了水稻所以后,做小麥是不可能的了,但我感興趣的方向從未改變,幾十年來,我是一條道走到黑,把全部的精力和心血都投入到優異種質資源的創制與育種利用上。為了把這一件事做好,我東渡日本,北上首都,在水稻田里一待就是40多年。其實任何事情都一樣,想做成就需要堅持,唯有日復一日、不畏艱苦地把一件事做到極致,才能在自己的領域有所收獲。

新京報:做科研會遇到瓶頸嗎?怎么突破的?

錢前:科技創新的道路,肯定會遇到瓶頸、難題。科研瓶頸期,看似困擾,實則契機。在我們追求科學真理的道路上,瓶頸期是常見的現象。這反而成為我們深入思考、超越自我的黃金期和轉折期。要度過瓶頸期,我們必須認識到,個人的認知是有限的。因此,做科研一定要多交流、多討論、多學習,掌握前沿動態,不能閉門造車。通過與同行交流,我們可以拓寬視野,發現自己的不足,同時也能從他人的經驗中汲取智慧。人生不是百米沖刺而是漫長的馬拉松,如何在順境下泰然而處,抵得住誘惑,如何在逆境中不敗雄心,扛得住壓力,這些都需要有高尚的品格、穩固的三觀、明辨是非的能力,才能走穩、走好人生路。

年輕時的錢前,在稻田里工作。受訪者供圖

走進田野 感受土地的寬廣

新京報:還記得第一次下地嗎?當時是什么情況?

錢前:農業科學是實踐科學,光坐在實驗室是做不好農業科研的,肯定要下地的。我第一次下地是在我大學期間的實習中。那時,我被派往南開大學試驗農場,溫室外面就是農田,我也參與田間的農作物管理和觀察工作。我記得當我第一次踏入農田時,感受到了土地的寬廣和生命的活力。我看到了農作物在陽光下生長的奇跡,這給我留下了深刻的印象。

新京報:你認為做農業科研,最重要的是什么?

錢前:在田間做科研的確是辛苦的,中華五千年,老祖宗給我們留下了許多寶貴財富,其中我最推崇吃苦耐勞,謙虛謹慎,勤學奮進。一個人想要走得高,走得遠,不僅要有豐富的學識,更重要的是有高尚的品德。做水稻的這些年,讓我明白,吃苦的過程其實是人不斷對抗自己,超越自己的過程,能吃苦才能做到更好的自律,人,越是自律,未來的發展空間才會越大。

新京報:對年輕的科研工作者,有什么想說的話嗎?

錢前:1996年,我博士后出站。回來頭兩年沒有科研經費——沒錢搞研究對每個年輕的科研人員都是大問題,不過我還算幸運的。日本國際農業研究中心和中國合作改良中國的水稻品質,每年派一個專家常駐中國水稻所,我們這邊需要有人主持這個項目,所里選擇了我,可能是因為我會日語。每年大概有100萬人民幣的經費。假如沒這筆錢,我的科研起步很難。你要想獨立做一些東西、搞原創的東西,可能真是得三十幾歲的時候就要獨當一面,如果掣肘太多就很難做到。所以我現在帶的團隊,我會告訴他們,你要真有好的想法,該怎么做就怎么做。

國之重器 種子是農業未來

新京報:你是國家作物種質庫的負責人,許多人都對這個被稱為“種子銀行”的地方充滿興趣,能否介紹一下?

錢前:種子是農業的芯片,沒有好的種子,糧食安全就無法保障,我們也不會吃到好吃的水果蔬菜。我國有全球容量最大的作物種質庫,就在北京,可以容納150萬份種質資源。為什么說種質資源而不說種子呢?種質資源是指攜帶植物遺傳物質的資源,種子是其中的一種表現形式,還有的是花粉、莖尖等。我國的國家作物種質庫中,目前保存著53萬多份種質資源,大部分是種子形態,還有一部分是花粉、莖尖等,還有DNA保存的。53萬多份種質資源中,有很多地方品種,有些在外面已經找不到了,消失了,只有種質庫中有保存。

新京報:這些種質資源是如何利用的?

錢前:這些收藏起來的種子,其實有很多性狀并不太好,不符合現代農業生產的需求,或者產量比較低,或者某種抗性不高,所以慢慢消失了。可以說它們是“差生代表隊”,但實際上,所謂的差生,只是環境不同,比如一種低纖維的水稻,不抗倒伏,容易斷,但如果養魚,就是非常好的材料。所以,種質資源其實是不分“好”和“壞”的,那些生產中不再使用的品種,可能藏著某些特別優秀的基因,可以說它們其實算是“偏科生”,科學家們通過育種的手段,把這些優異的基因導入栽培的品種中,就能獲得非常好的新品種。如果沒有這些,育種就沒有材料,沒有基礎,所以說種子是農業的芯片,種質資源是育種的芯片,我們今天把14億人的飯碗端在我們自己手上,都是從種質資源開始的。

新京報:老品種可以直接再一次利用嗎?

錢前:也可以的,有些老品種,本身有非常好的品質,只是因為產量比較低,所以慢慢不種了。但隨著生活水平的提升,人們對品種、口感的要求越來越高,許多老品種也重新有了用武之地。舉例來說,有一種叫“遮放貢米”的地方品種,產于云南省芒市遮放鎮,當地名為“毫目細”,在歷史上長期作為貢米生產。隨著社會的發展,遮放貢米消失于田間,前些年,當地申請將保存的種子取出,重新繁育種植,遮放貢米也得以再次出現在世人面前,如今在當地,這種消失而又復現的貢米,每斤可以賣到數百元,每年產值超過4億元。再如,不少人說“現在的西紅柿沒有小時候好吃了”。現在,科學家在種質庫中可以找到不同味道的種質資源,培育不同品種的西紅柿,讓人們可以尋回自己兒時的獨家記憶。

趕赴山海 去尋找一粒種子

新京報:你長期從事水稻種質資源發掘和利用工作,是不是要經常到處去尋找野生稻資源?有沒有記憶比較深刻的故事?

錢前:作為水稻研究者,確實有機會看到野生稻資源。我第一次看到野生稻圃是在江西東鄉,這里是中國最北的野生稻保存地,現在已經成為野生稻原生境保護點。我還記得當時的興奮,因為野生稻品種具有抗逆性和豐富的遺傳資源,每一株野生稻都可能蘊藏著寶貴的基因資源,對于改良栽培稻具有重要的意義。

新京報:在野生稻中,你有沒有發掘出讓你覺得特別驚艷的基因或者材料?又是怎么利用它們的?

錢前:野生稻是水稻種質資源天然的基因庫,在長期的自然選擇壓力下,積累了諸多優良性狀決定基因,為新基因發掘和種質創新提供了新機遇。通過開展規模化的種質資源精準鑒定,創造有利性狀表達的環境條件,高效發掘資源中蘊藏的控制多年生、抗病蟲等重要農藝性狀基因,明確這些基因的育種利用價值,從而加快育種利用和遺傳改良進程,全面提升我國種業科技競爭實力,為實現種業振興提供有效支撐。我們在廣西野生稻里發掘到耐冷性特別強的品種,這個基因對解決作物的耐冷問題具有重要意義。我們打算進一步研究和利用這些基因和材料,將其轉移到栽培稻中,提高水稻的耐冷性和產量。

在海南島 建設野生稻家園

新京報:這些搜集來的野生稻也會保存在種質庫中嗎?

錢前:從上世紀中葉開始,我國科學家就有意搜尋和收集野生稻,我國是水稻原產國,從海南到廣西,從廣東到江西,野生稻資源十分豐富。錢前介紹,我國在廣西、廣東和云南,分別建有野生稻種質圃,同時在國家種質資源庫中,還以種子的形式保存著10萬份水稻資源。我們的種質庫是一個大系統,國家作物種質庫是一個長期庫,每年也會給科研單位提供各種種質資源,但它的主要功能是長期保存和鑒定。除長期庫外,我們還有15個國家級中期庫,建在全國各地,主要功能是分發利用,還有種質圃,專門保存那些需要活體保存的種質資源。2023年,我國建成了世界上最大的野生稻種質圃,在海南三亞,可以容納4萬份野生稻種質資源,全球22種野生稻,在這里都可以找到。

新京報:野生稻有怎樣的作用?為什么要活體保存?

錢前:在人類長期的馴化和選育中,栽培水稻的遺傳基因會出現明顯的同質化。表面上看,它們的產量更高,甚至品質也更好,但長遠看,它們實際上缺乏應對風險的能力。而野生稻長期生活在自然界,有很多特殊的本領,比如普通野生稻,它是匍匐的,結實也不多,而且還有落粒的問題,但它的抗病性非常強。后來,科學家們從普通野生稻中找回了一個抗病基因,重新導入到栽培水稻中。最典型的例子還是雜交水稻的突破,1970年,袁隆平和他的團隊,在海南三亞找到了一株雄性不育的野生稻,踏出了雜交水稻最重要的一步。再比如,多年從事水稻育種的云南大學教授胡鳳益,利用一種來自非洲的野生稻,育成了多年生水稻新品種,這種水稻種一年,可以收四到五年,就像韭菜一樣,割了一茬,又長起來一茬。而多年生水稻利用的野生稻,就保存在海南的野生稻種質資源圃中。

二十世紀七十年代,錢前(右一)在江西省東鄉縣尋找野生稻。受訪者供圖

詩和遠方 農業也有星海夢

新京報:你的新品種“小薇”登上太空,這是一次和普通航天育種不同的試驗,能介紹一下這個試驗嗎?

錢前:“小薇”是我培育的嘗試在太空中種植的新種質。我相信,農業的未來不僅僅局限于地球上的土地。太空是微重力的,農作物不能高,所以它一定是矮的。“小薇”的繁殖系數高,它的植株非常矮,只有10-20厘米,可以一層一層地種,在植物工廠里實現立體栽培。中國有很多邊際土地,我們把水稻層層疊加起來,在溫室里面能做到24層,從而實現邊際土地的利用。“小薇”生育期也非常短,一年可以做到六代。在太空中,重力、環境和資源都與地球上不同,通過在太空中進行種植試驗,探索新的農業技術和方法,為未來可能的宇宙農業奠定基礎。

新京報:“小薇”在目前培育到什么階段了?未來的前景如何?

錢前:現在是只帶了種子去,植株能帶回來,還沒有在太空中結出種子帶回來。我們還要繼續改良和摸索小型水稻在太空中的栽培,而不只是進行太空誘變育種,我們希望以后能在太空里建植物工廠,為太空生產糧食。以前我們只知道高產,或者只知道優質,但在我們這個時代,一定要讓水稻從藝術到科學,“小薇”只是一個起點,我希望“小薇”作為先行者,能夠在太空生根發芽,逐漸實現全生命周期,希望在未來,人類向太空移民的時候能夠有飯吃。

同題問答

新京報:你怎么看院士做科普?

錢前:我經常參與科普活動和科普講座。我認為科普的目標是讓更多的人了解和認識科學,特別是農業科技。我通常面向學生、農民以及廣大公眾進行科普,希望能夠激發他們對農業科學的興趣,并傳遞先進的農業技術和知識。我最希望向大眾講述的科學故事是農業科技的進步如何改善人們的生活和糧食安全。我希望普通人能夠了解到,通過科學的手段和創新的農業技術,我們可以提高作物的產量和品質,減少農藥的使用,保護環境,實現可持續農業發展。我希望能夠鼓勵更多的人加入到農業科學研究和實踐中,共同推動農業的進步,為人類的未來提供更好的糧食和資源保障。

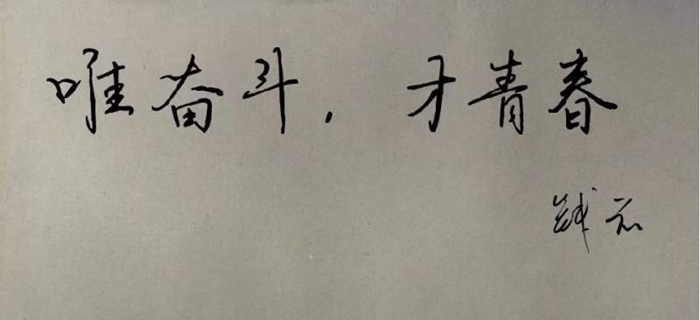

錢前院士寄語青少年。受訪者供圖

新京報:你覺得科學家應該具備的關鍵素質是什么?

錢前:其實任何事情都一樣,想做成就需要堅持,唯有日復一日、不畏艱苦地把一件事做到極致,才能在自己的領域有所收獲。

新京報:你覺得科學對國家和民族的重要性是什么?

錢前:我是恢復高考后的第三屆大學生,那時候我們的國家百廢待興,我們每一個同學都像上滿發條的鬧鐘,不敢有絲毫懈怠,因為大家都知道,未來建設祖國的任務要落在我們肩上。

新京報:如何讓小朋友們愛上科學?

錢前:如今,我們的祖國迎來了新的機遇和挑戰,年輕人的肩上一樣擔著中華民族復興的偉大使命。我希望年輕的學生盡早明白,為什么讀書非常重要,明白人的格局有多大,未來的成就就有多大。