近日,中國農業科學院植物保護研究所農藥殘留與環境行為研究組與昆蟲功能基因研究組聯合從手性對映體水平闡明了新煙堿殺蟲劑呋蟲胺對意大利蜜蜂的致毒機理及其立體選擇性差異分子機制,研究成果為解決新煙堿類農藥對蜜蜂生態毒性的難題提供了新思路。相關研究成果在線發表在《環境國際(Environment International)》上。

新煙堿類農藥是全球用量最大的殺蟲劑品種,對全球重要媒介昆蟲蜜蜂的高毒問題日益凸顯,成為威脅全球農業環境生物安全的重大科學難題。歐盟宣布從2013年7月1日起對新煙堿類農藥實施限用政策,以降低或避免對蜜蜂等傳粉昆蟲的危害。然而,開發一種高效農藥往往歷經多年,耗資上億美元。如何在保留新煙堿類殺蟲劑對靶標害蟲高效性的同時,降低對蜜蜂等傳粉昆蟲的毒性是急需解決的重要科學問題。

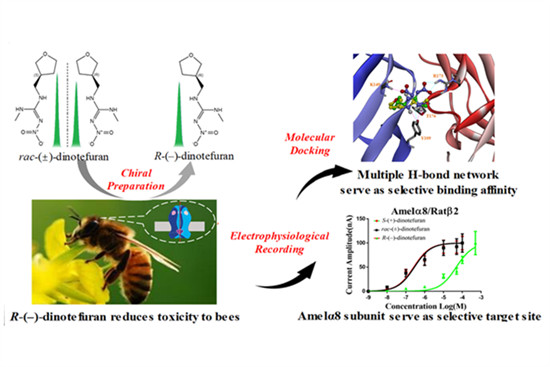

該研究從手性對映體角度入手,以第三代新煙堿類手性農藥呋蟲胺為代表開展研究。所謂手性對映體是化合物含有物質和鏡像不能重疊性質的成對的光學異構體,而手性對映體之間活性和毒性往往差異大,甚至相反。由于異構體分離難度大,傳統農藥安全評價時通常不區分農藥對映體區別,因此常導致評價結果不準確。該研究發現并證實新煙堿殺蟲劑呋蟲胺殺蟲活性主要來自于呋蟲胺右旋對映體,而對意大利蜜蜂的毒性主要來自于呋蟲胺左旋對映體,解析了呋蟲胺對映體對害蟲和蜜蜂的毒性選擇性差異受體亞基,揭示了呋蟲胺左旋體對意大利蜜蜂高毒性的分子機制,建議研發右旋呋蟲胺的手性單體農藥,有效降低呋蟲胺對蜜蜂種群的毒性,同時有效控制靶標害蟲。

該研究得到國家自然科學基金和中國博士后科學基金項目的資助。