記者今天從中國農業科學院獲悉,該院蜜蜂研究所近日攜手國內外多家科研單位,首次為16種我國本土熊蜂繪制了參考基因組序列,并對其進行比較基因組學研究,揭示熊蜂基因組進化的分子機制,鑒定出與熊蜂生態適應性及行為特征相關的基因,為我國本土熊蜂遺傳改良提供了寶貴的基因資源。相關研究成果在線發表于國際學術期刊《分子生物學與進化》。

據中國農業科學院蜜蜂研究所研究員孫成介紹,熊蜂是重要的傳粉昆蟲,在設施作物授粉中發揮著巨大作用,是多種植物特別是茄科作物的優異授粉者。用熊蜂給溫室作物授粉,不但可以提高產量,而且可以改善果實品質,在世界范圍內得到廣泛應用。目前世界范圍內已鑒定的熊蜂包含15個亞屬,約250個種。我國是世界上熊蜂物種資源最為豐富的國家,目前已鑒定出125種。

“我國當前設施作物所使用的授粉熊蜂高度依賴進口,引進的熊蜂存在生物入侵風險。”孫成說,培育本土授粉熊蜂品種,對促進我國農業綠色可持續發展、維持國家生態環境安全具有重要意義。

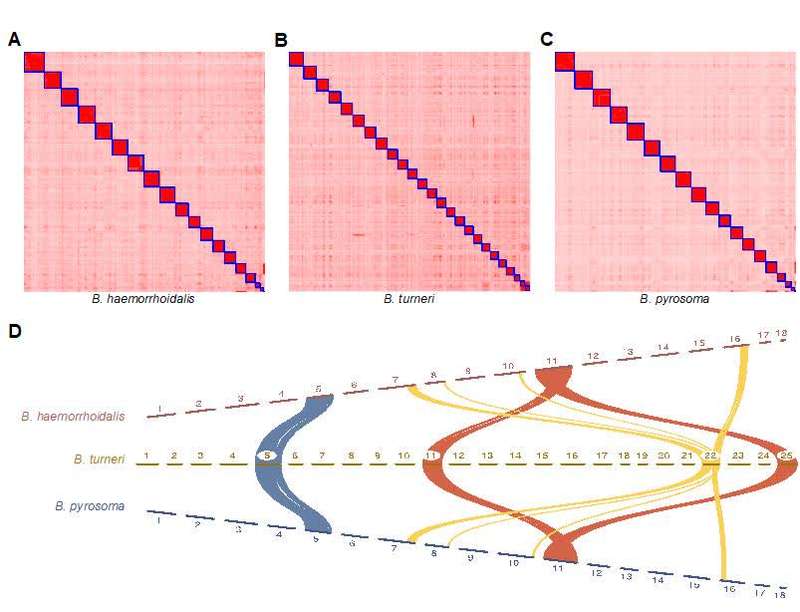

(圖為熊蜂屬染色體數目的變化。中國農業科學院蜜蜂研究所供圖。)

研究團隊通過對我國本土的16種熊蜂全基因組測序及全熊蜂屬水平的比較基因組學研究發現,熊蜂的染色體結構非常穩定,只是在寄生性熊蜂中發生了較多的染色體結構變異;轉座子是決定熊蜂基因組大小的主要因素,而且有證據表明轉座子參與了熊蜂基因編碼區及調控區形成;熊蜂基因的內部結構相對穩定但是基因的邊界可變,這是由于熊蜂的終止密碼子在許多時候不能夠有效地終止蛋白質的翻譯。

孫成表示,熊蜂的基因樹與物種樹高度不一致,該結果提示,將來人們進行熊蜂基因水平的研究要基于獨立的基因樹;鑒定出與熊蜂取食偏好、高海拔適應、殺蟲劑抗性以及外部形態等性狀相關的遺傳變異。該研究進一步解析了我國本土熊蜂的基因組序列,鑒定了優良性狀的遺傳基礎,為培育我國本土授粉熊蜂品種提供了理論基礎。

據介紹,該研究得到了中國農科院科技創新工程、國家自然科學基金、中央公益性科研機構基礎研究基金等項目資助。