近日,中國農業科學院植物保護研究所作物有害生物功能基因組研究創新團隊與俄亥俄州立大學、孟加拉國謝赫穆吉布拉赫曼農業大學、巴西圣卡洛斯聯邦大學和美國農業部合作開發出一種檢測田間麥瘟病發生的新方法,該方法不依賴實驗室PCR儀等專業設備,實現了麥瘟病的田間快速核酸檢測。通過與巴西、孟加拉國等合作單位對早期侵染材料進行檢測發現,該方法比傳統的PCR檢測靈敏度更高。相關研究成果在線發表在《工程院院刊(Engineering)》上。

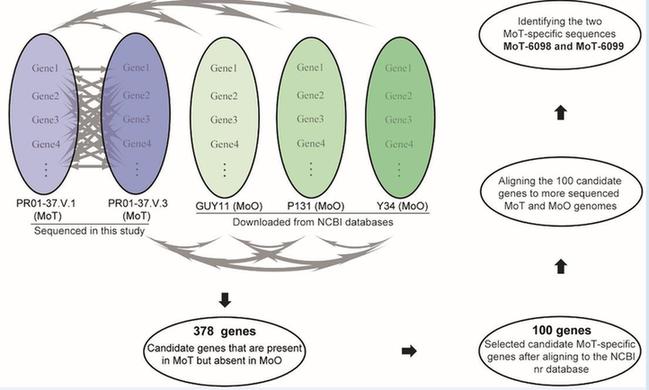

圖1分析流程圖:1,對兩個麥瘟菌基因組進行測序、組裝、注釋,

并與3個已發表的稻瘟菌基因組進行比較基因組學分析,找出在兩個麥瘟菌中均存在、在稻瘟菌中均不存在的基因;

2,將獲得的基因比對到NCBI基因庫,進一步去除稻瘟菌中的基因,共篩選出100個麥瘟菌基因;

3,將這100個基因比對到更多的已發表的麥瘟菌和稻瘟菌基因組,

最終獲得2個麥瘟菌中穩定存在,而水稻稻瘟菌中不存在的基因。

據康厚祥副研究員介紹,1985年,麥瘟病首次在南美洲爆發,該病發生嚴重時可造成高達100%的小麥產量損失。麥瘟病病原為稻瘟菌(Magnaporthe oryzae)的小麥致病型,也稱麥瘟菌。麥瘟菌菌絲、孢子的外觀形態與水稻稻瘟菌完全一致,兩者基因組DNA序列整體一致性也超過99%。然而,麥瘟菌對小麥的整體侵染能力比水稻稻瘟菌對水稻的侵染能力更強,且麥瘟菌廣泛對嘧菌酯、醚菌酯等QoI類殺菌劑具有較強的抗藥性和耐藥性。目前研究發現,小麥種質資源中只有2N片段、Rmg2、Rmg3、Rmg7和Rmg8等少數抗病區段和基因,除Rmg8外,其余抗病基因的抗性均已被麥瘟菌克服或對穗頸瘟無效。麥瘟病于2016年進入南亞孟加拉國并爆發,給當地小麥生產造成毀滅性打擊,麥瘟病進入亞洲后,其菌絲或孢子隨氣流、種子等媒介進入我國的風險進一步增加。因此,開發出準確的麥瘟菌檢測技術對準確監測預警、及時阻斷其可能的入侵具有重要意義。

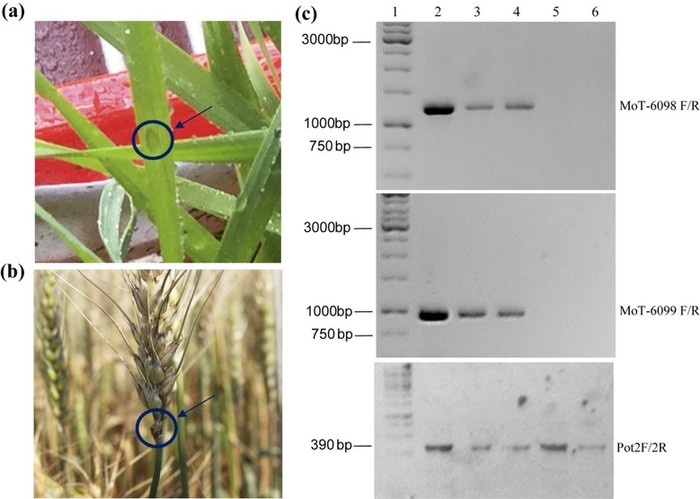

圖2利用特異性引物可準確檢測麥病侵染。(a):侵染14天后的病斑;

(b):小麥穗頸瘟田間照片;(c):利用基因特異引物檢測麥瘟菌侵染

(2,3,4分別為麥瘟菌絲正對照、葉瘟、穗頸瘟,5,6為兩個稻瘟菌對照)。

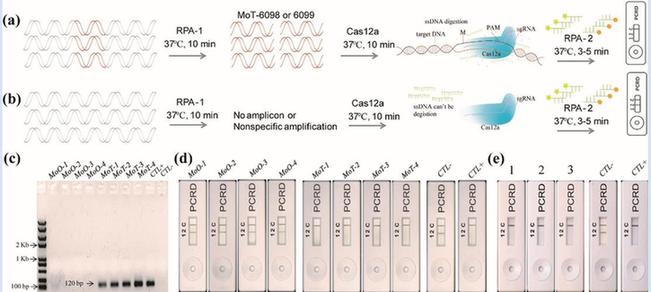

圖3 整合Cas12a、RPA和NALFIA技術快速檢測麥瘟病。

(a):檢測流程示意圖,將待檢測材料(可為經過簡易DNA提取的田間材料)通過RPA特異性的擴增,

然后再利用Cas12a特異性的識別目的DNA片段,成功識別到目的片段后激活Cas12a的非特異性單鏈切割活性,

通過第二輪RPA來檢測溶液中的隨機探針是否準確被切割,

然后通過NALFIA在檢測試紙上準確顯示出檢測結果;(b):按流程準確檢測和區分MoT和MoO。

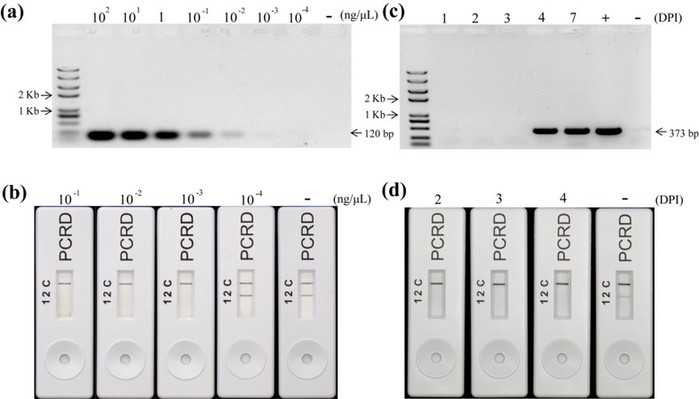

圖4 對Cas12a-RPA-NALFIA 結合檢測方法進行靈敏度測試。普通PCR檢測在DNA濃度降低到10-3-10-4(ng/μL)時,

難以準確檢測到目的條帶(圖 左上);而Cas12a-RPA-NALFIA技術能在DNA濃度降低到10-3-10-4(ng/μL)時,

快速準確檢測到目的條帶(圖 左下)。同時,模擬田間侵染情況下普通PCR檢測至少需要在侵染后第4天才能檢測到目的條帶(圖 右上);

而Cas12a-RPA-NALFIA技術最快能在侵染后第2天便準確檢測到目的條帶(圖 右下)。

該團隊與巴西合作,從田間分離出麥瘟菌并對其中兩個菌株進行了全基因組測序和序列分析;通過與已公布的大量稻瘟基因組進行比較基因組學分析并找出了麥瘟菌特異的DNA序列;結合RPA、Cas12a、NALFIA等技術開發出了田間快速檢測方法并在孟加拉國進行測試。傳統PCR核酸檢測方法在麥瘟菌侵染后第4天才能被檢測到,而該方法在侵染后第2天便能準確檢測到麥瘟菌侵染,表現出更高的靈敏度。同時,該方法還能明確區分種內不同致病型,表現出較高的準確性和特異性。

據了解,該研究得到中國農科院科技創新工程等資助。