近日,劍橋大學、雷丁大學和中國農業科學院蜜蜂研究所(以下簡稱蜜蜂所)等單位合作,發現土地覆被變化、土地管理和農藥使用是導致全球傳粉昆蟲多樣性下降的主要驅動因素,而且發現傳粉昆蟲下降對南半球發展中國家人民福祉的威脅更大,尤其是拉丁美洲。該結果為不同地區的政府決策部門、研究人員和環保志愿者保護傳粉昆蟲提供了重要的依據。相關成果8月16日在線發表在《自然生態與進化》上。

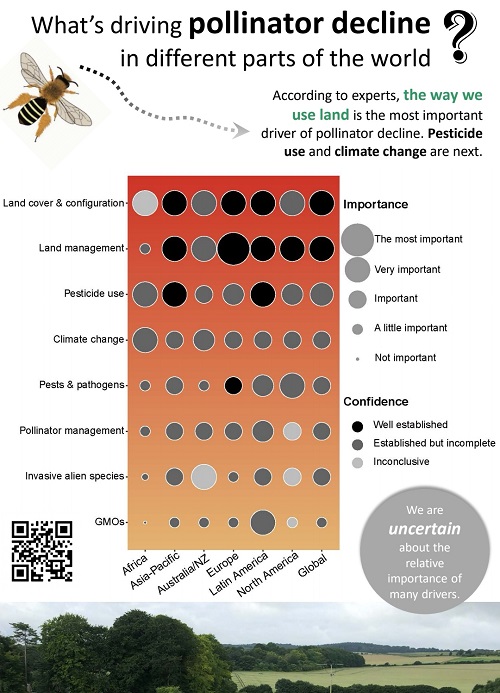

據悉,該研究基于2016年聯合國“生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平臺(IPBES)”發表的導致傳粉昆蟲下降的8種潛在因素(傳粉者管理、病蟲害、農藥使用、土地管理、土地覆被變化、入侵物種、轉基因植物和氣候變化)和傳粉昆蟲下降對人類生活密切相關的10個方面的影響,在IPBES和“生物多樣性公約(CBD)”的后續資助下,來自全球不同地區的20位傳粉專家合作,利用德爾菲評估模型,首次評估了全球及非洲、亞太、澳洲、歐洲、北美和拉丁美洲6個地區導致傳粉昆蟲下降的主要驅動因素及對人民福祉的影響。

論文合作者、蜜蜂所研究員安建東介紹,傳粉昆蟲的減少引起了全球生物學家們的高度關注。因為傳粉昆蟲具有十分重要的生態價值,是眾多植物繁衍的媒人,全球有35.2萬種開花植物,其中90%依賴昆蟲傳粉產生種子;傳粉昆蟲也是生物多樣性保護的重要功臣,植物的花蜜、花粉、種子、果實、葉子、樹枝等是很多動物和真菌的食物。同時,傳粉昆蟲對農業生產貢獻十分巨大,據估計昆蟲傳粉每年可為全球農業增加數萬億元的經濟效益。蜜蜂所最近研究表明,中國農業昆蟲傳粉產生的經濟價值占農業總產值的19.1%,中國農業對傳粉昆蟲的需求正處于歷史最高水平,而且將來仍將持續增長。但是,越來越多的研究結果表明,近幾十年來,全球多個地區傳粉昆蟲多樣性急劇下降,對人類食物供給安全造成了巨大挑戰。探索傳粉昆蟲下降的驅動因素及其對人類福祉的影響,對于制定保護傳粉昆蟲的政策和行動方案具有重要的意義。

相關論文信息:https://doi.org/10.1038/s41559-021-01534-9