“挺真實的!講的確實是科學家的故事。”“幾個小故事很感人!”2月21日晚,由中國農業科學院與河南省寧陵縣聯合舉辦的大型現代豫劇《黃河故道梨花開》在京展演,現場觀眾時而熱情鼓掌,時而潸然淚下。

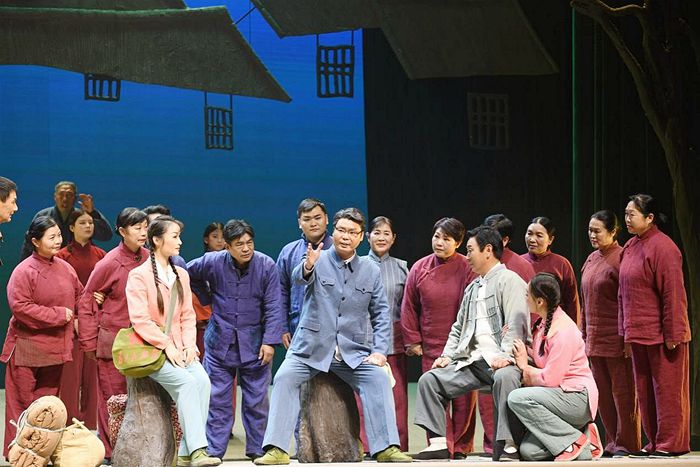

劇照 中國農科院供圖

中國農業科學院黨組書記楊振海在現場觀演時說,60多年來,中國農科院的果樹專家們大力弘揚科學家精神,聽黨召喚、接續奮斗,為寧陵縣的酥梨產業提供了堅實的科技支撐,鍛造出了“不忘初心、扎根沙地、攻堅克難、造福百姓”的精神。富裕起來的寧陵百姓在梨園中自發為專家們建起功德碑,創作編排了豫劇《黃河故道梨花開》,生動講述了農業科技工作者響應黨的號召,扎根黃河故道,治理風沙鹽堿,發展酥梨產業,帶動農民致富,建設和美鄉村的動人故事。

幾天前,帶隊進京展演的河南省商丘市寧陵縣委副書記張亞光又一次來到這部劇里講的梨花橋村調研。今年80多歲的梨農桑家志得知這部劇要進京展演,第一句話就是:“老崔啊,當年在我們梨花橋村吃了大苦了!”

老崔,就是劇中主角科技專家高治學的原型——中國農科院鄭州果樹研究所研究員崔致學。

桑家志的梨園里至今保留著一棵古老的梨樹,這是崔致學當年點名讓他留下的,因為這棵梨樹結出的果子比別的梨樹更甜,適合做扦插枝條。

“我很驚訝,崔老師簡直對梨花橋村每一棵梨樹都了如指掌。這不是普通人能做到的。”張亞光說,60余年來,在幾代農業科技工作者的接續奮斗下,寧陵縣梨產業成為脫貧致富的明星支柱產業,昔日一窮二白的黃河故道變成美麗富饒的花果之鄉。梨農們吃水不忘挖井人,仍舊感念著“崔老師們”。

正是這種感恩之情使得村民們想要把崔致學、黎彥、楊健等幾代果樹專家的故事用河南地方戲豫劇的形式演出來。

2020年底,寧陵縣委動議排演一部反映當地梨產業發展的大型豫劇。縣文化和旅游局局長高敏開始組織主創人員調研、創作。

“這是我第一次寫關于科學家精神的豫劇本子。”編劇任金義告訴《中國科學報》,2021年初,他到寧陵縣調研采風,了解梨產業發展的故事。“采風前并沒有具體的故事設定。但是采訪完黎彥等專家和村民之后,我決定寫科學家的故事,因為這種精神傳頌了60多年,是經得起時間考驗的。”

那段時間,主創團隊反復修改劇本。任金義介紹,用豫劇表現科學家的故事,并不容易。因為梨農對科學家的幫扶工作是理解和歡迎的,情節上“沒有太多的戲劇沖突”,只能從描寫人物的角度入手。

這部劇由寧陵縣豫劇團排演,所有演員都是寧陵縣人。“有的演員也是出身于梨農之家。”高敏告訴《中國科學報》,劇組的表演風格真實、質樸,劇情都是真實發生過的故事。不過,“我們覺得這部劇在如何升華科學家精神方面還有提高的空間。”高敏說,創作過程中,他們了解到很多感人的故事和細節,但受到表現手法和時長的限制,大多被舍棄了,沒有在劇中表現出來。她希望將來還能對這部劇不斷精雕細琢。

2021年5月,98歲的黎彥離世,未能親眼看到這部劇上演。這也成為接過寧陵梨產業幫扶“接力棒”的鄭果所研究員楊健心中的遺憾。“我們只有繼續努力,依托新建成的鄭果所寧陵梨試驗站,為支撐寧陵縣鄉村全面振興,建設農業強國貢獻自己的一份力量。”楊健說。

觀演的科技工作者紛紛表示,要牢記黨和國家的重托,心系“國家事”,肩扛“國家責”,在服務“三農”主戰場中講好農科故事、弘揚科學家精神,攻堅克難、勇毅前行,促進高水平農業科技自立自強,為加快建設農業強國和科技強國做出更大的農科貢獻。