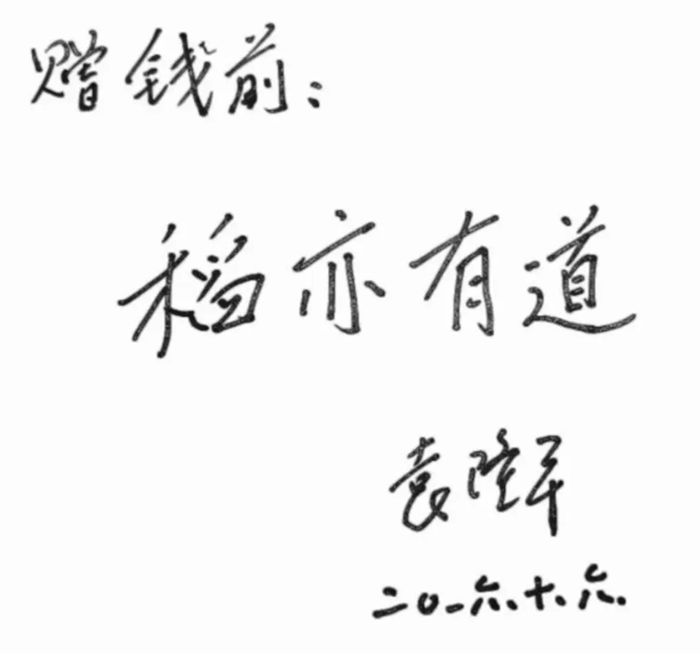

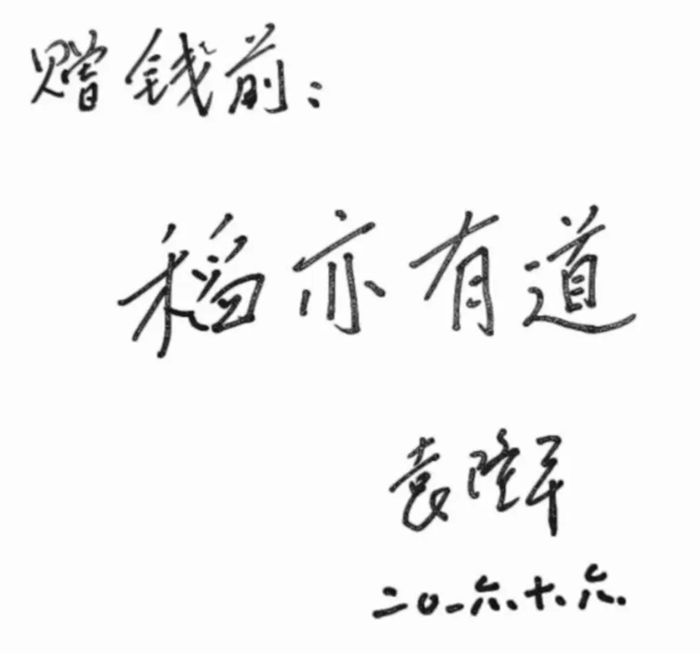

“稻亦有道”

袁隆平院士為他寫下的

這4個字

錢前始終銘記在心

28日,在騰訊科學WE大會上

中國科學院院士

“種子諾亞方舟”締造者

國家作物種質庫主任錢前

分享了關于一粒水稻種子的故事

水稻雜交曾是世界級難題

在當時

國際上普遍認為

水稻不具有雜交優勢

但袁隆平偏不信這個邪

他大膽設想、廣泛尋找

終于和團隊在海南

發現一株野生稻天然雄性不育株

不久,雜交水稻“三系配套法”終于成功

比常規稻增產20%左右實現了雜交水稻的歷史性突破

在袁隆平的鼓舞下

許多年輕人

都相繼投入到這項事業當中

錢前就是其中一個

1983年,錢前從南開大學畢業

來到中國水稻研究所工作

在這里的工作顛覆了錢前的想象

那時他幾乎沒有多少時間

坐在實驗室里搞“高精尖”的研究

而是頻繁出差、下地干活

一到水稻收獲季節

錢前就特別忙

白天收完稻谷,晚上還要挑燈夜戰

妻子、兒子和他一起數稻穗

每株上面多少穗

每穗上面多少粒

反復數,不斷確認

差一粒都不行

篩選完畢后

還要在實驗室里探尋

這些特殊水稻背后的基因

用分子生物學的方法解析它們的機理

然后再回到地里

以這些理論指導育種

錢前年輕時在田間做水稻人工去雄

那時,年輕的錢前就經常

同袁先生溝通交流

“袁老師經常鼓勵我們創新

貴在創新是他的精神

也是他一輩子所做的事情”

為破解水稻高產的秘密

錢前專注于分蘗性狀的研究

功夫不負有心人

1995年

錢前在水稻田里發現了

一株分蘗少的水稻

并與李家洋院士團隊聯合研究

揭示了水稻調控分蘗的分子機制

從而反向控制水稻的分蘗數量

實現了科學指導水稻增量

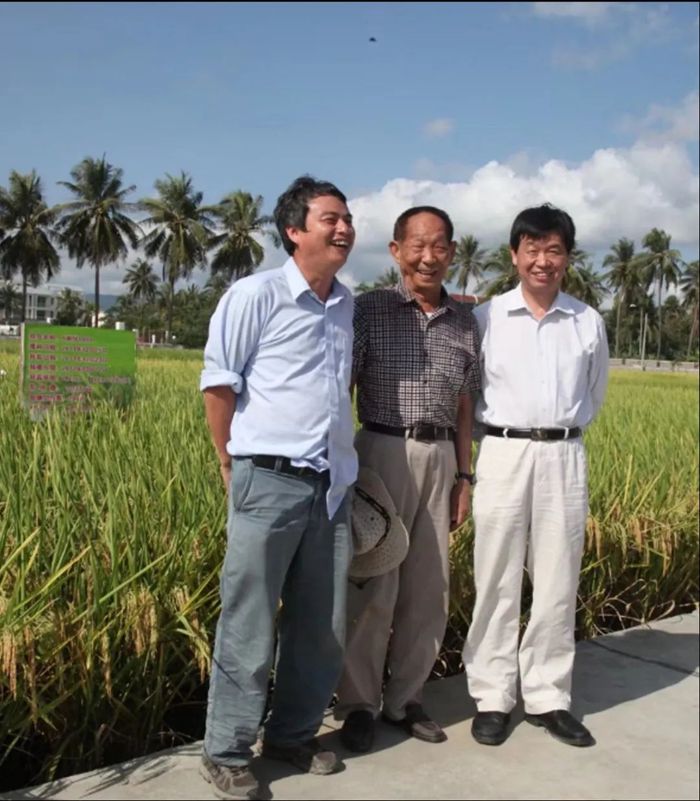

錢前(右)和袁隆平合影

錢前介紹

水稻有將近4萬個基因

雜交意味著4萬基因和4萬基因的重組

其中將近1/10已經被破解

這項工程極其繁瑣龐大

需要有極強的毅力

才能堅持下來

而這樣的工作

錢前堅持了40年

時至今日,他的工作方式依舊是

“一半在田間,一半在實驗室”

前和團隊成員考察水稻農藝性狀、選種

2016年

聽聞袁先生獲世界農業大獎

錢前寫了一首賀詞請袁先生助手轉交

袁先生隨即題寫“稻亦有道”回贈

勉勵錢前把水稻當成畢生事業

堅定理念,久久為功

袁先生的四個字

一直在鼓舞著錢前和團隊

不斷前進

2017年,李家洋、韓斌、錢前等

以“水稻高產優質性狀形成的

分子機理及品種設計”研究

獲2017年度國家自然科學一等獎

2022年

錢前團隊創制的超矮稈水稻種質“小薇”

在植物工廠環境下

成功實現水稻種植

60天左右收獲的重要突破

為實現未來水稻在垂直工廠或航天等有限空間下種植

提供了新的技術途徑

種業是農業的“芯片”

種子可以決定一個產業的興衰

“糧安天下,種為糧先”

是錢前經常說的一句話

如今,錢前又投入到了

中國農業科學院作物科學研究所

國家作物種質庫的工作中

早年間,種子保存條件簡陋

只能裝進紙袋、放在抽屜里

保存壽命只有兩三年

雖然二十世紀八十年代

建成了低溫種質保存庫

但科研人員需要穿著棉大衣

登梯爬高存種子

近年來,智能化、信息化的到來

讓艱苦的種質資源研究和創新工作

進入新發展階段

據了解,騰訊科學WE大會

是一年一度的全球科學大會

2013年至今已舉辦11年

今年的WE大會上

騰訊發布與中國農業科學院共建

騰訊科技館“數字種質庫”的消息

公眾可以用全息交互式零距離的方式

了解我國豐富的種質資源

以及種子的成長過程

再次回望袁隆平院士

寫下的“稻亦有道”

錢前感慨萬千

“袁隆平院士等前輩

已經為我們披荊斬棘

開創出了一條中國特色的水稻之路

未來的水稻之路怎么走

我們及年輕的水稻人重任在肩”

錢前(左)和袁隆平合影

一粒小小的種子

卻擁有改變世界的力量

更凝聚著無數人的智慧和汗水

向袁隆平院士、錢前院士致敬

向在實驗室、田地間奮戰的

科研人員們致敬