據中國農科院最新消息,該院生物技術研究所作物代謝調控與營養強化創新團隊張春義課題組,受邀為《分子植物》(Molecular?Plant)撰寫綜述文章,系統總結植物維生素代謝調控研究進展,并將代謝途徑改造與精準設計育種技術相結合,對創制生物強化作物新品種提出了展望。

張春義介紹,過去幾十年,傳統育種、現代生物技術育種和農藝實踐的應用為可持續農業系統作出了重大貢獻。然而,世界上仍有至少三分之一人口存在營養不良,其中,微量營養素(維生素和礦物質)的缺乏又被稱作隱性饑餓,影響著全球數十億人口的健康和學習能力,并與社會巨大的經濟損失密切相關。現階段,生物強化作物育種是緩解隱性饑餓的有效手段,對于科學家的挑戰主要在于如何平衡植物生長和人類對營養的需求。

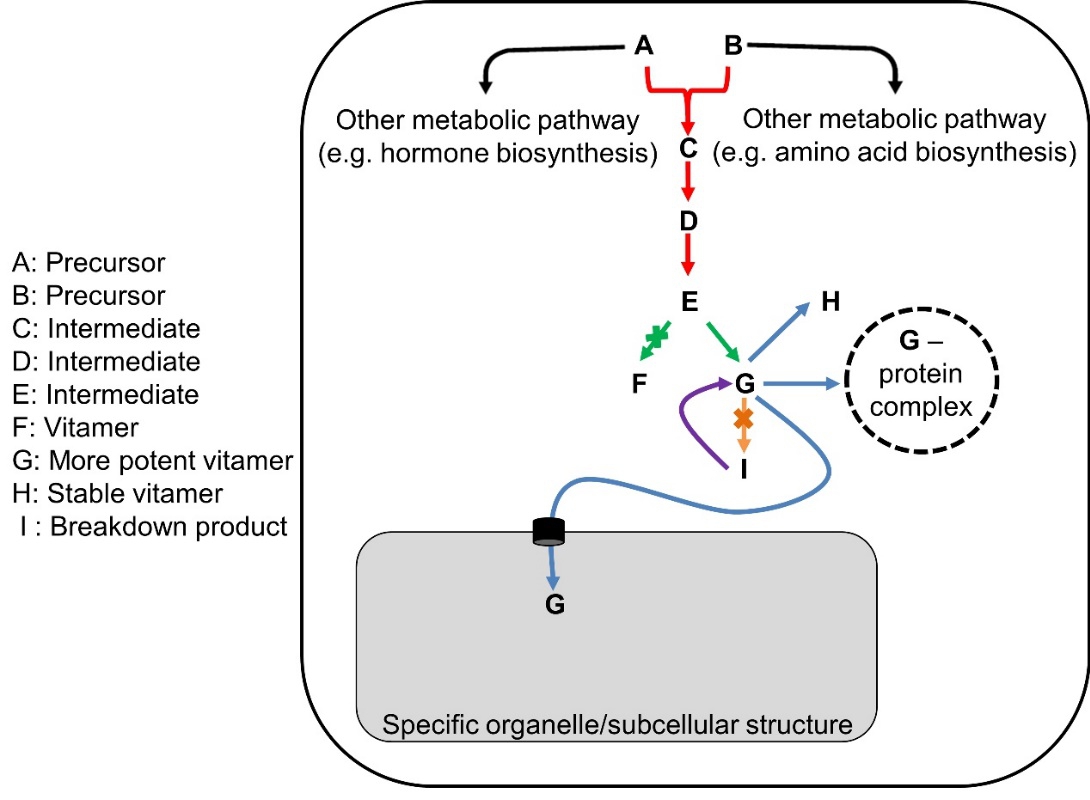

該文全面綜述了維生素在植物中的生物合成途徑及其對環境變化的響應,并對維生素之間的相互作用以及維生素生物強化的可能策略進行了深入討論。明確指出,如果要最大限度地發揮生物強化的潛力,需要獲得更多植物維生素代謝調控網絡的知識,特別需要關注作物可食用部位中維生素水平,以改進現有的策略并提高育種和代謝工程的效率;并最終提出了以促進作物的生物強化、減輕目標群體的隱性饑餓為目標,將代謝途徑改造與精準設計育種技術相結合的育種策略。

與代謝途徑改造相結合的生物強化作物設計育種策略

據悉,自2004年以來,依托中國農科院中國作物營養強化項目的實施,該團隊建立了多學科交叉的作物營養強化研發隊伍和技術平臺,圍繞水稻、玉米、小麥、甘薯和馬鈴薯的鐵、鋅、維生素A原、花青素和葉酸等微量營養素和健康功能因子,廣泛開展了營養強化型農作物的分子設計與應用,培育出了一系列生物強化作物。