圖1 利用基因組編輯技術(shù)創(chuàng)制自交親和的二倍體馬鈴薯

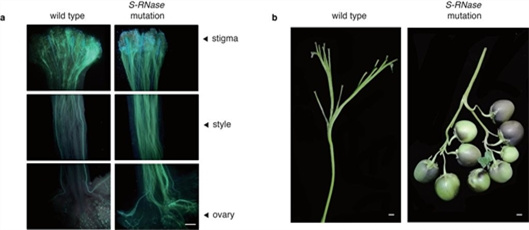

a:在普通二倍體馬鈴薯的花柱中,花粉管的延伸會受到抑制,而S-RNase基因突變的花柱中,花粉管可以正常生長。

b:普通二倍體馬鈴薯由于自交不親和自花授粉后不會產(chǎn)生果實,而S-RNase基因突變后的馬鈴薯自花授粉可以產(chǎn)生飽滿的果實。

圖2 馬鈴薯全基因組范圍內(nèi)的偏分離及自交衰退相關(guān)表型

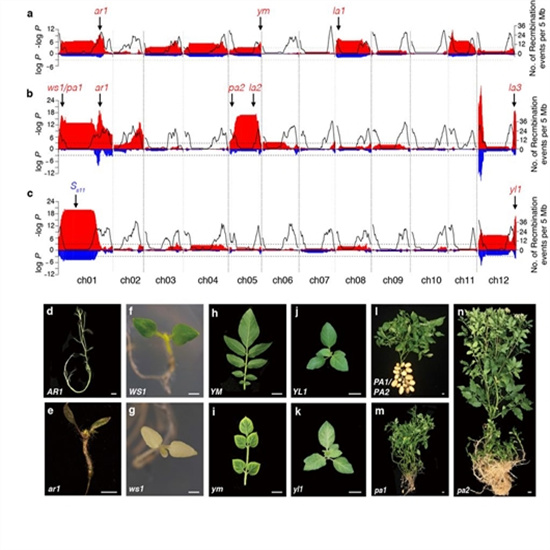

a-c:三個自交群體的偏分離情況。紅色越高表示偏分離的情況越嚴重,箭頭表示大效應(yīng)有害突變所在的位置。

d、f、h、j和l表示正常植株,e、g、i、k、m和n分別表示對應(yīng)的突變性狀,如根發(fā)育畸形、白化苗、葉緣黃化、葉片褪綠、多分枝和過度營養(yǎng)生長。

馬鈴薯的雜交種子,將在這里誕生。

2018年12月底的昆明,風和日麗,如春天般溫暖。陽光透過溫室頂棚的玻璃,投射在一棵棵綠色的小苗上。

它們的無數(shù)后代中將會出現(xiàn)未來馬鈴薯的二倍體親本。到那個時候,農(nóng)民種在地里的將不再是馬鈴薯薯塊,而是一粒粒馬鈴薯種子;各種各樣符合消費者多樣化需求的馬鈴薯品種也會百“薯”齊放。

這就是中國農(nóng)業(yè)科學院“優(yōu)薯計劃”描繪的未來馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的圖景。

“優(yōu)薯計劃”瞄準結(jié)構(gòu)性障礙

你可能想像不到,我們現(xiàn)在吃的馬鈴薯和幾十年前人們吃的是同樣的品種。

和其他農(nóng)產(chǎn)品新品種層出不窮的情況不同,優(yōu)質(zhì)馬鈴薯新品種并不多。一些上百年歷史的馬鈴薯品種仍然在廣泛種植,如美國的Russet Burbank(1902年育成)和荷蘭的Bintje(1904年育成)。中國栽培面積最大的品種“克新1號”是1958年育成的,至今已經(jīng)種植了近60年。

作為一種營養(yǎng)全面的世界第三大主糧作物,卻缺乏有效的育種手段,新品種選育周期漫長,一般需要10-15年,且難以實現(xiàn)預(yù)期的育種目標,不能滿足生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展對高產(chǎn)、抗病和多樣化用途新品種的需要。

“這是因為一直存在兩個結(jié)構(gòu)性障礙制約著馬鈴薯深入研究和產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展”。“優(yōu)薯計劃”首席科學家、中國農(nóng)業(yè)科學院研究員黃三文告訴《中國科學報》,馬鈴薯普通栽培種是同源四倍體,其雜交后代性狀分離,導致其育種研究困難;而且,四倍體馬鈴薯栽培品種主要通過薯塊繁殖,繁殖系數(shù)低,只有1:10,用種成本高,易攜帶病蟲害,不僅制約了優(yōu)良新品種的迅速大面積推廣應(yīng)用,也是導致我國平均單產(chǎn)水平很低的主要原因之一。

2017年1月,黃三文用一只馬克筆在辦公室的白色玻璃隔斷上寫下馬鈴薯雜交育種的創(chuàng)想。“馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展急需重大科技創(chuàng)新驅(qū)動。”他說。

那就是用雜交種子種馬鈴薯。

為了破除上述兩個結(jié)構(gòu)性障礙,“優(yōu)薯計劃”應(yīng)運而生。黃三文介紹,“優(yōu)薯計劃”將用二倍體自交系替代同源四倍體栽培品種進行雜交育種,可將育種周期從10-15年縮短為3-5年,大幅度提高育種效率;用儲運方便且不帶主要病蟲害的雜交種子替代塊莖繁殖,將把繁殖系數(shù)提高1000倍,為我國每年節(jié)省1000萬畝種薯繁育用地,并解決1000萬噸種薯儲運難題。

2017年和2018年,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)領(lǐng)導與深圳市領(lǐng)導兩次前往優(yōu)薯計劃承擔單位——中國農(nóng)科院深圳基因組所(以下簡稱基因組所)調(diào)研“優(yōu)薯計劃”;2017年3月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織國內(nèi)馬鈴薯專家前往項目單位云南師范大學聽取“優(yōu)薯計劃”項目匯報;2017年3月由多名國內(nèi)外院士組成的專家小組論證了“優(yōu)薯計劃”,一致認為該計劃意義重大,應(yīng)盡快啟動。

2017年,在中國農(nóng)科院科技創(chuàng)新工程、深圳市和云南省的大力支持下,“優(yōu)薯計劃”按照既定目標開始推進。

黃三文向記者強調(diào),選擇云南師范大學作為合作方,是因為云南師范大學擁有40年歷史的馬鈴薯傳統(tǒng)特色學科和豐富育種經(jīng)驗,其成果-新品種“合作88”的培育入選了我國與國際農(nóng)業(yè)研究磋商組織(CGIAR)戰(zhàn)略合作30年來的標志性成果。為了更有效地推動這個計劃,中國農(nóng)業(yè)科學院和云南師范大學聯(lián)合成立了馬鈴薯科學研究院。

攻克馬鈴薯自交不親和難題

盡管栽培馬鈴薯品種不多,遺傳背景單一,但是自然界中70%的馬鈴薯種質(zhì)為二倍體,其豐富的遺傳變異為“優(yōu)薯計劃”的實施提供了基礎(chǔ)。

不過,二倍體馬鈴薯普遍存在自交不親和和自交衰退現(xiàn)象,限制了自交系的創(chuàng)制。自交不親和是指具有完全花并可以寫成正常雌雄配子,但不能自花授粉結(jié)實的一種自交不育性。

而自交衰退在異花授粉植物中也是一種普遍存在的現(xiàn)象:在進行連續(xù)多代自交后,會出現(xiàn)生理機能的衰退,表現(xiàn)為生長勢減弱、產(chǎn)量降低。

這兩種現(xiàn)象都是植物在長期進化過程中形成的,保證了遺傳多樣性,有利于進化和適應(yīng)環(huán)境。

“然而,這是擺在“優(yōu)薯計劃”面前的兩大絆腳石。”黃三文說。

他們第一項重要工作就是攻克馬鈴薯自交不親和的難題。

領(lǐng)銜這項工作的中國農(nóng)業(yè)科學院深圳農(nóng)業(yè)基因組研究所的博士后張春芝告訴《中國科學報》,克服自交不親和的傳統(tǒng)方式是利用來自野生馬鈴薯中的自交不親和抑制基因(S-locus inhibitor,Sli),但是Sli基因被導入栽培種后會產(chǎn)生長匍匐莖、高龍葵素含量等一系列不良的農(nóng)藝性狀,增加了遺傳改良的難度。

為了尋找一種更有效的克服自交不親和的方法,他們創(chuàng)新性地利用基因組編輯技術(shù)解決這一難題。馬鈴薯的自交不親和是由核糖核酸酶基因(S-RNase)控制的,該基因在不同材料中的多態(tài)性非常高,很難通過同源克隆的方法克隆到S-RNase基因的全長。

研究人員發(fā)現(xiàn),通過對柱頭轉(zhuǎn)錄組進行從頭拼接,可以獲得S-RNase基因的全長序列,并利用基因組編輯技術(shù)對此基因進行了定點突變,獲得了自交親和的二倍體馬鈴薯,并通過自交獲得了不含有外源片段和任何野生基因組片段的馬鈴薯新材料。

這種新材料可以直接應(yīng)用到育種過程中,為“優(yōu)薯計劃”的順利實施提供保障。

2018年8月13日,《自然—植物(Nature Plants)》雜志在線發(fā)表了云南師范大學馬鈴薯科學研究院和基因組所研究團隊的上述成果,這是“優(yōu)薯計劃”實施以來發(fā)表的首篇重要研究論文。

英國詹姆斯?赫頓研究所馬克?泰勒(Mark Taylor)博士為此撰寫了評論,認為該研究開辟了二倍體馬鈴薯育種的新途徑,拓展了自交親和馬鈴薯資源,將加速馬鈴薯的遺傳改良。另外,泰勒也指出,雖然目前二倍體馬鈴薯的產(chǎn)量低于四倍體,但是沒有證據(jù)表明二倍體一定比四倍體差,而且利用基因組編輯技術(shù)解決自交不親和的問題也間接證明了在二倍體水平上進行的遺傳改良將更加快速和高效。

向更好吃的馬鈴薯推進

倫敦時間2019年1月14日,《自然—遺傳》(Nature Genetics)雜志在線發(fā)表了團隊完成的馬鈴薯自交衰退遺傳機制解析的研究成果,這是“優(yōu)薯計劃”實施以來取得的第二項重大理論突破。

隱性有害等位基因隱藏在高度雜合的四倍體基因組中,使得優(yōu)良等位基因很難聚合在一起,這是導致馬鈴薯育種周期長的主要原因。

論文第一作者張春芝告訴記者,他們鑒定了全基因組范圍內(nèi)共344,831個有害突變,并發(fā)現(xiàn)任意兩份二倍體材料之間相同的有害突變僅為11%。

“這說明不同品系馬鈴薯的有害突變差異性比較大,可以通過雜交讓這些有害突變不表達出來,從而獲得具有雜種優(yōu)勢的F1雜交種。”張春芝說。

最終,他們鑒定出5個純合致死位點以及4個影響長勢的位點。而且這些大效應(yīng)的有害突變主要位于重組率比較高的區(qū)域,說明是可以通過遺傳重組將它們有效清除的。

“第二個絆腳石也能被搬開。發(fā)現(xiàn)這些有害基因位點,將會大大提高我們培育出具有雜種優(yōu)勢材料的速度。最終,我們將會通過雜交選育淘汰自交衰退基因,培育出馬鈴薯雜交種子。但這還需要時間。”黃三文說。

與此同時,優(yōu)薯計劃已經(jīng)把目光投向了馬鈴薯的風味問題。

云南師范大學馬鈴薯科學研究院教授尚軼和黃三文團隊構(gòu)建的多組學代謝研究體系正用于馬鈴薯營養(yǎng)品質(zhì)、風味形成分子機制研究。

尚軼告訴《中國科學報》在漫長的進化過程中,植物合成出數(shù)量巨大、結(jié)構(gòu)異常豐富的次生代謝產(chǎn)物。這些化合物在調(diào)節(jié)植物和外界環(huán)境的相互作用中發(fā)揮著重要作用,影響了作物的營養(yǎng)與風味品質(zhì),同時也為醫(yī)藥、化妝品等商品提供了重要的原料來源。

隨著組學大數(shù)據(jù)技術(shù)的飛速發(fā)展,通過整合基因組、轉(zhuǎn)錄組、代謝組以及蛋白組等多種組學技術(shù),發(fā)掘控制植物次生代謝產(chǎn)物合成、調(diào)控、轉(zhuǎn)運等過程的關(guān)鍵基因已越來越普遍。相關(guān)研究將為培育營養(yǎng)豐富、風味獨特、口感好的馬鈴薯新品種提供理論和技術(shù)支持。

記者獲悉,歐洲已有3家公司投入大量資金研發(fā)馬鈴薯雜交種子,而美國多位馬鈴薯科學家也于2016年聯(lián)合發(fā)表文章,呼吁加強馬鈴薯二倍體研究。但目前,他們多采用傳統(tǒng)育種手段,而我國的優(yōu)薯計劃是最早采用基因組手段研究馬鈴薯二倍體的。

相關(guān)論文信息:

DOI:10.1038/s41477-018-0218-6;

DOI:10.1111/tpj.14132;

DOI:10.1038/s41588-018-0319-1。