“幾年前,西域黑蜂在我國新疆的首次發現,使我國成為世界上蜜蜂屬資源最為豐富的國家。”在農業農村部近日召開的青藏高原區域畜禽資源調查啟動會上,中國農業科學院蜜蜂研究所研究員石巍宣布了這一突破性進展,從此結束了我國沒有原產西方蜜蜂的歷史。

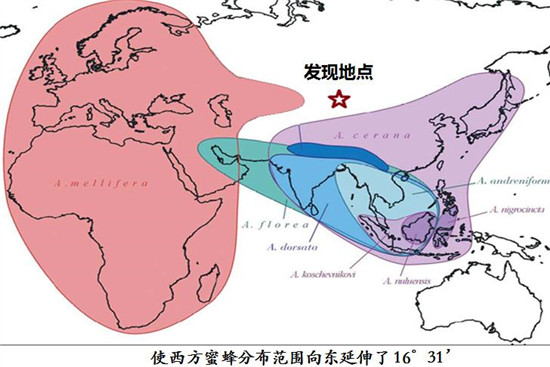

世界蜜蜂種群分布圖(西方蜜蜂為紅色區域,東方蜜蜂為紫色區域)

什么是西方蜜蜂?

“世界上的飼養蜂種主要分為東方蜜蜂和西方蜜蜂兩大種群。”石巍告訴記者,由于西方蜜蜂對大宗蜜源的采集力強,蜂產品也更加豐富,自上世紀引入我國后,西方蜜蜂已逐漸成為我國蜂業生產中的當家品種。“目前,我國引進的意大利蜂、卡尼鄂拉蜂(以下簡稱意蜂和卡蜂)等西方蜜蜂品種約有700萬群,占到全國所有蜜蜂飼養數量的70%左右。”我國蜜蜂產業對國外西方蜜蜂的過度依賴一度讓石巍感到擔憂。

“在西域黑蜂發現之前,不光是國外,就連國內科學界都普遍認為我國境內沒有西方蜜蜂資源,這個觀念已經在國人心中根深蒂固了。”直到2003,領域內一篇科研論文的發表觸動了石巍敏銳的神經——在距離我國新疆伊犁600公里以外的區域內發現了一個西方蜜蜂新亞種。

“發現地與伊犁之間并沒有天然屏障,這個新發現的亞種很可能在我國境內也有分布。”憑著這樣的猜想,受到啟發的石巍立即帶領團隊啟動了野生西方蜜蜂的搜尋工作,這群“追蜂人”便由此開始了長達近六年的“追蜂行動”。

追蜂——天山山麓中的黑色蜜蜂

2006年,石巍團隊研究生劉之光奔赴新疆伊犁地區開始了辛苦而繁重的蜜蜂資源采集工作。經過分析發現,在采集的80群蜜蜂樣品中,僅有一群與其他存在血統差異,“這群樣品是新源縣野果林改良場的一個養蜂戶剛剛從野外收集到的蜂種。”這一發現讓當時的劉之光激動不已。

西域黑蜂

為了找到更多“原生態”的野生蜂群,團隊委托當地蜂農劉天奇和哈薩克少數民族牧民胡安那力·波拉提立即在別斯托別鄉、阿勒馬勒鄉等地的山區繼續尋找野生蜜蜂的蹤跡。

但事與愿違。在之后近三年的搜尋過程中,團隊也曾在當地人的帶領下多次進入新源縣天山山麓深處探尋,但由于天氣、交通原因都未能找到。

好運總會眷顧堅持不懈的人。沒過多久,石巍得到消息,稱哈薩克當地牧民在夏季放牧點附近有飼養蜜蜂。循著這條珍貴的線索,歷時八小時的暴曬和顛簸,她帶領團隊深入天山深處一片哈薩克牧民的夏牧場,這里便是西域黑蜂的自然棲息地,也是這個野生蜂種被首次發現的處女地。

草地上,15只老舊的俄式蜂箱隨意擺放,幾群蜜蜂在蜂箱周圍嗡嗡飛舞。“由于當地主人不會飼養蜜蜂,這些蜜蜂時而生活在蜂箱中,時而回到周邊森林的樹洞里,當地牧民每年夏天來取一次蜜,沒有采取任何飼養管理措施,完全任其自然繁殖。”這個年近50歲的牧民告訴石巍,這幾只廢棄的蜂箱是主人爺爺留下的“老物件”,家里往上4代人一直以這樣的方式獲取蜂蜜。

隨后,團隊深入發現地,在當地半徑5公里范圍內開展地毯式搜尋,共發現這樣放樣方式飼養的黑色蜂種近百群。“經過形態學鑒定和DNA分析,確定其屬于西方蜜蜂的一個亞種,與2006年采集的蜂樣一致。” 由此,這個被人類遺忘的中國本土西方蜜蜂資源終于首次展現于世人面前。

在艱苦的搜尋過程中,當地復雜、惡劣的路況給工作平添了不少難度。“這些山地的哈薩克族原著民,特別擅長爬山,對當地野生動物狀況最為了解。深山中氣候多變,交通極其不便,如果不是靠熟悉地形的當地牧民帶領,工作很難推進。”

天山山麓多處山地地形,當地交通閉塞,物資匱乏的境況讓石巍至今難忘。“在前往牧場那天,趕上近期下雨,道路非常泥濘,連續換了三輛汽車依然寸步難行,只得向當地人租了幾匹馬當做代步工具。”據她回憶,騎在馬上馬腿將近有半截都陷在了泥里,就這樣在烈日下顫顫巍巍走了四個多小時才到達目的地。“當時渾身上下全都是汗和泥,狼狽的很。”

雖然搜尋過程曲折坎坷,調查結果也往往不盡如人意,但石巍仍然對每一次“追蜂”充滿期待。她說,每一個物種都是大自然的饋贈,正是因為地處偏僻,地理環境特殊,才使西域黑蜂的種源在不受外界種群的干擾下被保留下來。

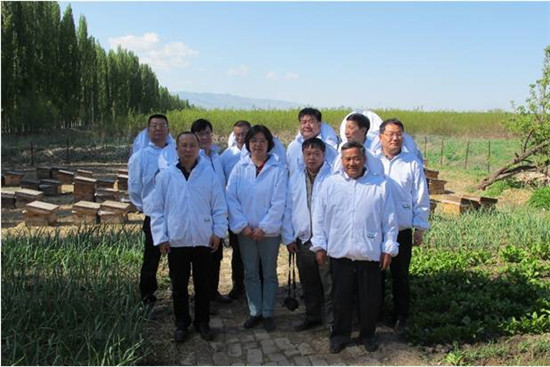

當地蜂農帶領團隊騎馬進山

育蜂——“冬窩子”上的“婚房”

西域黑蜂得來不易,想要將這個藏在深山里的遺傳資源開發利用,首先要具有規模化的種群。將珍稀的遺傳資源放入保種場中保護起來,成為了下一階段的頭等大事。石巍向老蜂箱主人要了兩只蜂王,便又開始了長達五年的的蜂群繁育工作。

“想要通過人工的飼養方法得到大量的純種蜂群并不是件容易的事。”石巍告訴記者,蜜蜂是在空中交尾的,交配過程難以人為控制,為了保證“血統純正”,繁育工作的一些關鍵環節必須在原產地進行。為了吸引當地野生雄峰,草場上閑置的小木屋派上了用場。

冬窩子上的交尾箱

交尾箱收集的野生西域黑蜂

在遼闊的牧場草原上,幾間簡單的小木屋零散分布,當地人稱之為“冬窩子”,是游牧民族在嚴冬里防寒避風或轉場途中的臨時居所。在“冬窩子”的房頂上,放置的交尾箱就是處女蜂的“婚房”,由此來吸引雄峰與蜂王交尾產卵。“之所以將“婚房”放在屋頂上,是為了便于蜜蜂辨認,又可免受當地生畜的打擾,一舉兩得。”

待到蜂王正常產卵,便會將交尾箱拿回保種場自然繁育。當一個蜂群達到一定數量時,老蜂王便會培育一只新的蜂王,繁育一支新的蜂群。在持續地分蜂分群之后,純種的西域黑蜂蜂群數量不斷增長。

“一天的時間里,一張布滿兩千多個蜂房的巢脾就能被新產的卵粒填滿。” 據石巍介紹,西域黑蜂最大的生產性能優勢就是早春繁育非常快,繁殖力極強,甚至高于國內普遍應用的西方蜜蜂品種。在春季繁殖期,蜂王每天產卵數量可高達2500粒,而意大利蜂最高也只有1500粒左右。”

2016年調查統計,在石巍團隊和新疆維吾爾自治區蜂業技術管理總站的共同努力下,新源縣則克臺鎮烏拉斯臺鄉,吐爾根鄉等平原地區,采用現代化養蜂管理技術,飼養西域黑蜂種群已達到 5000 多群。

從兩只蜂王到5000個蜂群,歷經了五年的繁育歷程。“被蜜蜂蟄咬已成了家常便飯。”石巍坦言,“由于常年處于野生狀態,西域黑蜂攻擊性比較強,性情暴躁,檢查蜂群的時候特別愛蜇人。”最開始的工作服只是簡易面罩和防護手套,到后來,全身防護服加膠皮手套已經成為了每個育蜂人的固定標配。伊犁的夏天干燥炎熱,身穿防護服一工作起來就是幾個小時,酷熱難耐。雖然繁育工作艱辛不易,但將珍貴的蜜蜂資源保存下來,是這群“育蜂人”的最大心愿。

2017年11月,由石巍研究團隊主導發現的西域黑蜂通過國家審定,正式成為了“國字號”的本土西方蜜蜂種質資源。西域黑蜂的發現不但在國內引起了熱烈反響,也吸引了國際同行專家的高度關注,2016年,中德兩國農業部正式將雙方合作的蜜蜂項目列為中-德農業合作項目之一。

石巍(二排左二)團隊與當地蜂農在西域黑蜂遺傳資源現場

位于新疆伊犁新源縣的西域黑蜂保種場

溯源——古老而神秘的西域蜂種

“與意蜂和卡蜂相比,西域黑蜂顯然是一個更古老的亞種,這說明西域黑蜂并非后期從他國“移居”而來,而是確實起源于我國,是我國本土的西方蜜蜂資源。”石巍說。

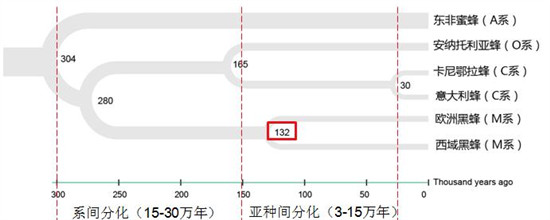

“早在13萬年前,西域黑蜂就已經開始分化形成,相比之下,同為西方蜜蜂亞種的意蜂和卡蜂之間的分化時間只有3萬年。”石巍團隊的研究人員陳超作了一個形象的比喻,“西域黑蜂算是歐洲黑蜂的‘遠房親戚’。”

西域黑蜂進化分析

幾千年來,蜂蜜一直被哈薩克族人看作神圣而寶貴的天然佳釀。根據當地的古代典籍、史詩及文獻記載,西域黑蜂來源于天山東部地區的古代野蜂,經長期進化和封閉繁育而成。當地哈薩克少數民族牧民一直將西域黑蜂蜂蜜作為重要的糖類和熱量來源,是日常佐餐的必備美食,也是被用來獎勵民族英雄的美味佳品,更是宗教祭祀活動中必不可少的祭品。當地人關于蜂蜜的記載至今已有 1700 多年的歷史。

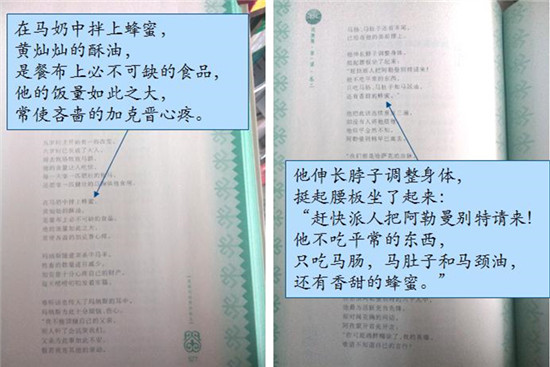

《瑪納斯》中關于蜂蜜的記載

公元 3~4 世紀,在伊犁哈薩克民族地區口口相傳的中國三大史詩之—的《瑪納斯》中,已有對蜜蜂和蜂蜜極其生動的記載。與尼泊爾獵蜜人一樣,哈薩克族人從小就繼承了老一輩尋蜂的本領。從隱蔽的山洞或樹洞中“獵蜜”,是很多哈薩克人兒時的甜蜜回憶。哈薩克語中“巴勒卡伊馬克”這一詞匯,既指美味的蜂蜜和奶油,也用于形容美好的生活。

冒死獵采蜂蜜的尼泊爾獵蜜人

這個古老的西域蜂種已成為當地少數民族美好生活和歷史傳承的重要載體,一直以來,它就這樣被遺落在神秘的天山深處,等待著人們的發現。

西域黑蜂主要分布于新疆維吾爾自治區天山北麓,采集力強,尤其善于對零星蜜粉源的采集,泌蠟和產膠能力突出,抗病力和抗寒性強。在北方冬季的寒冷天氣下,室外即可安全越冬,早春7度左右便可出巢采蜜。

科研人員對西域黑蜂抗寒性和越冬性進行考察

“上世紀80年代后,由于全國性的轉地放蜂、盲目引種、用種等多種因素的影響,導致目前西方蜜蜂品種的血統極其混雜,產量不斷下降,不得不從國外多次引種。”石巍表示,西域黑蜂不但是我國重要的蜜蜂種質資源和優良的抗寒抗病育種素材,且非常適合我國的生態環境和氣候,具有廣闊的應用前景。“西域黑蜂的發現和應用將有望緩解我國西方蜜蜂依賴進口的現狀,促進我國蜜蜂產業的可持續發展。”