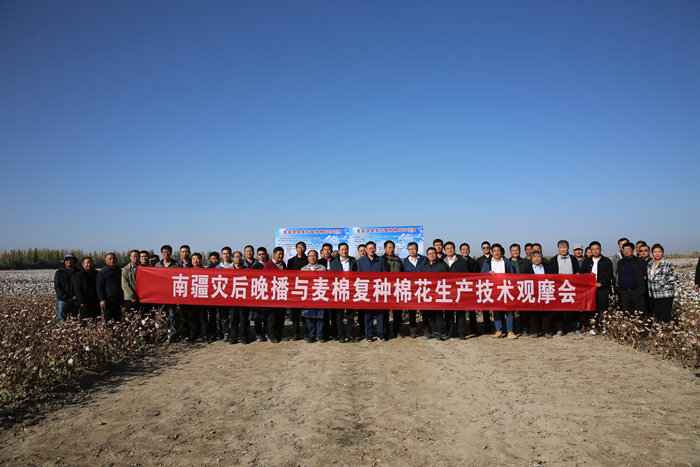

10月25日,南疆災后晚播與麥棉復種棉花生產技術研討及現場觀摩會在新疆喀什地區麥蓋提縣召開。與會代表觀摩了新疆喀什地區麥蓋提縣尕孜庫勒鄉(五鄉)食品公司農場的棉田,這塊棉田6月8—10日麥后復種了“中棉113”,經測產籽棉畝產達到300.6千克。觀摩后,與會代表對新疆南疆棉區災后晚播與麥棉復種棉花生產技術研究表示大力肯定。

“中棉113”由于生育期短、高產、優質,適用于災后晚播以及小麥收獲后復種。與會代表認為,要進一步加強新疆南疆棉區災后晚播與麥棉復種棉花生產技術研究與示范推廣,提升南疆棉花生產抗災減災能力,同時擴大麥棉兩熟種植面積,促進麥棉生產平衡發展。

南疆災后晚播與麥棉復種棉花生產技術觀摩會

中國農業科學院棉花研究所郭志剛副研究員介紹說,“中棉113”由中國農業科學院棉花研究所研究員馬雄風團隊培育,具有早熟、高產、優質、抗逆性強、吐絮暢、適宜機采等特點,適于我國西北內陸早熟和特早熟棉區種植,近年在北疆棉區年度種植面積達到300萬畝以上。在今年南疆低溫、風災、雹災頻發的情況下,“中棉113”作為救災品種,在受災嚴重地塊進行重播,依然可達到理想產量;喀什地區多點試驗示范結果,“中棉113”麥后復種籽棉平均畝產可達到250千克以上。

中國農業科學院西部農業中心董合林研究員介紹了災后晚播與麥棉復種棉花的關鍵技術:為減少農耗時間,搶時播種,采用干播濕出方式;合理密植,播種密度應達到畝1.75萬株以上,收獲密度達到1.5萬株以上;早打頂,單株留果枝數不超過6個;為避免貪青晚熟,適當減少水、肥用量;早熟和特早熟棉花品種由于對縮節安敏感,應根據棉花長勢合理化學調控;為了促進棉鈴開裂,適當加大脫葉催熟劑用量。

成熟的“中棉113”

與會人員還圍繞南疆棉田春季防災減災及麥棉復種種植制度展開了討論,認為南疆棉區5月遭受低溫、風災、雹災需重播棉田選用中棉113等特早熟棉花品種,可以獲得理想的產量,大大減少災害損失。近年在南疆開展麥后復種棉花試驗示范已取得理想的結果,需培育合理的小麥、棉花配套品種,同時也需進一步開展關鍵技術創新集成。專家建議,為有效克服南疆棉區麥棉兩熟積溫不足、棉花有效開花結鈴期較短的難題,可開展麥棉套種農機農藝配套技術研究和示范。中國農業科學院西部農業研究中心副主任楊作仁研究員在聽取了與會人員的討論后,認為在南疆棉區開展災后晚播與麥棉復種相關研究與示范對于提高抗災減災,促進麥棉生產協調發展,實現穩棉增糧的目標,均具有重要意義。

本次會議由中國農業科學院西部農業研究中心、中國農業科學院棉花研究所和喀什地區農業農村局主辦,來自疆內外的科研院所及高校的專家、喀什地區和所轄縣(市)農業農村局領導與技術骨干、相關企業和棉農代表參加現場觀摩會。