“我真的很普通,做得都是最基礎的工作,被采訪可能還不夠格。”電話那頭,年近耄耋之年的老茶人、中國農業(yè)科學院茶葉研究所研究員權啟愛聲音質樸親切,受訪之初還有些不好意思。

可老人家只說對了一半,他眼中最基礎的工作,卻是他人眼里最不凡的事跡。

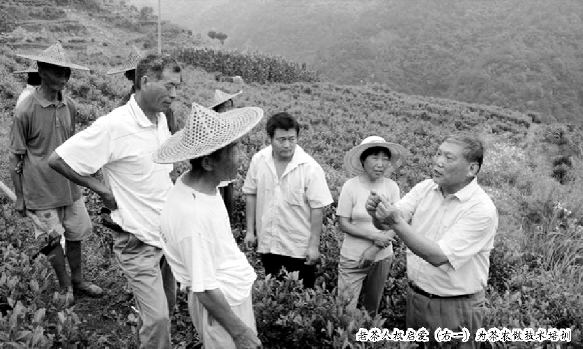

他是中國茶葉機械化發(fā)展的領路人,由他參與研發(fā)的茶機械至今還在被廣泛使用;他曾在退休前后奔赴扶貧一線,一幫扶就是20年,在那些地方創(chuàng)造的無數個“第一次”,不知道改寫了多少茶農的命運……

石阡縣里的柔情

權啟愛一生去過的茶區(qū)無數,可真要說起最讓他魂牽夢繞的,非兩個地方莫屬——貴州石阡縣和浙江磐安縣。他幾乎把自己55歲到75歲的20年時光,都奉獻在了那里。

石阡,位于被稱為中國14個集中連片特困地區(qū)之一的武陵山區(qū)。當地的生態(tài)環(huán)境惡劣,交通信息阻塞,產業(yè)發(fā)展如同它的名字,石頭般沉重地邁不開步伐。

當1993年,權啟愛響應國務院扶貧辦的科技扶貧計劃來到這里時,他發(fā)現,當地的茶產業(yè)發(fā)展幾乎可以用“一窮二白”來形容:沒有像樣的產品,沒有成型的茶廠,沒有專業(yè)的技術人才,沒有合適的銷售渠道……

什么都沒有,意味著一切都要從零起步。

“當時改革開放才剛剛開始,這里與東南沿海相比,確實差距很大。”權啟愛把脈當地的產業(yè)發(fā)展脈絡,認為最先要解決的問題是人才。

當地第一個以茶為科目的中專班由此應運而生。面對一群熱愛茶葉的、朝氣蓬勃的知識青年,年近花甲的權啟愛和與他同去的兩位科技扶貧伙伴充滿了干勁兒。基礎的理論要惡補,背后的茶區(qū)就是課堂,他用心地設計著每一階段的知識,在這個中專班一教就是3年。這批學生畢業(yè)后,他又從里面挑選了20多個,送到中國農科院茶葉研究所深造半年。現如今,石阡主要的茶葉技術骨干、茶企負責人,還是他們當年手把手帶出來的那批學生。

但只有技術骨干還不夠,最主要的做茶主體是農民。權啟愛一邊忙著中專班的教學,一邊又在產茶的鄉(xiāng)鎮(zhèn)開辦培訓班,前前后后來學習的不下幾千人。

茶葉是季節(jié)性作物,按常理只需要在春季3個月待在這里,可是權啟愛每年都會“超時”,甚至經常要待上大半年。“要做的事情太多了,教學生、教技術、建茶廠……”

有一年,當時農業(yè)部駐武陵山區(qū)扶貧組的組長到茶廠去看望他時,甚至都沒能第一眼認出他來。眼前的這位哪里還是研究所里干凈整潔的研究員,只見他滿身油漬,“臟”得有些認不出。當時的權啟愛引進了茶葉機械幫扶當地生產,他帶領著茶農趴在機械設備底下組裝,渾身上下的衣服沾滿機油,需要用柴油或汽油先清洗,再用堿水煮沸才能清洗得掉。臉更是比來的時候黑瘦了整整一圈,在當地只吃兩頓飯,早起先干活,九十點鐘才能吃上第一頓飯,下午三四點鐘才能吃上第二頓。

組長一看他吃的菜,幾乎天天都是蒜苗炒辣椒,心疼不已。“其實當地干部群眾都很照顧我,這些少數民族同胞都很真誠,只要真心對他們進行幫扶,他們便會以兩肋插刀的熱情支持你的工作。當時因為生活水平低,茶廠離鄉(xiāng)鎮(zhèn)還有幾公里,能和茶農吃上這樣的飯菜已經很不容易。”權啟愛說。

不在石阡的日子,回到杭州繼續(xù)做科研項目的權啟愛,心里也始終放心不下那里。一回到石阡,他不僅從杭州帶來了制茶師傅,專門教授當地茶農名茶制作工藝,提升茶葉品質;還帶來了新的銷路——英國聯合利華的大訂單,第一年石阡茶葉賣出了20噸,第二年賣了40噸,石阡茶葉首次參與國際市場……

權啟愛像一個大管家一樣,事事操心。前不久,他重新回到石阡,看到當時建設的茶廠,有些感慨:“當年,連茶廠的地基都是我開著推土機推出來的。”權啟愛笑著說,石阡是讓人非常值得留戀的地方,雖然過程非常艱苦,但回憶是非常美好。

磐安:十萬元都不換

“您教給鄉(xiāng)里農民的技術,比給我們直接拿來十萬元還重要。”浙江省磐安縣雙溪鄉(xiāng)黨委書記說這句話時,是2003年。他或許沒有想到,當十年后權啟愛拿出自己的扶貧成績單時,這句話得到了最好的印證。

當年權啟愛從貴州回來時,已然過了退休年齡,可此時的他接受了一個新任務,有了一個新身份——科技特派員。“只要我們國家需要,年齡都不是問題。”權啟愛說。

當時浙江開展科技下沉服務,派駐科技特派員到鄉(xiāng)村參與扶貧工作,權啟愛又來到了浙江發(fā)展最滯后、最貧困的地區(qū)———磐安雙溪。

“這個鄉(xiāng)以種植玉米、地瓜為主,茶葉不成規(guī)模,只分散在一堆堆的溝坎里。”權啟愛說,但一考察他發(fā)現,這里的農民脫貧致富,完全可以以茶業(yè)作為產業(yè)抓手。當地的生態(tài)條件適宜茶樹生長,茶葉品質也屬上乘,為此他在幫助當地制定的“十一五”規(guī)劃中定下目標:通過幾年時間,讓茶園面積發(fā)展到6000畝,人均達到一畝,茶葉年收入增至3000元。

“這里是龍井產區(qū),要炒出最好的龍井。”權啟愛決定教授農民炒茶,可對于茶葉收入只有一兩百塊的茶農來說,這個目標看上去過于“夢幻”,他們的積極性明顯不高。

“總要想個辦法,把大家的積極性調動起來。”于是,權啟愛從研究所里邀請了一批外援———做龍井茶最好的一批技術師傅,請他們現場PK。“茶農起初都很不服氣,認為炒茶技術都大同小異,可一對比,高下立現。我們的技術師傅炒制的茶葉,一斤要比農民炒制的多賣上15元甚至30元。農民看到了希望,也愿意開始嘗試。”

多年以后,當地人回想起那時的場景時,都說“權老師引起了一場炒茶風暴”,各村的茶農都被帶動了起來。

“我們一個村一個村地教,現場特別熱鬧,常常有幾十人甚至上百人圍著我們學,教的人像滾雪球一樣,越來越多。從鄉(xiāng)里到縣里,我還開辦了兩期一個月的培訓班,對90名各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站站長和重點產茶鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術骨干開展技術培訓,再由他們繼續(xù)到更多的地方講課培訓,留下了一批不走的科技特派員。到了2005年,當地已然形成了種茶高潮,2010年,種茶面積達到6000多畝,人均一畝茶的目標真的實現了。”

不同的地區(qū)特色不一。當權啟愛走了近兩小時的山路,來到磐安縣山棗村時,他為當地開了一劑引種白茶的“新藥方”。“那里現在已經實現一畝平均收入在六七千甚至八千元。”權啟愛說,前幾天他看到電視臺采訪了當地一位茶農蔡文菊,正是他熟悉的老朋友。“2004年,她家玉米地邊上只有零星幾棵茶樹。現在則已經種了五六畝,每年收入有五六萬元。她現在哪里還有農民的樣子,新房蓋起來了,私家車也開起來了,我真從心里為他們感到高興。”

等權啟愛完成幫扶任務,離開磐安時,時間又過去了5年。這位80歲的老人,看著當地人的茶葉收入從原有的幾百塊上升到了幾千元,從零星做茶盲目發(fā)展,已然擁有了一個可以帶動當地農民脫貧致富的支柱特色產業(yè)。

新書出爐:能文能武

從磐安回到杭州,權啟愛依然沒有閑著,他又一頭扎進了科技扶貧新的戰(zhàn)場,成為“老茶緣”老專家志愿者服務隊隊長,連續(xù)5年10多次奔赴四川,用科技力量為樂山茶農帶去真金白銀。

上戰(zhàn)場能“武”,到書桌能“文”。前不久,權啟愛出書了——《中國茶葉機械化技術與裝備》。洋洋灑灑90萬字,他用了4年時間傾心寫就。“我梳理了我們國家茶葉機械的整體脈絡和情況,把整個過程記錄下來,把這些機器的原理、結果、操作使用方法都寫在里面,希望這點心得體會,能夠留給后邊的同事了解和參考。”

從1965年分配到茶研所工作,權啟愛一路見證著我國茶葉機械生產的發(fā)展。“當時我們國家的茶葉機械發(fā)展,還處于沒有正規(guī)設計的狀態(tài)。我們國家援助幾內亞,幫助當地組織建種植場、茶葉加工廠,但卻沒有成套的機器提供。所以,這項茶葉機械的研究,就落到了我們頭上。”權啟愛說,他們利用3年時間將這些需要的茶葉機械全部設計并試制出來,成功出口到幾內亞,這些機械也同期在國內進行推廣。不僅如此,現在用的很多機器還是依照的當時的機器原型,只是制造的精度、配套有所提升。

“作為從事茶葉機械專業(yè)的人來說,我們希望研制出新機械,推廣到茶區(qū)去,讓茶農從繁重的勞動中解放出來。這些年,機械化發(fā)展水平越來越高,茶葉發(fā)展規(guī)模和質量也不斷提升。對于我們而言,雖然條件艱苦一點,但只要能對國家好,能為茶業(yè)做點貢獻,我就感覺很欣慰了。”權啟愛說。