今年83歲的中國農科院茶葉研究所原副所長白堃元,科技幫扶四川廣元26年,“手把手”將浙江的優勢茶產業“嫁接”到廣元,幫助當地走上致富路。

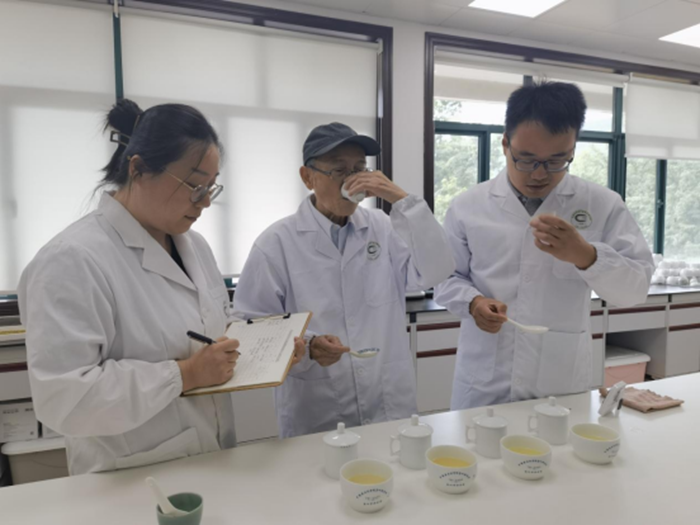

走進位于杭州的中國農科院茶葉研究所感官審評室,茶香縈繞,白堃元和兩位專家正在對四川廣元寄來的四份黃茶,從外形、湯色、滋味等方面進行感官審評,隨后這些茶還將送到實驗室進行農殘等指標的檢驗。

白堃元說,十年前他們把在浙江選育出的‘中黃1號’茶葉新品種引種到了四川廣元市旺蒼縣,如今當地黃茶茶園已經發展到5萬多畝,成為全國最大的黃茶基地。從這幾年的審評來看,當地黃茶品質一直在提升。“應該講廣元的旺蒼種黃茶它有適合的地方,做得好可能比我們浙江種的還要香。為什么?因為海拔高,海拔升高它的氨基酸含量會提高,氨基酸是帶鮮味的東西。我們把品種帶過去,加工方法也是我們所里帶過去的。”

1997年,時任中國農科院茶葉研究所副所長的白堃元第一次來到對口幫扶的四川廣元青川縣、旺蒼縣時,當地群眾人均年收入還不足1000元。他跑遍了每個鄉鎮,發現當地雖然有悠久的茶葉史,但是茶葉種植、加工等方法十分粗放。“我去的時候茶樹都堵在草叢里面的,你看不到茶。(他們)采一些,用家里的燒飯鍋炒的,那泡出來的茶像醬油一樣的。”

深入調研后,白堃元帶領鄉親打理茶園,引種由中國茶科所選育的‘龍井43號’品種,傳授種植、加工技術,為青川和旺蒼制定茶產業規劃、打造茶葉品牌。“我請我的老師來講理論課,我還請我們的工人師傅一起去現場炒給他們看,炒龍井茶的手法教授給他們,因為龍井茶的十大手法能夠掌握的話,要炒其它的綠茶都是可行的。把他們當中優秀的人送到杭州來學習,他們掌握這個技術以后,茶葉品質一下子就提高了。”

2008年汶川大地震中,青川是重災區之一,白堃元爬上茶山,看著滿目瘡痍的茶園,編寫了《災后重建茶葉技術培訓手冊》,他白天給茶農上培訓課,晚上與十幾個人打通鋪,有時剛合上眼,余震就來了。就是在這樣艱苦的條件下,原本應該退休享受天倫之樂的白堃元,在四川一待就是20年。20年間,四川廣元茶園面積擴展了10倍達到40萬畝,茶葉產值擴大了100倍達到20億元,茶農年均收入提高50倍達到12000元。這片葉子成為了廣元脫貧致富的“金葉子”。

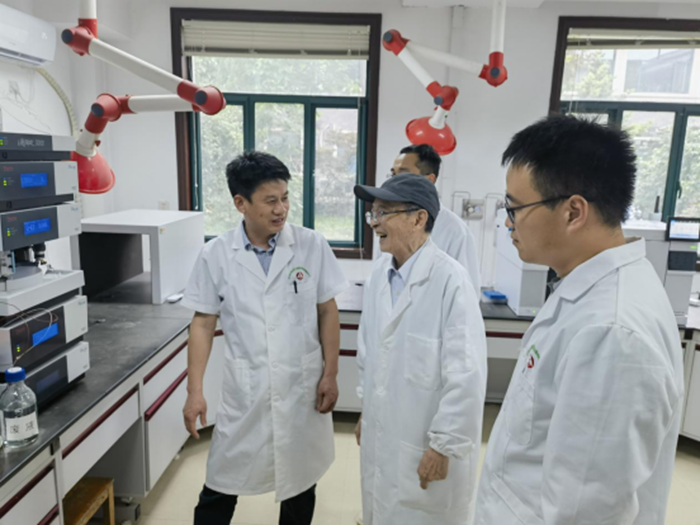

如今,中國茶科所的年輕專家接過了白堃元科技幫扶廣元的“接力棒”,再過幾天,科技服務團隊又將前往廣元,復盤當地今年春茶生產,并且開展指導。中國農科院茶葉研究所副研究員丁長慶說:“老一輩身上不光有艱苦耐勞的精神,還有非常淵博從一線得來的經驗,我們現在有新的儀器設備在應用,但是加工過程中的質量控制、動態觀測等還是依賴經驗的積累,還是要向老一輩的學習。作為我們這些年輕人,肯定是要不斷深入一線,從產業中發現問題,從老一輩專家手中接過科技幫扶的接力棒。”