作為一個“三農”領域記者,這些年行走在廣袤田野,常常會遇到各種人。農民、科研人員、基層干部……一個個生動鮮活的人物,展現著最真實的生活,給人以觸動和啟迪。其中,有幾位采訪過的人物讓人難忘——

一個在被窩里哭的農民

江蘇無錫惠山區的水蜜桃農孫建勤,是個戴眼鏡的農民。個子不高,50多歲,曾被人叫作傻子。村民說他是傻子種桃,“不知道是種桃還是種草”——大家不要的果園雜草,他抱回來放到自家園子,試驗農技員講的果園生物覆蓋技術。

桃農孫建勤。受訪者供圖

這些年來,農科院專家介紹的技術他逐項嘗試,良種、綠色種植技術綜合使用,種出的水蜜桃在國內外多次獲獎。農技人員把他的桃園當成推廣新技術的典型。今年夏天,他還接待了來自新疆的果農團,給大家傳授經驗。

孫建勤與許多農民不太一樣。當年因為家里窮,他把上學機會讓給弟弟,自己輟學回家種地。幾十年后,送兒子去重慶上大學的前一晚,他在被窩里哭了。

故事并未就此止步。孫建勤在當地農業技術學校報了名,每周末往返于無錫和蘇州。幾年后,父子相繼畢業,“上學夢”如愿以償。

這個愛琢磨的勤快人,自己動腦筋改良快遞包裝、避免水蜜桃磕碰;在果園邊走邊聊時,他經常掏出兜里的園藝剪刀對準樹枝“咔嚓”兩下。這兩年,他一直琢磨的是如何能種出“小時候的味道”……

孫建勤給我的印象太深,他像海綿吸水一樣渴求知識,在實踐中琢磨,和農技專家交朋友,找品種、學技術、拓市場。這種愛鉆研、有韌勁的勁頭,讓人從心底伸出大拇指。

一根鉛筆盤發髻的“尋稻人”

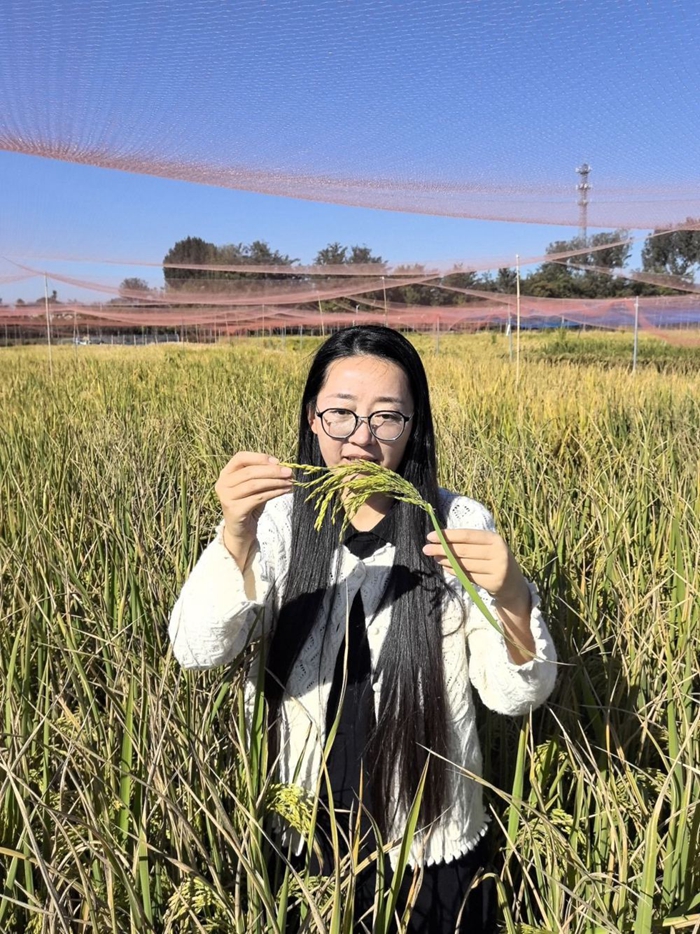

中國農科院作物科學研究所“80后”研究員鄭曉明,是我國野生稻保護專家。她的樣子可以用三個畫面來描述——休息時,一件連衣裙,長發披肩;海南稻圃里如數家珍介紹野生稻寶貝時,T恤長褲、一根鉛筆盤著發髻,有時一根黑鉛筆,有時一根紅鉛筆;野外收集野生稻時,在齊腰深的水里努力尋找,有時連拖鞋也不穿。

野生稻科研人鄭曉明。受訪者供圖

在她眼中,搞農業研究不一定就得特別土。“挺想讓大家看到,我們既能下田干活,也能把自己收拾利索。”

野生稻常常具有優異基因,是培育好品種的重要材料。袁隆平先生的雜交稻培育就是始于一株野生稻。近年來,我國在海南建成世界最大的野生稻種質資源圃,鄭曉明是其中一位守護者。

發現好的野生稻資源,要尋找、試種、收獲、研究,科研人員四季“各地為家”。鄭曉明的孩子在很多地方上過幼兒園;下田的時候,她在試驗田里干活,孩子就在田埂邊拿著手機或者Pad玩;兒子第一個機器人課的作品,做了一個“碾米機”……

種子需要光和熱,種業人是追逐光熱的人。她的同事中,有夫婦都是做小米育種的,冬天在海南南繁基地忙碌,北京家里暖氣漏水都沒人顧及。

一分耕耘,一分收獲。一個個科研人員甘坐冷板凳,日復一日、年復一年地潛心研究。正是他們持之以恒、默默無聞的工作,才讓更多良種、美食走上千家萬戶的餐桌,讓大國糧倉豐盈充實,為國家發展增添底氣。

探索鹽堿地密碼的年輕人

2023年秋天,我從北京出發,坐飛機、換汽車,一路顛簸幾個小時,終于來到吉林省大安市。藍天白云下,廣闊的鹽堿地上只有水泡子和堿蓬,原始、荒涼、寧靜。

鹽堿地是重要的戰略后備耕地資源。經過人們近兩年的治理,在龍海灌片種植整改項目區,已經開始長出稻穗。

“鹽堿地能不能治好,關鍵是能不能留住這些年輕人。”常年在幾個項目區上跑,中化環境控股有限公司總經理助理曲風臣的一句話,讓我挺意外——不是資金、技術,而是年輕人?

中化環境大安鹽堿地綜合治理項目的團隊成員在吉林大安樂勝鄉鹽堿地旱田旁合影。(新華社記者 才揚 7月16日攝)

在這些項目區上,央企招進的大學生多是學土壤、化學、環境、農學的,有知識儲備,也有干事創業的理想熱情。2023年秋天東北洪澇,他們千方百計和村民搶排積水,保護鹽堿地水稻。

田野里有大學問。年輕人以前在學校做土壤分析,鹽堿土放到盆里,而如今在大田,水和鹽都是動態的,變化復雜得多;以前以為鹽堿地治理投錢就行,現在發現是需要堅持……了解土地、走近農民、感受鄉村,不斷發現鄉土中國的樸實和遼闊。

鄉村生活也有挑戰。鹽堿地多在非常偏遠的地方,大家離朋友圈越來越遠。曲風臣說,常駐項目區的基本都是小伙子。平時有同事去縣里辦事,其他小伙子會讓他給帶個漢堡包,“其實并不是漢堡包有多好吃,只是覺得離城市生活沒有那么遙遠。”

這些年的田野中,出現了越來越多年輕人的身影。種地、土壤保護、育種、病蟲害防控、農機研發、水利、電商……都是他們一試身手的舞臺。他們讓農耕文明悠久的國家與現代科技同頻共振,讓農作物更健康,土壤更有活力,餐桌更加豐富。

年輕人與農民的互動過程中,一些化學變化悄然發生。就像河北曲周縣中國農大科技小院的大學生所說:“我們在這推廣農業技術,村里的叔和嬸總給我們送菜吃。”雖然在鄉村工作生活也有不適應,也會寂寞,但從這里再出發時,年輕人的心里有了更多的理解,更多樣的感情。

給大豆治病的“醫生們”

今年10月上旬,我去安徽宿州采訪秋糧大豆。在埇橋區欄桿鎮王莊村的連片農田,金黃的大豆顆粒飽滿。南京農業大學副校長王源超很興奮,從田里拔出一株大豆、拍拍根上的土,指給我們看——都快收獲了,根還是很壯實,說明病蟲害防控做得好,產量有保障。

大豆“醫生”王源超。受訪者供圖

王源超是國家大豆產業技術體系病蟲害研究室主任,做了20多年大豆“醫生”。黃淮海平原是大豆主產區,而宿州是這片主產區的單產“洼地”。近年來,南京農業大學和宿州合作建設研究院、大豆生物育種中心,集成良種、綠色高效技術、適用農機等措施,大面積單產提升效果明顯。

“我們在這里有了千畝試驗田、萬畝示范田!搞植保的終于有了自己的根據地,可以踏踏實實搞科研、做推廣。研究院外面就是試驗田,能第一時間把新成果在田里試,把好技術給農民用。”王源超很興奮。

近些年來,王源超感觸很深。一是有地方政府支持,和種植大戶合作,成果才能加快落地。二是農民最需要的是方便好用、價格便宜的技術。

“以前防控大豆根部病蟲害,只要高壟寬行種植、打藥就可以。但在實踐中,起壟麻煩,寬行影響栽種密度和產量,農民積極性并不高。”他說,這兩年通過藥劑拌種,一小瓶蓋藥劑加上若干種子,在塑料袋里搖一搖拌好就行,簡單實惠好用,農民很歡迎。這項技術入選了農業農村部主推技術,在東北、黃淮海和南方等大豆主產區都在應用。

好技術要讓農民用才有生命力。這兩年,王源超團隊成員頻繁跑一線,曬黑了不少,但覺得更有勁頭。

“以前下田有顧慮,怕被農民問這是什么病?怎么治?這兩三年全國產區跑下來,不怕了。大豆有什么病害,基本心里是有底的。”團隊成員葉文武,本科到博士專業都是學植保,穿著短袖T恤衫,擼起袖口可以看到原本白皙的皮膚。“黑點兒好,這樣農民看著親切,也相信我們。”戴著眼鏡、有些瘦削的他笑著說。

農民很淳樸,表達認可的方式是“留我們在家吃飯”“從村里買來一大堆飲料給我們喝”“我們要走時,一路送到路口”“在東北,農民聽到我們要過去,早早就采集了一些病害樣本,擺在村口等著”……能夠幫助農民解決實際問題,大豆“醫生們”有了更多成就感。

廣袤大地需要的,究竟是怎樣的論文?要用什么方式,才能真正把它寫好?田野的變化,農民的笑臉,是生動的答案。安心做科研,做有用的科研,是科研人員的追求,也是這片熱土的期待。